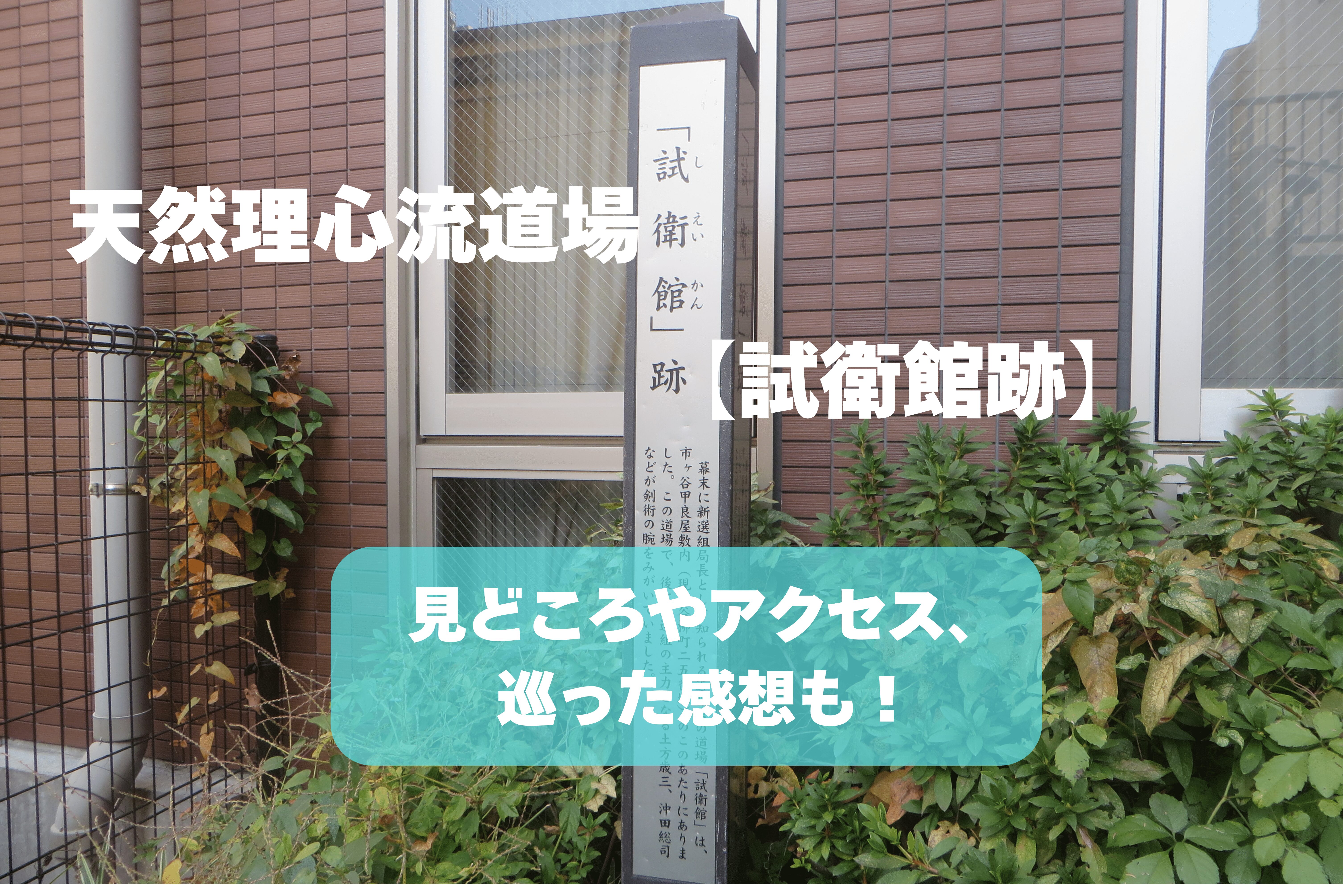

新選組発祥の地【八木家】|現在の様子は?どこが見学できる?実際に訪れたレビューも!

「新選組発祥の地 壬生屯所旧跡 八木家」は新選組ゆかりの地の中でも1,2を争う人気な史跡スポットです。

知識豊富なガイド案内のもと、新選組隊士や八木家の人々が暮らした母家や長屋門を見て回れるのが魅力!

- 「どこが見学できるの?」

- 「八木家と新選組の関わりって?」

- 「事前に見学の様子や雰囲気が知りたいなぁ」

こんな方に向けて、この記事では実際に現地を訪れた史跡巡り好きの筆者が、

- 八木家の見どころ

- 八木家と新選組の関わりやその歴史

- 実際に見学した様子や雰囲気

などを詳しくご紹介していきます。

「新選組を身近に感じたい」と思う人にはこれ以上ないほどピッタリな史跡スポットです。

訪れれば新選組がもっと好きになること間違いなし!

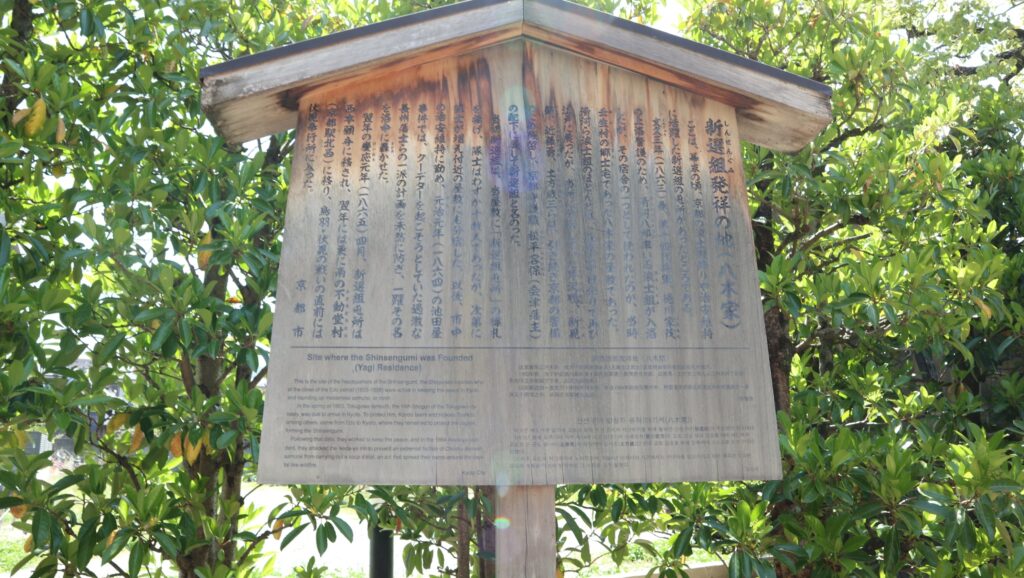

新選組発祥の地【八木家】とは?

八木家は壬生村きっての旧家で壬生郷士の長老を勤めていました。

上洛する将軍徳川家茂の警護のため結成された浪士隊一行は、文久3年(1863年)2月23日に先立って江戸から京都に入り、壬生村の民家や寺院に分宿します。

この時、のちに新選組を組織することになる近藤勇らが八木家の屋敷を割り当てられました。

この時から八木家と新選組の深い関わりがスタートしたんだねっ

生麦事件に端を発した横浜での対外戦を見据え、江戸にとんぼ返りした浪士本隊と別れた近藤勇・芹沢鴨ら京都残留組17名は正式に京都守護職お預かりとなり、「壬生浪士組」を組織します。

そんな壬生浪士組…のちの新選組が屯所としたのが八木家でした。

新選組は元治2年(1865年)3月10日頃に隊士増加や立地の不便さを理由に広い集会所を持つ西本願寺に屯所を移転しますが、それまでの足かけ2年、八木家を屯所として使用しました。

新選組は3度屯所を変えているけど、八木家が一番最初の屯所だったんだねっ

まさしく「新選組発祥の地」ってわけだな

現在では八木家の長屋門や母家が残り、

- 八木家の住人や新選組隊士が暮らした母家

- 芹沢鴨がつけた刀傷

- 新選組隊士が腰かけた石

などガイド案内のもと見て回れます。

新選組の息吹を肌で感じられるものがそこかしこに残り、まさしく新選組ファン屈指の名スポットです。

「新選組の歴史を感じる史跡を巡りたい」と思っている方にはピッタリですよ!

八木家は幕末期の遺構として、かつ新選組ゆかりの建築としての重要性から、昭和58年6月1日に京都市指定有形文化財に指定されています。(京都市情報館公式サイト「京都市指定・登録文化財(建造物)(PDF)」)

八木家と新選組の深くて長い関り

幕末の文久3年(1863年)14代将軍徳川家茂上洛にあたり、その警護と対外戦のために上洛した浪士たち。

その中で八木家を宿所とした初期メンバー13名は…

- 近藤勇

- 土方歳三

- 沖田総司

- 井上源三郎

- 山南敬助

- 永倉新八

- 原田左之助

- 藤堂平助

- 芹沢鴨

- 新見錦

- 野口健司

- 平山五郎

- 平間重助

浪士本隊から分かれて京に残った彼らは京都守護職お預かりとなって新選組を組織し、混迷する京都情勢の中で自分たちの志を遂げる道を探っていくことになります。

新選組では次第に隊士が増え八木家ではまかないきれず、近所の前川家や南部家を宿所に当てます。

この時前川家と南部家の住民は家を完全に新選組へ明け渡し引っ越しました。

一方八木家は八木源之烝應迅が当主を務め、源之丞の妻と長男秀二郎・二男為三郎・三男勇之助が暮らしていましたが、彼らは家を立ち退くことなく新選組とともに生活する道を選びました。

至近で暮らすわけだから、おのずと双方の生活に関わっていくことになりそうだよねっ

そうだな

実際に八木家、新選組双方に両者の関わりの深さを示す多くのエピソードが残っているぞ

慶応元年(1865年)夏、新選組は西本願寺の太鼓番屋に屯所を移しますが、鳥羽伏見の戦いで敗れるまで壬生を洋式調練の場所にするなどして、江戸に下る最後まで壬生との繋がりは途切れませんでした。

八木家ってどんな家系?「壬生住人士」八木家の歴史

八木家は室町時代後期より京都の地に住み、以来400年15代にわたって相続して江戸時代には郷士として壬生村の運営に携わっていた家系です。

八木家は元々但馬の国(兵庫県養父郡朝倉の庄)に祖を発し、鎌倉時代初期に遠祖より八木安高によって起りました。

源頼朝の「富士の裾野の巻狩」の際関東一円を震撼させた白い猪を射止め、その功績で現在の家紋・三つ木瓜の家紋を拝領します。

- 源頼朝の「富士の裾野の巻狩」とは?

-

「巻狩」とは周囲に多くの勢子(狩りで声をあげ鳴り物をならして鳥獣を狩り出し、よそへ逃げるのを防ぐ役の人夫)を配置し、囲いを狭めながら獲物を追い詰めて射る、という大規模な狩りのことです。

UnsplashのFiliz Elaertsが撮影した写真。 源頼朝が建久4年(1193年)5月8日に始めた「富士の巻狩」は、裾野市全域を含む富士山麗で行った大規模のものでした。

この時かねて所領の訴訟問題で対立していた工藤祐経を、伊東祐成・時致の兄弟が討つという事件が起こったことで有名です。

十数代の後に越前(福井県)朝倉を経て朝倉義景の子・八木又兵衛を祖先とします。

朝倉義景が織田信長に滅ぼされたため八木又兵衛は丹波に逃れ、信長が本能寺で討たれた後、壬生に移り住みました。

江戸時代には十家ほどの郷士とともに「壬生住人士」と称して代々名字帯刀を許される家柄で、村の経営や壬生狂言に携わり代々村の行司役を務めていました。

現在重要無形民俗文化財に指定されている「壬生狂言」は、この「壬生住人士」によって行われてきたもので、八木家はその宗家です。

壬生村は京都守護職や京都所司代と大変深い関わりがあり、幕末には江戸より浪士を預かりますが、後の新選組発足は京都守護職や京都所司代の関係であったことが伺われます。

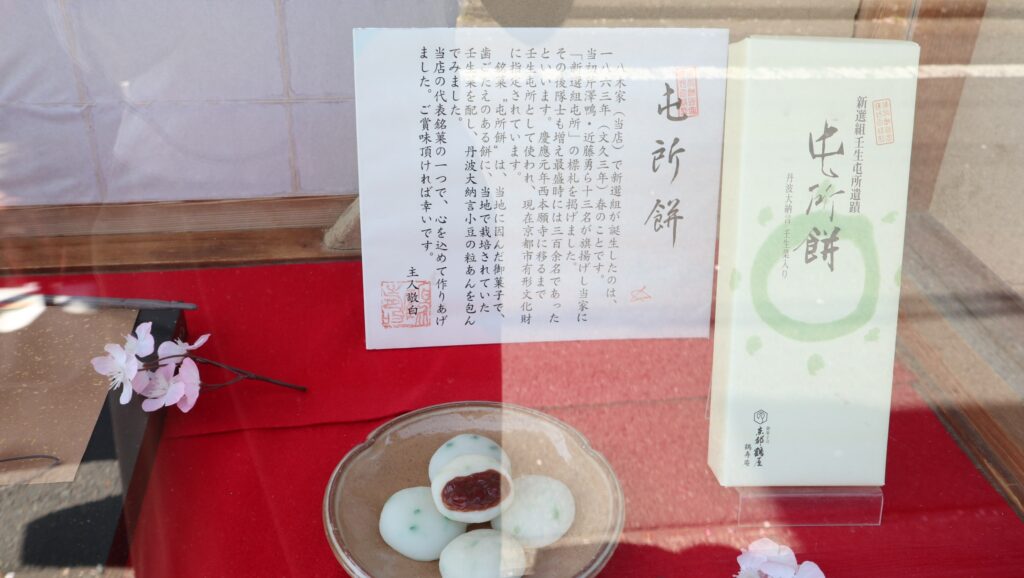

八木家は天正年間より当代までの15代血脈相続をし、現在は御菓子司「京都鶴屋 鶴寿庵」を営み、

- 新選組発祥の地、壬生屯所旧跡「八木家」に由来する「屯所餅」

- 宇治抹茶をたっぷり使った「京ちゃふれ」

- 独特の食感が楽しめる「鶏卵素麺」

など京の四季を題材にした生菓子をはじめ、様々な和菓子を製造・販売しています。

新選組発祥の地 八木家の営業時間・所在地・アクセスなどをまとめました。

※引用:「壬生屯所旧跡 八木家」公式サイト「新選組発祥の地 壬生屯所旧跡八木家」

※2025.8.7現在の情報です。お出かけ前に最新の情報をご確認ください。

営業時間・定休日

| 公開時間 | 9:00~17:00(最終受付 16:00) |

| 定休日 | 不定休 ※臨時に拝観休止する場合あり 新選組発祥の地 壬生屯所旧跡 八木家公式サイトの「お知らせ欄」を確認のこと |

※お出かけ前に最新の情報をご確認ください。

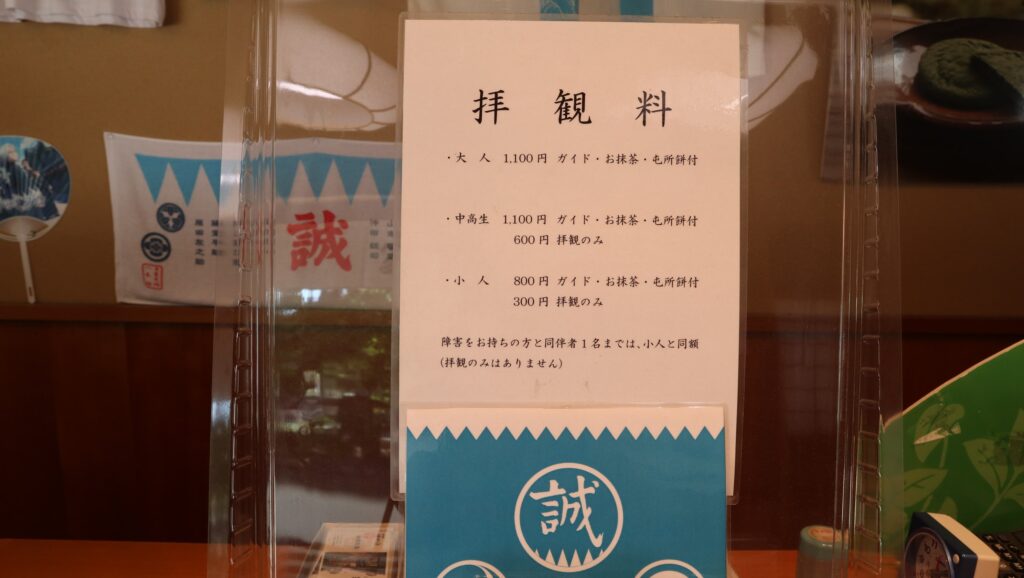

拝観料・購入場所

| 大人 | 1,100円(ガイド・お抹茶・屯所餅付き) |

| 中高生 | 1,100円(ガイド・お抹茶・屯所餅付き) |

| 600円(拝観のみ) | |

| 小人 | 800円(ガイド・お抹茶・屯所餅付き) |

| 300円(拝観のみ) | |

| 備考 | 障害をお持ちの方と同伴者1名までは小人と同類(拝観のみはなし) |

※お出かけ前に最新の情報をご確認ください。

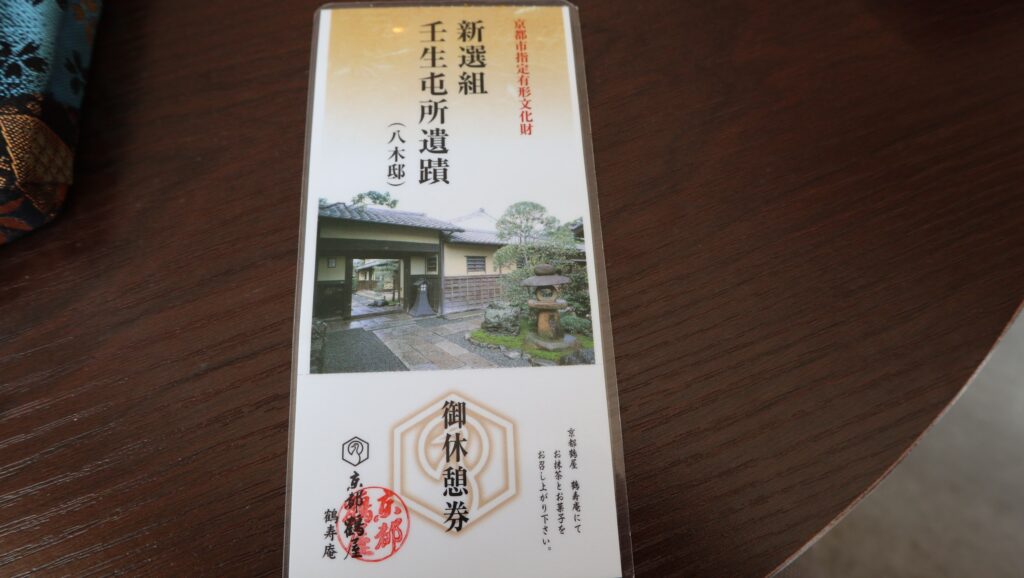

拝観券は鶴寿庵で買い求めます。

「お抹茶・屯所餅付き」の場合は御休憩券を渡され、八木家母家の案内終了後に鶴寿庵で御休憩券と引き換えにお抹茶と屯所餅がいただけます。

所在地・地図

| 住所 | 〒604-8821 京都府京都市中京区壬生梛ノ宮町24 |

アクセス・駐車場

アクセス

駐車場

- あり「壬生坊城パーク(御菓子司「京都鶴屋 鶴寿庵」提携駐車場)」

| 全日 | 8:00~20:00 30分/100円 |

| 20:00~8:00 90分/100円 | |

| 最大料金 | 昼間最大 700円 |

| 夜間最大 300円 | |

| 備考 | 御菓子司「京都鶴屋 鶴寿庵」でお買い上げのお客様、30分無料 |

注意事項

- 文化財保護のため素足・ストッキングでの拝観不可

- 八木家母家は写真撮影不可

滞在時間目安

関連サイト

- 「壬生屯所旧跡 八木家」公式サイト「新選組発祥の地 壬生屯所旧跡八木家」

- 「御菓子司 京都鶴屋 鶴寿庵」公式サイト「壬生炮烙:京都鶴屋「鶴寿庵」のホームページ」

「新選組発祥の地 八木家」には新選組の面影を今に残す見どころがギュギュっと詰まっています。

その中でも訪れた際に「ここは見逃せない!」という見どころを4つ紹介します。

【隊士腰掛けの石】に座って隊士目線を楽しもう!

八木家長屋門の前に伸びる庭は幕末当時のまま残っています。

ここで注目したいのが「隊士腰掛けの石」。

新選組の道場付近にあったもので隊士たちが腰を下ろし休んでいました。

屋敷内を2,3回ほど移動した後、現在の場所に落ち着いています。

ガイドの方のお話によると、沖田総司もこの石によく腰掛けていたんだとか!

実際に腰を下ろせば新選組隊士と同じ目線が楽しめちゃいますよ。

新選組隊士たちがくぐった【八木家長屋門】

八木家長屋門は八木家に残る普請願から文化元年(1804年)の造営だと分かっています。

つまり近藤勇や土方歳三、沖田総司ら新選組の面々が日々この門をくぐっていたというわけです。

想像するだけでワクワクしちゃいますよね!

風格漂う門構えに「The!新選組の屯所」という感じがビシビシ伝わってきます。

ところで写真撮影ってどこまでOKなんだ?

前庭付近から長屋門の入口手前までならOKだよっ

八木家来訪の記念にまずはここでしっかりと写真を撮るのがgood!

長屋門の外観は下見板張り与力窓や出格子窓を開くなど、昔の面影をよく残しています。

門の上に取り付けられた幕の八木家家紋・三ツ木瓜にも注目ですよ。

長屋門をくぐればそこは新選組の面影が随所に残る母家です。

気分は新選組隊士、いざ八木家の母家へ!

新選組の面影漂う【八木家母家】を見学しよう!

所要時間の1時間ほどかけてガイドの案内に従って見て回ります。

八木家母家への立ち入りはガイドの案内時のみですが、「時間が無い方は説明中でも自由に内部を回っていい」とのことでした。

写真撮影はNGなので肉眼でたっぷりと母家の内部を見学しましょう。

建物は長屋門が東に開きその奥に母家が南に面して建っています。

八木家に残る普請願から造営は文化6年と長い歴史を刻んでいる建物です。

- 入口は土間部分に開き、東南隅に式台を備えた本玄関を配して、北に仏間奥座敷を一列に並べて格式ある構成をとる

- 西端に土間を奥まで通し、土間に沿って居室を3室ずつ2列に配する

- 式台の玄関から障子を開けて入ると天井の低い4畳半

- 中庭に向かって北向きに10畳と8畳が並び、縁側になっている

分かりやすい間取り図は「壬生屯所旧跡 八木家」公式サイト「新選組 壬生屯所旧跡」をチェック!

母家入ってすぐに現れる本玄関とそこから伸びる中の間・奥の間は芹沢鴨一派と八木家が生活していたスペースです。

新選組と八木家がいかに至近距離で生活していたのか良く分かります。

部屋の中には当時隊士が使用した刀掛けのほか、書画や壷、人形といった小物から槍などの武具が置かれ、新選組の面影はもちろん郷士として暮らした八木家の生活感が漂ってきます。

当時は八木家が煮炊きをして隊士たちにご飯を提供していたそうですよ。

芹沢鴨一派が寝起きしていた奥の間が一番格式の高い部屋で、芹沢鴨暗殺後は近藤勇一派が部屋を使用しました。

剣客集団としての生々しさを感じたいならここは見逃せません。

八木家の母家は新選組3大内部抗争の1つ「芹沢鴨暗殺事件」の舞台です。

- 廊下側の鴨居に襲撃時のものとみられる刀傷

- 芹沢鴨が隣室に逃げる時につまずいた文机

が当時のまま残り間近に見学できます。

「八月十八日の政変」「池田屋事件」「元治甲子戦争」など新選組の華々しい活躍の裏で、組織内の舵取りを巡った権力争いが勃発していたことを物語っています。

ガイドの方から芹沢鴨暗殺のお話が聞けるので、その後に見学をすれば実物をよりリアルに感じられること間違いなしです。

芹沢鴨暗殺事件は文久3年(1863年)9月18日の深夜、近藤勇が配下の同志と計り八木家母家で寝ていた芹沢鴨や平山五郎ら4人を襲って斬殺した事件です。

良質な同時代史料がないため正確な暗殺日、暗殺理由やその背景、暗殺に加わったメンバーが判然としない謎の多い事件です。

一方で暗殺現場の隣室で就寝していた八木家二男・為三郎の証言が残っていることから、八木家母家にて芹沢鴨らの殺害が土方歳三・沖田総司などの近藤一派の手によるものであることは、当時から現在に至るまで疑いようのない事実として語られています。

暗殺当時の様子

暗殺当日の夜、京都島原の角屋で新選組一同上げての会合が催されました。

芹沢鴨は泥酔し腹心の平山五郎・平間重助と共に壬生の八木家屯所に引き揚げます。

この際芹沢は愛妾のお梅、平山五郎は桔梗屋の小栄、平間重助は輪違屋の糸里を伴っていました。

- 芹沢鴨と平山五郎は中庭に面した10畳の奥座敷

- 平間重助は玄関式台脇の4畳半の間

で眠っていると、そこに近藤勇の指示を受けた土方歳三・沖田総司たちが彼らの寝所を襲いました。

暗殺当日、八木家当主・八木源之丞は不在でした。

当時13歳だった為三郎は弟の三男・勇之介と共に隣の8畳間の小部屋で眠っており、暗殺の一部始終を見ていたのは母親だけでした。

後に為三郎が母親から聞いた話を65年後に子母澤寛へ語り、子母澤寛『新選組遺聞-新選組三部作』(中央公論新社、1977.4)の中でその詳細が書かれています。

平山五郎が真っ先に殺され、芹澤鴨は中庭に面した縁側に出てすぐ左の為三郎と勇之助が眠っていた8畳の小部屋に逃げ込もうとしたところを殺害されました。

この時ついた小部屋の鴨居の傷と、逃げる際に芹沢鴨がつまずいた文机が現在も残っています。

この時芹沢鴨が倒れたのが、為三郎と勇之助が眠っていた布団の上だったんだよっ

弟の勇之助は右足を斬られてケガをしたんだよな

後日それを聞いた沖田総司がケガを案ずるエピソードが残っているぞ

この騒動を目の当たりにした為三郎の母親は『新選組遺聞』の中で、

「いくら子供でも余りひどいものだ。恐ろしくて近寄ることは出来ないし、父はいないし気が違いそうであった」

と語っています。

そんな母親は後年になっても芹沢鴨を殺したのが土方歳三たちだということは口外しませんでした。

ちなみに平間重助と輪違屋の糸里、桔梗屋の小栄は危うく難を逃れ、その後の行方はわかっていません。

暗殺の要因は?

有名な後世の史料では「芹沢鴨の素行の悪さ」を原因に上げています。

- 西本願寺の寺侍・西村兼文が書いた『新撰組始末記』

- 永倉新八が維新後に回想した『浪士文久報国記事』

しかし良質な同時代史料がないため詳しいことは不明とされています。

ただ芹沢鴨暗殺事件に前後して、

- 芹沢鴨暗殺直前の9月13日に腹心の新見錦が非行を責められ切腹に追い込まれる

- 12月8日には野口健司が原田左之助によって背後から斬られる、あるいは切腹させられたと伝わる

など、芹沢鴨一派の粛清が相次ぎました。

時期的にちょうど「八月十八日の政変」を巡る環境の変化があったことから、結果的にはこの暗殺事件を中心とした一連の事件は、近藤勇一派との芹沢鴨一派の対立によって生じたものだと考えられます。

暗殺に参加したメンバーはだれ?

芹澤鴨暗殺事件に参加したメンバーは史料によってまちまちですが、主なメンバーは…

- 土方歳三

- 沖田総司

- 原田左之助

- 山南敬助

顔ぶれは特定されないものの、近藤勇一派であったことは間違いありません。

芹沢鴨暗殺事件のその後

近藤勇は芹沢鴨の殺害について刺客を秘匿し、不慮の横死であると京都守護職に届け出ました。

翌日に遺体を壬生地蔵寺内に埋め、隊士一同で手厚く改葬しました。

この結果新選組3局長のうち芹沢鴨、新見錦の2人が亡くなり、副長土方歳三、山南敬助と共に新選組の実権はおのずと近藤勇の手に収まりました。

母家の奥の間、8畳の小部屋に隣接する縁側からは、八木家母家の庭が眺められます。

苔むした灯籠が立ち、刻んできた歴史の長さを感じさせます。

当時新選組隊士や八木家住人が使用した井戸が残っているので、是非探してみてくださいね。

見学終わりに【京都鶴屋 鶴寿庵】でホッと一息

八木家母家の見学が終わったら、お抹茶と屯所餅をいただいて一息つきましょう。

見学終了後に「京都鶴屋 鶴寿庵」で引換券を手渡しお抹茶と屯所餅を頂くシステムになっています。

緋色の繊毛を敷いた長椅子でいただく一杯は、京都観光気分を手軽に味わえてオススメです。

お茶菓子の「屯所餅」は鶴寿庵の銘菓の1つで店頭販売を行っていますので、史跡巡りの思い出にぜひ購入してみてはいかが?

八木家離れの跡に建つ鶴寿庵

ガイドの方のお話によると鶴寿庵の建物が立つ位置に、かつて八木家の離れが建っていたそうです。

近藤勇などの近藤一派はその離れを利用していました。

ちなみに八木家離れの隣には近藤勇が造ったと言われる「文武館」が建っていました。

その後八木家の離れは取り壊され、鶴寿庵が建ったんだとか。

「160年前に近藤勇たちが居た同じ場所にいるんだ…」と感慨深い気持ちに浸れるのは、新選組が暮らした空気感がそのまま残る八木家ならではです。

ここで過ごすひと時は他の史跡とは一味違った特別なものになるでしょう。

鶴寿庵の商品の主なラインナップ

鶴寿庵では新選組との繋がりを感じさせる銘菓や多種多様な新選組グッズがずらりとラインナップしています。

各種和菓子はオンラインショップで購入できますので、詳しくは京都鶴屋鶴寿庵公式サイトをチェックしてみてください。

ここでは鶴寿庵に訪れたらぜひ購入したい、私オススメの和菓子5つをご紹介するねっ

壬生の新選組屯所にちなんだ和菓子「屯所餅」は鶴寿庵の代表銘菓の1つです。

歯ごたえのある餅に壬生村で栽培されていた京野菜の壬生菜を刻み入れ、丹波大納言小豆の粒あんを包んでいるのが特徴です。

店頭販売のみなので現地を訪れたらぜひ購入したい商品です。

| 5個入り | 756円 |

| 10個入り | 1,512円 |

屯所餅と並んで人気商品なのが「京ちゃふれ」です。

宇治抹茶を使用した生地に抹茶チョコレートをサンドした、しっとりやわからな生サブレです。

しっかりした甘さなので苦みのある濃いお茶と一緒にいただくのがオススメ!

食べやすい一口サイズの「京ちゃふれここ」も販売しています。

| 3枚入り | 583円 |

| 5枚入り | 972円 |

| 10枚入り | 1,944円 |

| 京ちゃふれここ | 8枚入り 1,188円 |

期間限定の商品で注目したいのが「壬生炮烙」です。

壬生狂言の人気演目「炮烙割り」に使われる炮烙に見立てた京三笠(どら焼き)です。

生地に抹茶を練り込んだ抹茶味もありますよ。

時期を狙ってぜひ食べてみてくださいね。

| 単品 | 237円 |

| 5個 | 1,296円 |

壬生の地は菜の花が一面に広がる場所でした。

鶴寿庵の代表銘菓の1つ「壬生の郷」はそんな壬生村の菜の花畑をイメージした和菓子です。

鶏卵素麺を菜の花に見たて、丹波大納言小豆を使用しています。

当時新選組も見たであろう、壬生村の景色を思い浮かべながら食べるのはオツなもの。

ぜひご賞味あれ!

| 小 | 648円 |

| 大 | 1,296円 |

極上の粒あんを香ばしい最中種に包んだ「壬生の誠最中」は、現地でしか手に入らない商品です。

「誠」の文字が入っているとついつい手に取りたくなるのが新選組ファンあるあるですよね。

| 1個 | 162円 |

| 6個 | 1,080円 |

| 10個 | 1,836円 |

| 住所 | 〒604-8821 京都府京都市中京区壬生梛ノ宮町24 |

実際に【八木家】を見学した様子・感想

筆者は2025年4月下旬ごろ現地を訪れました。

12:15過ぎに現地に到着したところ、前の人達の案内が開始されたばかりだったため、次の13:15ごろからの案内に参加しました。

来客数は13:15の案内開始直後には自分を含め3人ほどで、途中から2人連れと単身者の2組が合流してきました。

若い女性のから中年の男性まで年齢層は幅広い印象です。

見学の様子・雰囲気

所要時間45分ほどかけて母家の2部屋と中庭を見学して行きます。

八木家母家はガイド時のみ見学できますが、「時間が無い場合は解説の途中で自由に中を見て回って良い」と言っていたので、ある程度自分の都合に合わせた見学が可能です。

最初に母家の奥の間に案内され、

- 新選組が八木家にくるまでの経緯

- 当時の歴史背景

などをガイドの方がパネルを用いて分かりやすく説明してくれます。

「歴史の知識が浅くて…」「新選組って聞いたことあるけどよく知らない」という人でも、気軽に訪れ学びながら見学が楽しめますよ。

実際に母家を歩いてみると、いかに八木家の人々が新選組と至近で生活していたかを実感。

この距離感の生々しさを感じられるのは、実際に八木家母家を見学するからこそですよね!

見学をしてみた感想

ガイドの方は知識豊富で話しやすく、途中で疑問に思ったことを伺うと明確に答えてくださいました。

書籍や小説で何度も見てきた八木家母家を歩くだけでなく、実物の刀傷や文机を間近に見られ、リアル感に思わずゾクリ…手に汗握ってしまいました。

これを見るだけでも八木家母家の見学に訪れる価値は十二分にあるのではないでしょうか。

新選組を身近に感じたい!と思う方にはこれ以上ないほどピッタリの場所です。

案内終了後は隣の京都鶴屋鶴寿庵で、お抹茶と鶴寿庵名物「屯所餅」をいただきつつひと休憩。

休憩中にガイドの方が新選組ゆかりのオススメスポットを提案してくれ、「この後も散策を楽しんでくださいね」と笑顔で送り出してくれました。

新選組の歴史に触れ、他の史跡スポットに興味が湧いた人はガイドの方に聞けるので、史跡巡りがさらに充実して楽しいものになること間違いなしです!

まとめ

この記事では新選組発祥の地 八木家の「見どころ」「八木家と新選組の関わりやその歴史」「実際に見学した様子や雰囲気」などを詳しくご紹介してきました。

- 隊士腰掛けの石

- 八木家長屋門

- 八木家の母家

- 京都鶴屋 鶴寿庵

新選組発祥の地八木家は新選組隊士の息遣いすら伝わってくるような特別な史跡です。

新選組好きならぜひ一度は訪れ、その空気感を全身で味わってみてくださいね。

特別な注記がある場合を除き、この記事では下記文献・書籍を参考にしています。

- 小島政孝『新選組ミニガイド』(小島資料館、2001.7)

- 大石学『新選組「最後の武士」の実像』(中央公論新社、2004.11)

- 伊東成郎『斎藤一 京都新選組四番隊組頭』(河出書房新社、2022.3)

- 伊東成郎『新選組粛清録』(河出書房新社、2020.8)

- 平尾道雄『定本 新撰組史録 新装版』(新人物往来社、2003.3)

- 子母澤寛『新選組遺聞-新選組三部作』(中央公論社、1977.4)

- 新井英生『新選組の謎88 : 幕末・維新を駆け抜けた男たちの生きざま (にちぶん文庫)』(日本文芸社、1994.5)