新選組メンバーが集った天然理心流道場【試衛館跡】|歴史や見どころ、巡った感想も!

こんにちは!

史跡巡りとランニングがライフワーク、史跡旅ランナーのさくらつみです

この記事では試衛館跡について詳しくご紹介していきます。

牛込柳町にある試衛館は、天然理心流四代目の近藤勇が道場主として稽古をつけていた道場です。

沖田総司や土方歳三、井上源三郎などの門弟を筆頭に、後に浪士組として上洛し新選組を組織する人々が試衛館に集い、剣技を磨き、時に国論を語り合いました。

現在では新選組ゆかりの地としてファンから親しまれる、名スポットとなっています。

- 「新選組ゆかりの地を巡りたい!」

- 「試衛館跡の見どころは?」

- 「試衛館跡の歴史が知りたいなぁ」

こんな方に向けてこの記事では、実際に現地を訪れた史跡旅ランナーの筆者が、

- 試衛館跡の見どころ

- 実際に巡った様子や感想

- 試衛館跡とゆかりのある人々の歴史

などを詳しく紹介していきます。

やがて京の舞台に躍り出ることになる新選組メンバーの、若かりし頃の歴史に浸りに行きませんか?

基本情報

| 住所 | 〒162-0061 東京都新宿区市谷柳町25 |

| アクセス | 大江戸線「牛込柳町駅」南東口より徒歩2,3分 |

| 滞在時間目安 | 5~10分 |

| 関連サイト | 天然理心流公式サイト「試衛館」 |

※お出かけ前に最新の情報をご確認ください。

【試衛館】とは?|新選組メンバーが集った天然理心流道場

試衛館の歴史

試衛館は、市ヶ谷甲良屋敷(現:東京都新宿区市谷柳町)に開かれていた天然理心流の剣道場です。

道場を開いたのは天然理心流三代目を継いだ近藤周助。

その後、四代目を襲名したのが後に京に上り新選組の局長となる近藤勇でした。

文久3年(1863年)2月の浪士組上洛の際には、四代目近藤勇が天然理心流の門人から志願者を取りまとめ、共に京の地へと赴きます。

この間、試衛館の運営は同流門人で日野宿名主の佐藤彦五郎などに任せました。

試衛館はその後、慶応3年(1867年)まで存続していたようです。

試衛館に集った新選組ゆかりのメンバー

試衛館で剣技を磨いた人々の中には、のちに浪士組の一員として京に上り、新選組として名を馳せる人々がいました。

主な人物を9人ご紹介します。

天然理心流四代目 近藤勇

嘉永元年(1848年)11月に15歳で天然理心流の近藤周助に入門。

翌2年に目録を受け、同年10月12日に近藤周助の養子となっています。

近藤周助より天然理心流四代目を継いだのは文久元年〔1861〕8月、28歳の頃です。

天然理心流の5人の門弟

最初から天然理心流で剣を学んだ門弟は、井上源三郎、沖田総司、土方歳三。

他流派を学んだ後に近藤勇の門弟となった者に、山南敬助と斎藤一がいます。

試衛館に居ついた3人の食客たち

食客(道場に住み込み居候する浪人、用心棒)として、試衛館に出入りしていた者には、永倉新八、藤堂平助、原田左之助が居ます。

永倉新八と藤堂平助は、沖田総司と共に近藤勇の家に居候していたことが分かっています。

【試衛館跡】の見どころ2選

ここからは試衛館跡に訪れたら注目したい見どころを2つご紹介します。

唯一残る試衛館の名残「試衛館稲荷」

稲荷社は当時、試衛館が建てられていた市谷甲良屋敷の中心部に建立されていました。

試衛館跡の面影を偲べる、唯一現存する建物として注目です。

新選組ファンからは「試衛館稲荷」の愛称で呼ばれているよ~

最初の建物は明暦大火(1657年)以降、火伏や町内安全を祈願して、当時の地主だった甲良家が建立しました。

建物は大正以降に建造されていますが、建物の一部や敷石等は江戸期のものです。

稲荷建立以降はこの地守として永年住居した山田屋権兵衛がこの稲荷を管理していました。

現在、境内に入ることはできません。

過去には歴史企画研究等主催で「試衛館稲荷初詣」として、元旦1月1日の決められた時間のみ、限定的に開門していたこともあるようです。(参考:新宿区地域復興部四谷地区協議会「第3期四谷地区協議会会議録(平成21年度)」)

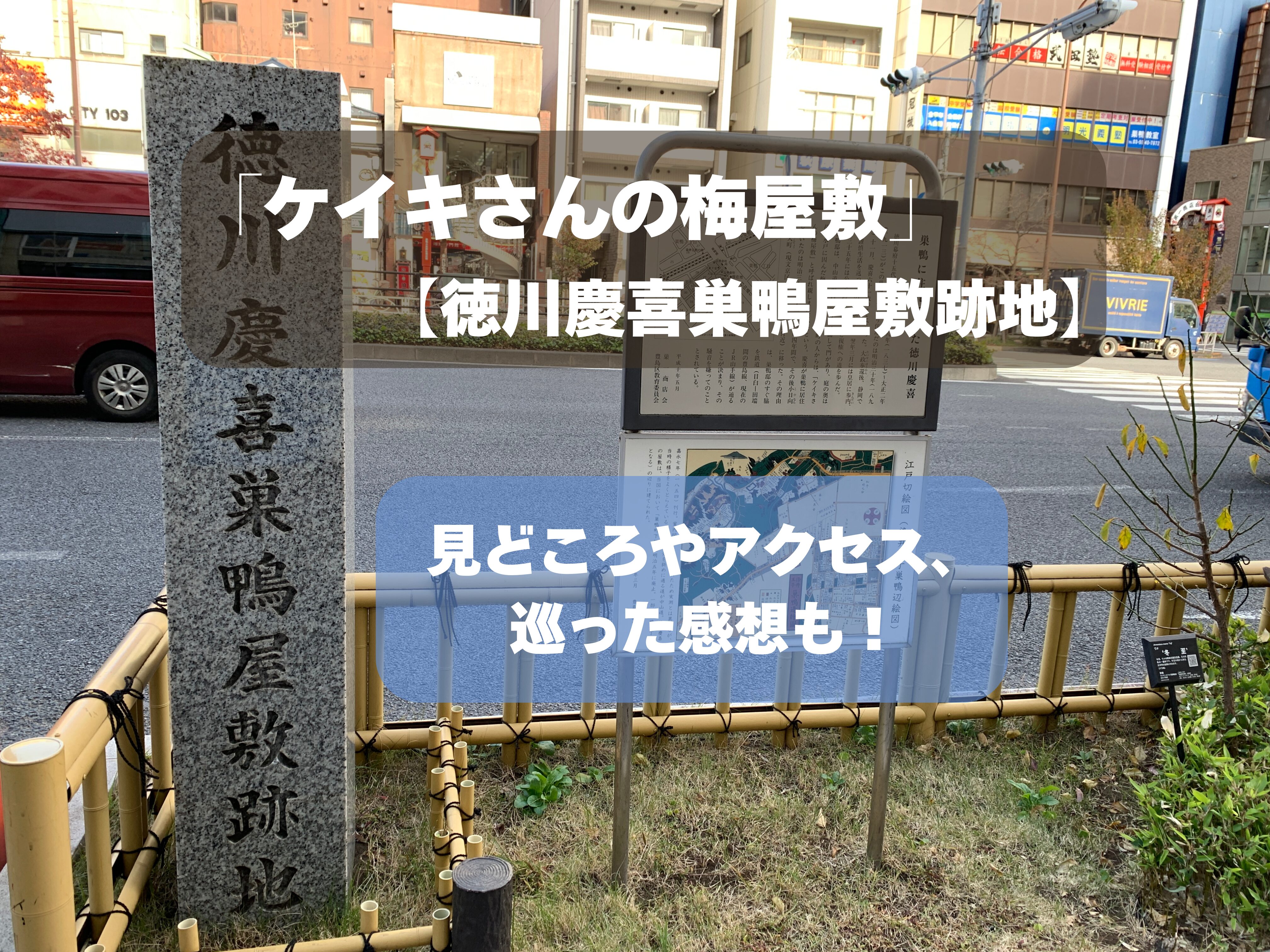

「試衛館」跡を示す標柱

試衛館跡を示す標柱はしっかりチェックしましょう!

試衛館がこの周辺にあったこと、後に新選組主力となる土方歳三や沖田総司などがこの道場で剣術の稽古をしていたことが記載されています。

標柱にも「試衛館がこのあたりにあった」と書くにとどめている通り、場所については市谷甲良屋敷にあったと言われる以外、詳細な場所については分かっていません。

史跡を巡った感想

住宅街の中にあるからか、周辺の小道は人通りや車通りも多い印象。

その中でこの試衛館跡だけ、周囲の雑踏から切り離されたような不思議な雰囲気が漂っていました。

こういった住宅街の中にポツンとある稲荷社って、史跡巡りをしているとよく見かけるんですよね。

この稲荷社が無ければ、もしかしたら試衛館跡も完全に住宅街の中に埋もれてしまっていたかもしれないですね。

小さな稲荷社と試衛館跡の標柱を前に、そんなことを考えてしまいました。

不思議な魅力を放つ試衛館跡。

当時を偲べる物は少ないですが、当時の空気感を味わうのに行って損なしですよ!

【Q&A】【試衛館跡】についてよくある疑問・質問まとめ

こちらでは試衛館を巡る際に是非知っておきたい、新選組ファン必見のディープな知識をご紹介していきます。

「試衛館」の正確な名称や所在地は?

現在定着している「試衛館」の名称と場所。

しかし、これらにはいまだに不確定な要素が存在しています。

「試衛館」の名称

新選組の旗印が「誠」であったことから、本当は誠「衛」館だったのではないか?という意見もあるようです。

しかし、近藤周助と近藤勇の道場が「試衛館」であったことは、小島家の史料に楷書ではっきり残されています。

また、この「試衛館」の「館」の一字も、同時代史料では「試衛場」とされており、「試衛場」が正しいという見方もされています。

現在、一般的には「試衛館」の名前が広く知られていますが・・・。

流祖近藤内内蔵助と二代目近藤三助の道場について、名称は定かではなく、「試衛館」の名称がいつから付けれら、受け継がれてきたものなのか。はたまた三代目近藤周助からなのかは不明です。

試衛館の所在地問題

試衛館の所在地として言われているのがこの2か所。

- 小石川小日向柳町

- 市ヶ谷甲良屋敷内

このうち、「小石川小日向柳町」は誤りであることが分かっています。

天然理心流三代目近藤周助が「市ヶ谷甲良屋敷内」に試衛館を開き、その後、近藤勇が四代目としてその道場を引き継ぎました。

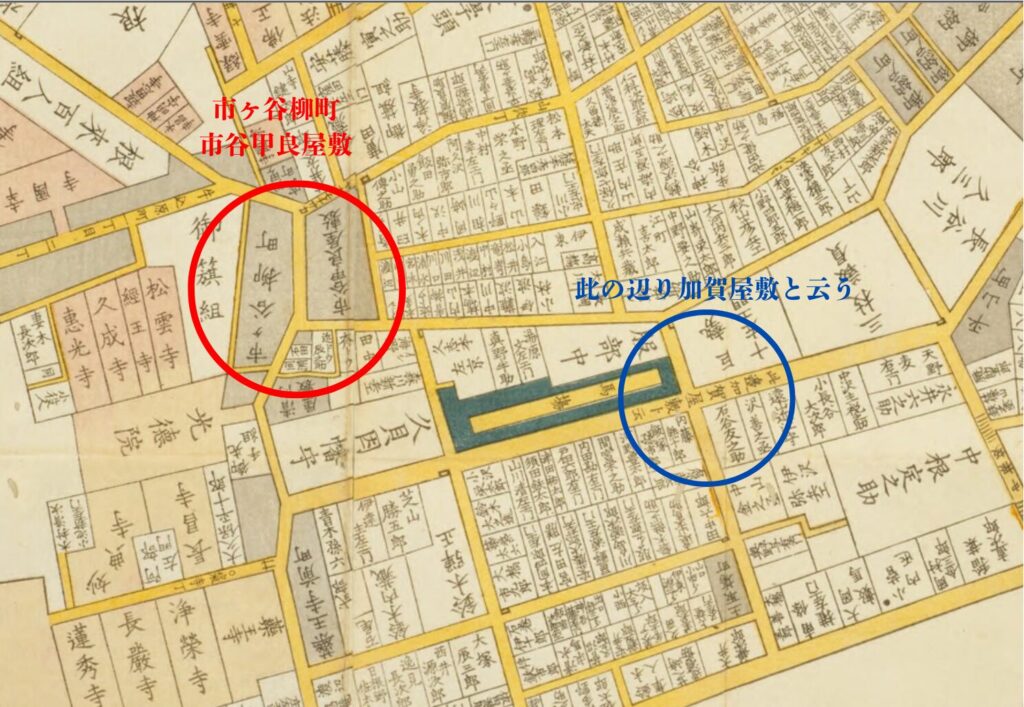

近藤勇は当初、この試衛館に住んでいましたが、万延元年〔1860〕結婚を機に、住居を試衛館に至近の「牛込(市谷)加賀屋敷」に移していたようです。ここには後の新選組メンバーである沖田総司、永倉新八、藤堂平助が居候していました。

嘉永2年〔1849〕~文久2年〔1862〕刊の『江戸切絵図』「市ヶ谷牛込絵図」では、このように描かれています。

市谷甲良屋敷が市ヶ谷柳町25番地であるということから、現在25番地であるこの場所に標柱が建立されていますが、25番地内の詳細な位置は現段階では未確定とされています。

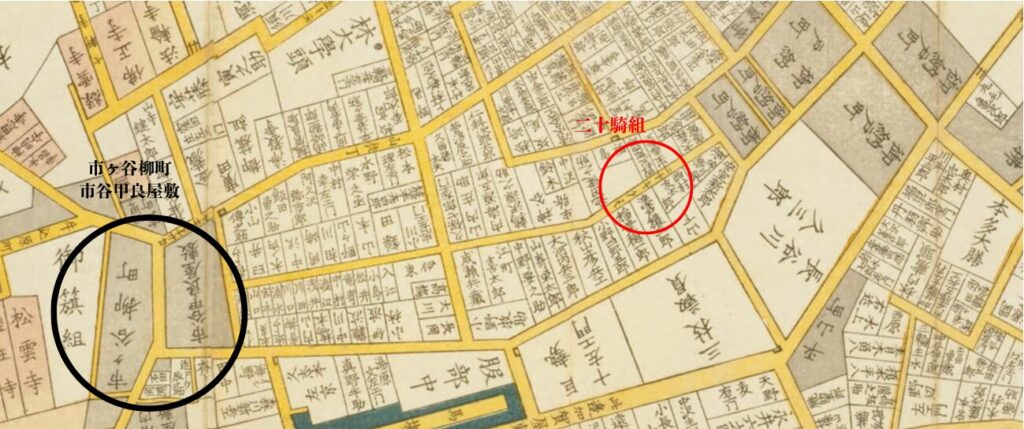

ちなみに、近藤勇は慶応3年〔1867〕6月に幕臣へ取り立てられた際、旗本の武家屋敷が並ぶ「牛込二十騎町」に住居を移していますが、道場は併設されていなかったようです。

牛込二十騎町は、市谷甲良町に隣接した地域。

当時は二十騎組としてその名前が書かれています。

甲良屋敷とは?|江戸幕府の大棟梁を務めた甲良家

試衛館があったとされる甲良屋敷って、誰が所有していたんだ?

代々「江戸幕府作事方大棟梁」を務めた甲良家だよ~

建築や修繕など大工に関することを司る職のことです。

その中でも大棟梁は、実際の建築工事の設計監督にあたる職です。

甲良家は代々大工の家系だったということですね!

甲良家の初代、甲良宗広(1574-1646)は近江国犬上郡甲良庄法養寺村(現:滋賀県犬神郡甲良町)の生まれ。

慶長元年〔1596〕に徳川家康に仕え、伏見城内の工事に携わりました。

のち京都吉田神社造営の棟梁となり、その功により豊後守の称を許されます。

寛永11年(1634年)には大棟梁として日光東照宮の建設にも携わった人物です。

甲良家は町人でしたが、拝領屋敷・切米(年俸)を給されており、武士並みの俸禄と地位を認められていました。

甲良家が市ヶ谷の土地を拝領したのは、元禄13年(1700年)甲良家三代目の甲良宗賀(1621-1717)の頃です。

当時、甲良家は切枚だけでは配下を養っていけないので、地貸しを許されていて、その地に町人が住んだことから町奉行所支配となり、この地域を甲良屋敷と言うようになりました。

ちなみに甲良家は市ヶ谷の甲良屋敷には居住はせず、千住牛田の甲良屋敷の方に居住していたみたいだよ~

甲良屋敷の地守、山田屋権兵衛ってどんな人?

山田屋権兵衛は、代々市ヶ谷甲良屋敷で米、味噌、麹の製造・販売を生業としていた一族です。

甲良家が市ヶ谷の地を拝領する以前から地守も務めていました。

江戸で地主町人の所有地を管理し、地代の徴収にあたるかわり、給金や祝儀を与えられた者のこと。

地守はときに、地主了解のもと管理地に家作を建て、貸すこともあった。

実際、天保10年(1839年)近藤周助が試衛館を開く際、山田屋の敷地で開業しています。

そのため、嘉永2年(1949年)近藤勇を養子に取る際に父・源次郎に宛てて書かれた「差出申養子一札之事」には、世話人(保証人)の項に山田屋権兵衛が名前を連ねています。

天然理心流ってどんな流派?

そもそも、試衛館で教えていた天然理心流ってどんな流派なんだ?

天然理心流は、剣術、柔術、棍法(棒術)、気合術からなる総合武術だよ~

18世紀末に近藤内蔵之助が創始、二代目から三代目近藤周助が継ぐまでに10年以上かかったため、流派はいくつかに分派しています。

また、近藤周助は剣術のみしか習得していなかったため、試衛館で教えた天然理心流は剣術のみでした。

三代目近藤周助は初め、小山村の自宅で道場を開き、その後天保10年(1839年)市ヶ谷甲良屋敷に試衛館道場を建設します。

その後、養子の近藤勇に四代目を相続しました。

近藤勇は郷里への手紙で「天然理心流の後継者は沖田総司に譲りたい」と記しています。

しかし、沖田総司は病死してしまったため、近藤勇の剣統は完全に途絶えてしまいました

他流派との合同稽古をしていたエピソードが!

幕末期、試衛館は斎藤弥九郎の練兵館と友好的な関係を結んでいたようで、合同で練習稽古をしたことがありました。

天然理心流門人で日野宿名主の佐藤彦五郎もこの練習稽古に参加しており、自身が書いた『佐藤彦五郎日記』に万延2年(1861年)1月29日のこととして、その出来事を書き記しています。(日野市『佐藤彦五郎日記一』(2005年)P.159)

試衛館の道場が大人数で稽古ができるほどの規模であったことが分かるエピソードだね~

九段下(現:靖国神社内)にあった、神道無念流・斎藤弥九郎の道場です。

幕末期、江戸の三大道場の1つで「力の練兵館」と並び称されました。

有名な門下生として、桂小五郎、高杉晋作、渡辺昇、谷干城、伊藤博文、品川弥二郎などがいます。

試衛館に出入りしていたのはどんな人たち?

元々天然理心流を学んでいた門弟の沖田総司・井上源三郎・土方歳三に加え、試衛館には他流派から合流した人や、食客として居ついた人が居ました。

その中でも有名な6人の人物をご紹介します。

他流派から試衛館入りした山南敬助と斎藤一

山南敬助は試衛館で近藤勇と立ち合い、敗けたことから近藤勇の門弟になったと言われています。

天然理心流を習得し、日野などへの代稽古を任されるまでに信頼のおける存在となりました。

試衛館メンバーの中で唯一、文久3年(1863年)2月8日の浪士組上洛に参加しなかったのが斎藤一です。

彼が試衛館に門弟として居たことは、小島鹿之助の『両雄士伝』や新選組隊士でのちに御陵衛士となる阿部十郎の証言、永倉新八が著した『浪士文久報国記事』などが根拠となっています。

斎藤一は江戸生まれ。試衛館から比較的近い距離に住んでいたため、通いの門弟だったとも考えられています。

浪士組上洛後、近藤勇ら試衛館メンバーの一部が滞京するために嘆願書を提出するのですが、そのタイミングで斎藤一も合流したようで署名者リストに斎藤一の名前が載っています。

試衛館に居ついた食客、永倉新八・藤堂平助・原田左之助

3人の中で最も試衛館と関係が深かったのが永倉新八です。

新選組隊士で当時試衛館道場から至近に住んでいた近藤芳助の書簡で「永倉新八は近藤周助の内弟子」と記されていることから、近藤勇が道場を継ぐ前から試衛館に出入りしていたようです。

近藤勇が上洛後、郷里に宛てて書いた手紙に剣術道具送付を依頼する内容が書かれているのですが、その名前の中で食客として唯一、永倉新八の名前が記載されていました。

近藤勇やその門人たちと日常全般を共にしていたのでしょう。

原田左之助については最も謎が多い人物で、唯一試衛館との関りを示すのが、永倉新八が晩年に著した『新選組顛末記』のみ。

実は試衛館に出入りしていなかったのでは?という見方もあるよ~

しかし文久3年(1863年)2月に上洛する浪士組名簿には試衛館メンバーが多くを占める6番隊にその名前があることから、全くの無関係者というわけではないと思われます。

試衛館の様子を書き残した幕臣・福地源一郎

幕臣で明治期はジャーナリストとして活躍した福知源一郎は、近藤勇と交流があったようです。

後年語った話として門下生が著した『史外史譚剣豪秘話』の中で当時のエピソード綴られています。

当時の試衛館道場の間取りや規模は?

試衛館道場そのものの間取りなど、詳細は分かっていません。

しかし、当時試衛館を訪れていた人々が書き残した著書や、試衛館道場を巡る手紙のやり取りなどから、道場についての当時の様子が分かる部分もあります。

福地源一郎が見た道場内

試衛館を訪れたことがある福地源一郎。

『史外史譚剣豪秘話』の中で道場内の様子を以下のように綴っています。

「外見は贔屓目に見ても立派とは言えない。だが、中に入ればどこからどこまでも小綺麗で、手入れが行き届いている」

おー、なかなか良い評価しているね~

さらに、内部構造を「14、5坪の畳なら30枚ほど敷くことができる道場を廊下で繋いだ、6、7部屋の平屋建て」と紹介。

近藤周助の隠居所や、近藤の書斎、沖田総司や永倉新八の居室となった大部屋などの構成を詳しく語り残しています。

試衛館の規模はどのくらい?

近藤勇に近しい人物として、近藤勇の甥である勇五郎の話も残っています。

それによると、

前後400名以上の門弟を取り立てており、道場は三間×三間だった。

そこに近藤勇は妻のツネとただ2人、女中も使わず暮らしていた。

道場部分は、約5.5メートル四方のスペースだったようですね。

試衛館の懐事情

試衛館といえば「田舎の貧乏道場」というイメージが強いように思いますが、実際のところ、道場の経営を支えていたのは門人である多摩地域の豪農たちでした。

天然理心流は多摩に広く門系を作っており、門人の大部分は町名主や豪農などの有力な富裕層。

そういった町名主たちは自家の庭に天然理心流の道場を作り、積極的に流派を広めていきます。

近藤勇やその門人である沖田総司、土方歳三などはそういった道場に稽古を付けに行くことで収入を得ていました。

近藤勇が四代目を襲名する際には、こういった多摩の有力者たちが1人1両ずつ出して百人講を結成し、試衛館道場の財政支援も行っています。

また、佐藤彦五郎の書状から、道場の修繕費用調達のために門人の井上源三郎や沖田総司が奔走している様子を窺い知ることができます。

まとめ

この記事では試衛館跡の「歴史」や「見どころ」「巡った感想」などを詳しくご紹介しました。

- 試衛館稲荷

- 案内柱

かつて多くの門人たちが研鑽を積み、国論を語り合った場所、試衛館。

現在は閑静な住宅街の中にあり、その面影を見出すことはできません。

しかし国事に奔走するべく心身を鍛え養った場に立つことで、ここから遥か遠い京都の地で力を発揮してゆく、多くの剣士たちの想いを感じることができるでしょう。

新選組好きの方に、一度は訪れて欲しいスポットです。