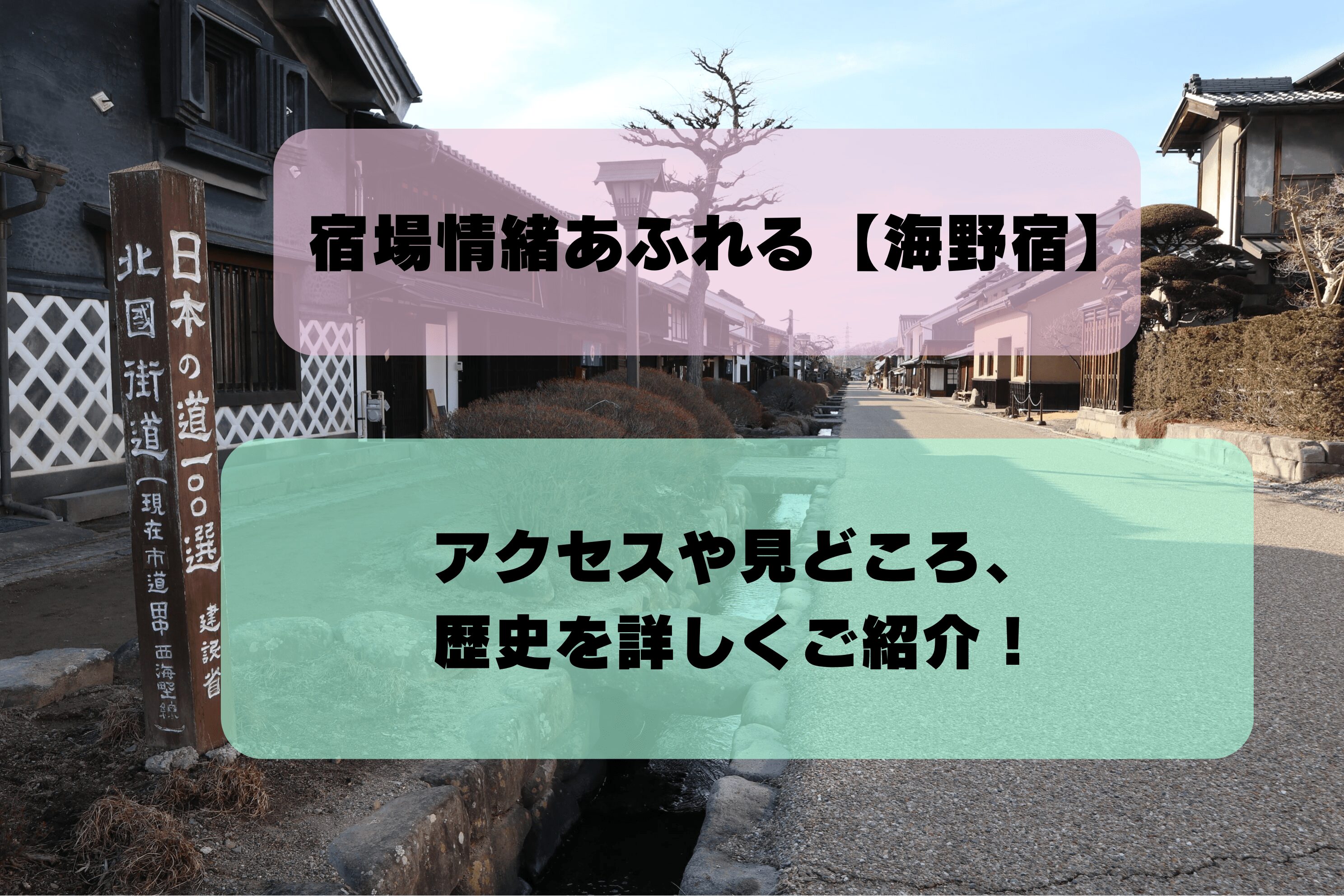

真田氏ゆかりの地・旧北国街道【海野宿】|アクセスや見どころ、歴史を詳しくご紹介!

現在の長野県東御市にある旧北国街道の宿場町の1つ【海野宿】。

今年(2025年)で開宿400年!

奈良時代からこの土地に開かれ、戦国・江戸・明治・大正・昭和・平成・令和・・・。

長きにわたる歴史の中で、目まぐるしく変化していく時代の流れを受け入れつつも、古き良き文化は受け継ぎ残し続けてゆく。

そうして紡がれた宿場の街並みが、現代の旅人たちを迎え入れています。

宿場情緒溢れる街並みは多くの観光客が訪れる名スポット!

この記事では実際に現地に赴いた史跡巡り好きの筆者が、

- 【海野宿】の基本情報

- 【海野宿】の見どころやその魅力

- 【海野宿】と海野町にまつわる様々な歴史

などについて詳しくご紹介していきます!

美しく立ち並ぶ宿場町の家々を眺めながら、昔の旅人気分に浸りに行きませんか?

海野宿とは?

海野宿の歴史

海野宿は寛永2年〔1625〕に北国街道の宿駅(宿場)として開設されました。

ちなみに読み方は「うんのじゅく」。

宿駅成立当初は隣の田中宿の間の宿として問屋のみが置かれ、田中宿と半月交代で伝馬役を務めていました。

寛保2年〔1742〕8月初頭の大水害により、本宿を務めていた田中宿が壊滅状態になってしまったため、本陣は海野に移されます。

文化4年〔1807〕田中宿が復興すると両宿駅に本陣が置かれるようになり、伝馬役は従来どおり交代で勤めるようになりました。

旅籠屋23軒(享和元年〔1801〕の記録)をはじめ、伝馬屋敷59軒(江戸末期)、本陣・問屋を兼ねた家1軒と脇本陣2軒などが置かれます。

本陣・問屋の建物は残っていないけど、問屋門のみは今でも見ることができるよ!

北国街道は大名の参勤交代や、善光寺への参詣客などが多く利用し、海野宿も相当の賑わいを呈していたと言います。

- 北国街道とは?

-

五街道の1つであった中山道と北陸街道を結ぶ街道であり、「北国往還(ほっこくおうかん)」とも呼ばれました。

中山道の追分宿(現:長野県軽井沢町)から分かれ、小諸宿を経て小県郡に入り、田中宿・海野宿・上田宿を通って善光寺(現:長野県長野市)から越後に入り、高田を経て直江津に至ります。

延長約35里(140km)あり、日本海側と太平洋側を結ぶ重要な街道でした。

長野県軽井沢・追分宿入口手前にある、中山道と旧北国街道の分岐点「分去れの道標」。

2024年5月撮影。- 佐渡金山から採れた金銀や、労働力のために送られる囚人たちの輸送

- 加賀前田家を始めとした北陸諸大名の参勤交代

- 善光寺への参詣客

など多くの旅人が利用し、加賀道・金の道・善光寺道などとも言われました。

江戸時代末期からは農家の副業であった養蚕と蚕種の製造が盛んに行われますが、昭和期に入ると衰退。

不要になった蚕室造りの建物のいくつかは消えてしまいますが、当時の姿を残す数多くの建物が今でも残されています。

なんと言っても、海野宿は宿駅としての景観がまるっと楽しめる所がポイント!

無電柱化された宿場の街並みから「日本の道百選」や「重要伝統的建造物群保存地区」の選定を受けているよ

真田氏ゆかりの地、本海野

上田宿にも「海野町」があるけど、海野宿と何か関係があるのかな?

お姉ちゃんにしては良い所に気が付くね。海野は元々真田氏ゆかりの地なんだよ

海野宿は東御市本海野(もとうんの)地籍にあります。

真田昌幸が天正11年〔1583〕に上田城を築きその城下町を形成するにあたり、真田氏にゆかりのある東御市の海野と上田市真田の原からその住民を招き寄せ、上田に海野町と原町を形成しました。

「本海野」の名称は、その元の地を本海野・本原と称したことに始まります。

海野の歴史は古く、天平時代(740年頃)までさかのぼります。

正倉院御物(しょうそういんぎょぶつ)の中に「信濃国小県郡海野郷戸主爪工部君(へぬしはたくみべのきみ)調」と墨書された麻紐が残されていることから、「海野郷」と呼ばれていたことが分かります。

平安・鎌倉時代、この海野郷を在地として支配していたのが名族・海野氏。

そして、この海野氏こそ、真田幸村・昌幸・幸隆で有名な真田一族の本家筋とされているのです。

真田ファン必見の史跡スポットってことだね!

この項では、【海野宿】のアクセスや地図、関連サイトなどをご紹介します。

注意点などもありますので、現地に赴く際の事前準備にお役立てください!

【海野宿】の詳細情報

住所・地図

〒389-0518 長野県東御市本海野

アクセス、関連サイトなど

| 営業時間 | 24時間 ※各施設は、それぞれの営業時間を参照 |

| アクセス | ◇電車 東京方面から JR上田駅でしなの鉄道線に乗り換え、 「大屋駅」「田中駅」から徒歩15分 ◇電車 関西方面から 名古屋より中央線特急で長野駅、しなの鉄道線に乗り換え、 「大屋駅」「田中駅」から徒歩15分 |

| ◇車 上信越道「東部湯の丸I.C.」より車で15分 | |

| 関連サイト | 信州とうみ観光協会公式サイト「海野宿」 |

| NPO法人海野宿TRUST公式サイト「北国街道海野宿」 | |

| 東御市公式サイト「重要伝統的建造物群保存地区 海野宿」 |

※お出かけ前に最新の情報をご確認ください。

ここに気を付けたい、注意点!

海野宿の宿場内の道路は歩行者専用の道ではないため、車の往来があります。

景観を眺めることについつい夢中になりがちですが、車の通行があることをしっかり頭に置いておきましょう。

駐車場

無料駐車場あり!

| 営業時間 | 8:00-17:00 |

| 第1駐車場 | 海野宿東側(GoogleMAP) |

| 普通車29台 車いす用2台 二輪車用1カ所 | |

| 第2駐車場 | 海野宿南側(GoogleMAP) |

| 大型車5台 普通車60台 車いす用2台 二輪車用1カ所 | |

| 第3駐車場 ※臨時休業中 | 海野宿南側(GoogleMAP) |

| 大型車15台 |

信州とうみ観光協会公式サイト「海野宿駐車場」

※お出かけ前に最新の情報をご確認ください。

- 第1駐車場の様子

-

2025年3月に私が訪れた時に利用した第1駐車場の様子です。

イベント情報

海野宿では、例年3月・11月に一般向けのイベントが開催されています。

3月 海野宿ひな祭り

- 開催期間:3月初旬~下旬にかけて

- 開催期間中、毎日夜間にお雛様ライトアップ(21時まで)

- 開催期間中、毎週金・土曜日に通りへ灯籠を出して点灯

「毎年地域全体でひな祭りを開催し、若者が中心となり楽しむことにより、愛着や誇りをもって海野宿保存への意識を高め課題解決のきっかけにしたい」と始まった当イベント。

開催期間中は通り沿いの家々から白鳥神社に、様々なテイストのひな人形が飾られます。

格子越しに飾っている家もあれば、玄関先に飾っている家もあって様々。

家々、思い思いのお雛様の飾り方をしていて、比べて見るのも楽しいですよ!

格子越しは上手く写真が撮れなかったよ・・・。ぜひ現地で観て欲しいな!

令和7年3月16日(日)には通りを歩行者天国にしてお祭りイベントも開催。

白鳥神社でのフリーマーケットや人力車の運行、そして一番の目玉「嫁入り行列」が宿場内を練り歩きます。

少し早い春の陽気を感じながら、情緒あふれる宿場内で華やかなお雛様を眺め、ほっこり気分に浸りに行ってみてはいかがでしょうか。

詳細は信州とうみ観光協会の公式サイトからご確認ください。

この項では、史跡巡りの際にぜひ注目して見て欲しい!

史跡スポットの見どころを5つご紹介していきます。

①歴史を感じる宿場の街並み

海野宿の見どころは、なんと言っても伝統的建造物が立ち並ぶ圧巻の街並み。

海野宿にある建造物は江戸時代から、明治・大正・昭和にいたるまでの長い年月の間に建築されたため、時代ごとの特徴を持ちながら伝統的形式を維持しています。

江戸時代の旅籠屋作りの建物と、明治以降の堅牢な蚕室造りの建物が調和し、静かな雰囲気を醸し出します。

海野宿を訪れたら、まずはカメラを構えて街並みをパシャリと一枚。

無電柱化された宿場情緒あふれる街並みは、どこを切り取っても絵になる絶好のphotoスポット!

ついつい写真撮影に夢中になっていまいますが、道路は車の往来がありますので要注意ですよ!

卯建(うだつ)の上がった家々

宿場の家々を眺める際に、是非注目していただきたいのが、屋根にある特徴的な「うだつ」。

「うだつ」とは、もともと梁の上に立てて棟木(むなぎ)を支える短い柱(梲・うだつ)のことを言いますが、建物の外に張り出して防火の用に備える壁(卯立・卯建)のことも「うだつ」と呼んでいます。

海野宿に見られる「うだつ」は後者のことです。

ひと口に「うだつ」と言っても、時代によって形が異なってくるって知ってた?

もちろん!海野宿では、4種類の「うだつ」を見ることができるんだよね

- 本うだつ

- 軒うだつ

- 脇うだつ

- 袖うだつ

「本うだつ」

妻壁の側壁面に立てる小屋束(こやづか)を屋根より高く立て、そこに瓦をのせて本屋根との間に壁を造り出すもの。

この「本うだつ」は、海野宿で2軒みられます。

「軒うだつ」

二階本屋根の軒下に三角形の壁を造るもの。

この2種類は江戸時代に造られた物です。

明治期に入ると二階と一階の屋根の間に意匠を凝らしたうだつが造られるようになっていきます。

「袖うだつ」

江戸期の本うだつの様式をさらに豪華に作り上げたもの。

「脇うだつ」

二軒の境に長方形の壁を造り出したものです。

この2種類は明治時代のものです。

- 防火

- 家の家格を示す

➡「うだつ」の起こりについては、はっきりしていないようです。

うだつは「火返し」とも呼ばれ、宿場町のように隣家との間がない所では、隣から燃え移る火を防ぐためにある程度の役割を果たします。

しかし、江戸時代のうだつは真壁あるいは板壁であり、火に対しては弱かったものと思われます。

明治期に至ると防火用としてではなく、一種の装飾として造られるようになりました。

どっちかというと、家の家格を誇示する意味合いが強かったのかも!

「うだつが上がらない」の語源とも言われているしね

特に「袖うだつ」は、細部までこだわり抜かれたデザインが美しいものばかり。

視線をちょいっと上にあげて、ぜひ注目して見てみてください!

海野格子

海野宿の表側に格子戸がはまった家並みが続いていますが、二階格子は多くが出格子になっていて、これらは江戸時代のものです

上下に通る2本の親堅子(たてご)と上端を切りつめた短い子を2本交互に並べ、2本の貫(ぬき)を通して堅子を固定しています。

長短2本づつで造られた模様は美しく、これらの出格子を「海野格子」と呼んでいます

一方、一階の連子(れんじ)格子の多くは明治時代になって造られたもの。

この格子戸の多くが「はめ殺し」の造り方であり、ここから出入りすることは出来ません。

江戸時代の宿場の頃は、表側に障子戸がたてられてあって、濡れ縁があり旅人がすぐに入れるように造られていました。

夜は障子戸の前に雨戸を閉めていましたが、雨戸用の戸袋が未だに残っている家もあります。

街道中央に流れる用水堰

宿場の通りに足を踏み入れると真っ先に目に飛び込んでくるのが、道の中央に流れる用水堰(ぜき)。

宿場情緒をより一層かき立ててくれています。

この用水堰は、住民たちから「表(おもて)の川」と呼ばれ、江戸時代から変わらない位置で残されているものです。

用水堰には石橋が掛けられ、それぞれの家用の「洗い場」があります。

最近まできれいな水が流れていて、住民たちは鍋釜などの洗い場に利用していたんだとか。

ちなみに、この用水堰の水は、次にご紹介する「白鳥神社」から流れてきているんです。

江戸時代には馬に水を吞ませたり、旅人が足を洗ったんだろうなぁ

そんなことに想いを馳せつつ、用水堰沿いを歩いてみるのも趣があって楽しいですよ!

②海野宿の鎮守様「白鳥神社」

海野宿の東側入口からすぐの所にある「白鳥神社」。

平安・鎌倉時代の豪族であった海野氏の氏神であり、その後は海野宿住民の産土神(うぶずながみ)として崇敬を集めてきました。

日本武尊(やまとたけるのみこと)の伝説を起源とする、歴史ある神社です。

本殿は寛政3年〔1791〕建立。

本殿手前にある拝殿は明治14年に建立されたものです。

- 日本武尊(やまとたけるのみこと)

- 須佐之男命(すさのおのみこと)

- 貞保親王(さだやすしんのう)

- 善淵王(よしぶちおう)

- 海野広道

境内には「新海神社」「稲荷神社」が合祀され、拝殿の前にどっしりと立つ神木の欅(けやき)が、歴史の深さを感じさせます。

こちらの神社では、御朱印をいただくことができるよ!

ご利益は、「必勝合格」「縁結び」「交通安全」「病気平癒」「長寿」などなど。

海野宿に行かれた際には、是非立ち寄ってお参りし、ご縁を結んでみてはいかがでしょうか。

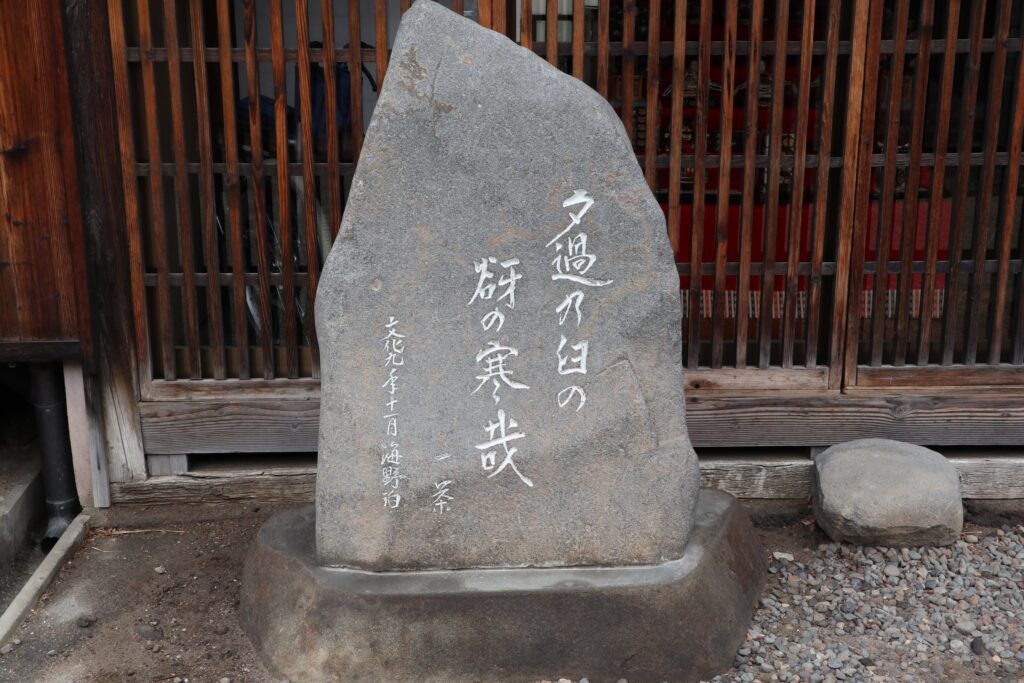

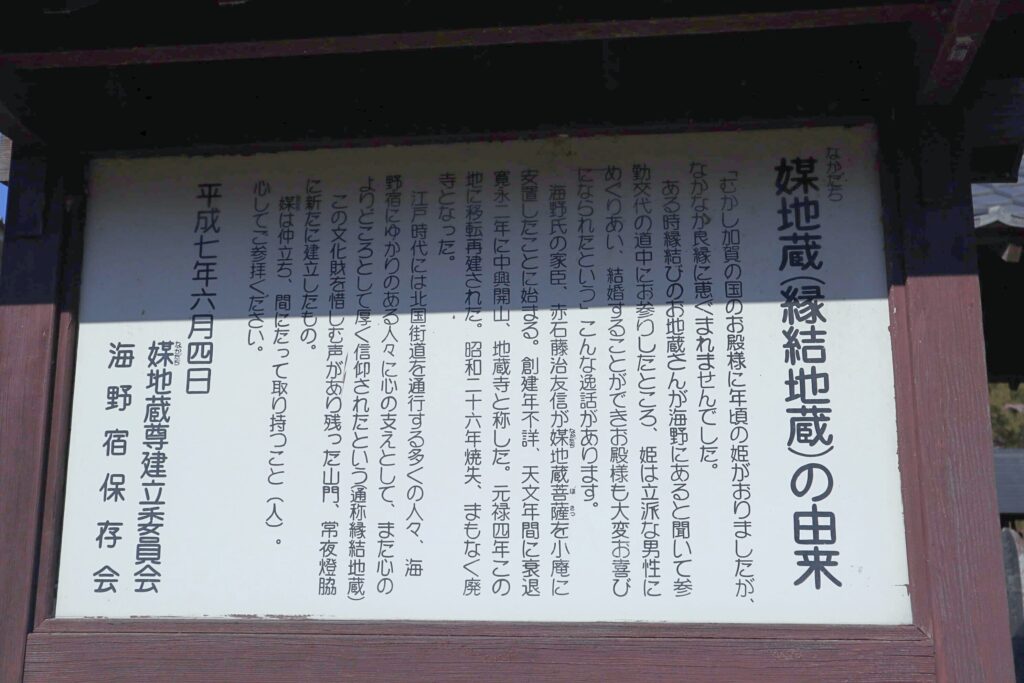

③縁結びの信仰厚い「媒地蔵尊」

白鳥神社の西隣にある「媒(なかだち)地蔵尊」。

古くから大切に信仰されている、縁結びのお地蔵様です。

媒地蔵尊にお参りして良縁をゲット!

かつてこの場所には「地蔵寺」というお寺が建っていましたが、昭和27年に焼失し廃寺に。

地蔵寺の本尊が「媒地蔵尊」で、往時人々の信仰を集め、特に良縁に恵まれようと若い女性たちから信仰されていたといいます。

現在はその跡地に新しく「媒地蔵尊」が建立され、当時と変わらず地元住民や観光客の参拝対象となっています。

「媒(なかだち)」とは、双方の間に立って事をとりもつこと。

「人と人の縁」・「人と事・物との縁」。

様々な良縁を願う人にピッタリのお参りスポットです。

白鳥神社にお参りしたら、こちらの媒地蔵尊でさらに良縁アップを願ってみるのもオススメですよ!

地蔵寺跡に残る、信仰の面影

「地蔵寺」の建物は焼失してしまいましたが、媒地蔵尊入口にある寺門は当時の姿のまま残されているものです。

この他にも、境内には「媒地蔵」と刻まれた常夜燈や井戸、百萬遍供養塔・馬頭観音といった石造文化財が残り、当時の宿場の信仰を偲ばせています。

願う想いは現代も江戸時代も変わりありません。

当時の人々の想いを感じながら、地蔵時跡を散策してみてくださいね。

- さらに深堀り!地蔵寺の歴史

-

起源

起源創立年月日は不詳。

海野氏の家臣であった明石藤治友信という武将が開基であると言われてます。

はじめは南屋敷側の一角に「正行堂(しょうぎょうどう)」と称して小庵を建立。

跡を示す何体もの五輪が残っています。

天文年中〔1532~1555〕に衰頽この頃にお寺は一度衰頽(すいたい)したと言われています。

天文10年〔1541〕には武田連合軍によって海野氏の本城攻略が行われたため、その頃の可能性があります。

寛永2年〔1625〕中興され、正行院青龍山地蔵寺に改称法誉永讃という僧侶が中興し、「正行院青龍山(せいりゅうざん)地蔵寺」と改称。

元禄4年〔1691〕2月 現在の場所に地蔵寺を移す江戸高輪永昌山龍原寺の9代目住職であった寂誉知足上人(しょうにん)は、善光寺への参詣のおり海野宿へ立ち寄り、地蔵寺を現地に移し寺を再興しました。

地蔵寺の本尊・媒地蔵菩薩は滋覚大師の作にして三尺の大きさでした。

「媒地蔵尊はあらゆる人を救ってくれる」という伝えから、特に女性に人気があったと言われています。

天和8年12月の上田領内の寺院の中に横町の願行寺末として地蔵寺が載っています。

昭和26年〔1951〕 本堂焼失寺の境内、東北隅には住職の墓石や念仏塔などがありました。

本堂は昭和26年の火災に遭い焼失し、廃寺へ。

以前海野にあった上田市の願行寺へ合併されます。

昭和63年〔1988〕 ふれあいセンター建立

地蔵時跡地にふれあいセンターが建立されました。

平成7年〔1995〕 媒地蔵尊が安置される

④「海野宿歴史民俗資料館」で歴史を体感

「海野宿の歴史を知りたい!」と思う方にオススメなのが、地蔵時跡につづいて右側にある「海野宿歴史民俗資料館」です。

建物は江戸時代後期の寛政年間〔1790年頃〕に建てられた旅籠屋造りで、明治以降の養蚕農家の形式を兼ね備えています。

内部は間口が狭くて奥行きが長い特徴的な屋敷割で、俗に言う“うなぎの寝床”を体感することができますよ。

昭和59年に所有者から市へ寄贈され、江戸時代の姿に復元の後、昭和63年8月にオープンしました。

- 古代の海野郷のおこり

- 東信濃第一の豪族、海野氏の活躍

- 海野宿に関するもの

- 養蚕・蚕種・製糸に関するもの

海野宿にまつわる歴史がパネルや地図などを用いて詳しく解説されている他、当時実際に宿場の人々が使用していた品々が展示されています。

「建物自体が展示品」と言っても過言ではありませんが、圧倒的な数の展示品は見どころ満載。

その中でも「これは見て欲しい!」と思う展示品を2つご紹介します。

市神

海野宿の御蔵小路奥に置かれていた市神。

現在は当資料館の裏庭に移築されています。

海野宿は旧北国街道における宿駅であったと同時に、海野から松代道・祢津道、そして中島の渡し船を利用して依田窪地方にも繋がる交通の要衝にあたり、商業の中心地でした。

海野氏在城当時から戦国時代の寛政5年〔1793〕まで六斎市が開かれ、月の二のつく日と八の日の6日間市がたち、近郷近在から商人たちが集まりました。

「市神」は上田宿でも神社や本堂が残っているよ!

正しく、宿駅・商業の中心地として栄えていた証ってことだね

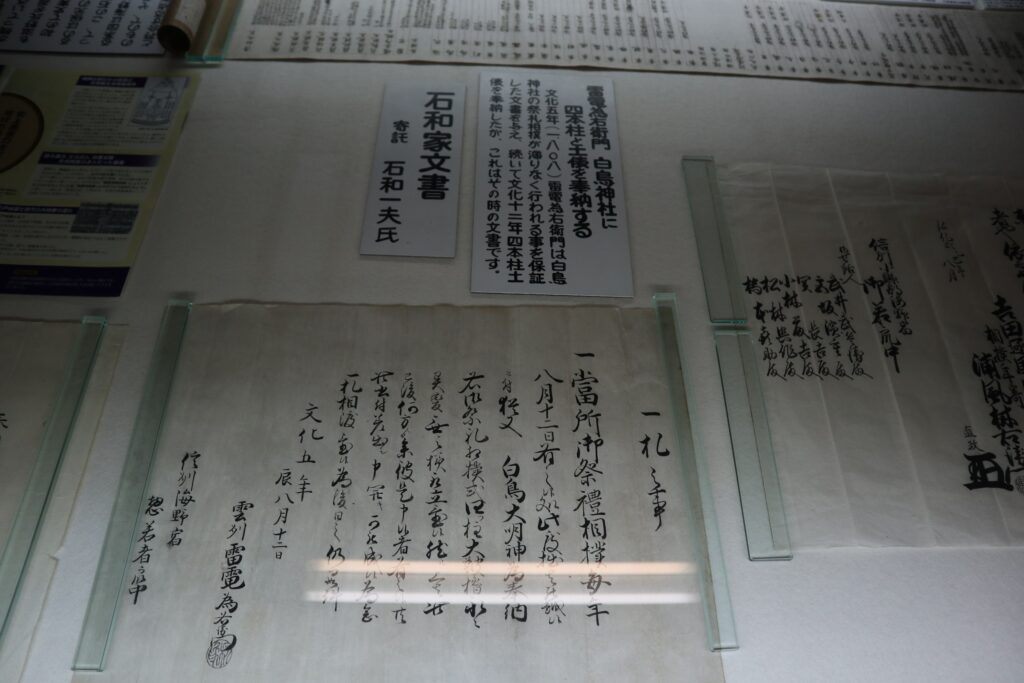

力士・雷電為衛門の寄進状

雷電為衛門が白鳥神社に四本柱と土俵を奉納した際に書かれた文書です。

江戸時代に活躍した力士と言えば、我らが信州出身の「雷電為衛門」その人。

天下の相撲取りとしてその名が広く知られていた雷電為衛門は、文化5年〔1808〕6月に江戸を出立して越後から信州を巡業。

その際、飯山・中野・篠ノ井を巡り海野宿へ立ち寄りました。

雷電為衛門は白鳥神社で毎年8月12日に行われる祭礼相撲のために四本柱と土俵を奉納し、その後、滞りなく行われることを保障した文書を渡しました。

資料館に展示されている文書は2通あり、共に雷電為衛門の直筆です。

雷電為衛門は身長190㎝オーバーだったと言われているけど、文字は細くてきれいだったよ!

意外というか・・・案外繊細で優しい性格だったのかもね

そんなことを感じられるのも、展示品を間近で見られるからこそ!

「海野宿歴史民俗資料館」で歴史を体感してみませんか?

「海野宿歴史民俗資料館」の詳細情報

〒389-0518 長野県東御市本海野1098

| 開館時間 | 9:00~17:00 (冬季10~4月は16:00まで) |

| 定休日 | 12月21日~2月末 |

| 入場料 | 大人200円 子ども100円 |

| 支払方法 | 現金 |

| 関連サイト | 海野宿TRUST公式サイト「観光案内」 |

| 信州とうみ観光協会公式サイト「海野宿資料館」 |

※お出かけ前に最新の情報をご確認ください。

⑤海野宿本陣・問屋跡

大きな宿場と言えば、必ず置かれるのが「本陣」や「問屋場」。

宿場町を散策するならチェックしておきたいポイントですよね!

海野宿では藤田家が本陣を勤め、問屋も兼ねていました。

残念ながら本陣の建物は現存せず、跡を示す石碑が置かれていますが、その付近にある門が問屋部分だったとされています。

延享3年〔1746〕の「海野宿家兼間口名前書付図」によると、本陣は間口20間となっているので、東隣の家と西隣の農協集荷所までの位置に相当します。

脇本陣は本陣の両隣にあったんだよ!

東側の脇本陣は矢島六左衛門家が勤めており、現在も標札に「矢島」とあるので、もしかしたら後裔の方が住んでいらっしゃるのかも・・・?

ちなみに、宿場全体から見た位置としては、本陣・問屋場と脇本陣は宿場の真ん中(中宿)に置かれていました。

宿場の中核を担った本陣跡で、かつての喧騒に思いを馳せてみるのも通ですよ!

史跡に関する知識があれば、史跡巡りは何倍も楽しくなること間違いなし!

この項では、【海野宿】を巡る際に知っておきたい、よりディープな情報をご紹介していきます。

【海野宿】を深く学べる書籍

【海野宿】についてもっと知りたい!と思う方に、宿場について深く学べる書籍をご紹介します。

一般書籍はもちろん、海野宿がある長野県東御市が発行した資料などもあります。

海野宿で手に入る資料もありますので、是非参考になさってください。

※なお、本記事は特別な注記が無い限りは下記書籍より引用して書かせていただいております。

傅田重義『歴史の道 北国街道を歩く』

平成12年1月24日に発行された書籍です。発行は信毎書籍出版センター。

少し古い本ですが、旧北国街道についての書籍は他五街道に比べて少ないので、旧北国街道について取り扱った本は貴重です。

著者もあとがきでそのことについて触れています。

文章がメインで写真が少なめですが、実際に街道を歩いた著者の細やかな記載から宿駅の様子が手に取るように分かり、歴史についても深く触れられているので大変勉強になります。

海野宿の見どころや、歴史について知りたい!と思う方におすすめの1冊です。

岸本豊『北国街道を歩く 究極の歩き方70』

2010年3月1日に、信濃毎日新聞社より発行された書籍。

こちらも街道歩きの本になりますが、多彩な写真やイラストが掲載されていて、読んでいるだけで旅をしている気分になれる1冊です。

街道の道順が詳しく載っているため、この本をもって行けば、実際に海野宿周辺の街道を歩いてみることもできちゃいます。

ちなみに、著者の岸本豊氏は『中山道浪漫の旅 東・西編』も刊行されており、長野県軽井沢町の旧中山道沿いに「中山道69次資料館」という、中山道全行程を取り扱った全国唯一の資料館を運営されている方です。

『重要伝統的建造物群保存地区概要 海野宿』

東御市教育委員会発行の刊行物。

海野宿にある多様な時代の特徴を持つ建造物について、豊富な写真を使って詳しく説明されているので、建築物に興味のある方は見ていて勉強になると思いますよ。

街並み保存に向けての歩みなども細かく記載されており、保存活動に対する地域の涙ぐましい努力が目に見えて分かります。

海野宿の「海野宿歴史民俗資料館」で購入できますよ!

『歴史のふるさと海野宿』

平成16年1月、東御市観光協会より発行された刊行物です。

内容は一般書籍の関尚文著『本海野の歴史』より抜粋したもので、海野宿の歴史はもとより、海野郷そのものの歴史についてかなり詳しく書かれています。

豪族・海野氏についてや、白鳥神社などの歴史についても深く触れられているため、より深く海野の土地に関して知りたい方にオススメの1冊です。

こちらも海野宿の「海野宿歴史民俗資料館」で購入可能です。

資料館で歴史を体感した後の復習として、手に取ってみてはいかがでしょうか。

まとめ

旧北国街道【海野宿】について、史跡巡ラーの視点から見どころやその魅力、海野宿の歴史についてご紹介してきました。

海野宿の見どころポイントは、

- 宿場の街並み

- 白鳥神社

- 媒地蔵尊

- 海野宿歴史民俗資料館

- 海野宿本陣・問屋跡

海野宿は今年(2025年)で開宿400年!

古くから積み重ね、時代の流れに負けずに進化し続けてきた海野宿。

今回ご紹介した見どころ以外にも、交流施設に古民家カフェや宿泊施設があったりと、気になるスポット目白押しです。

宿場情緒にどっぷり浸かり、旅人気分で宿場散策を楽しんでみてください!