【史跡巡り記】上田城下町、赤松小三郎ゆかりの地&旧北国街道を巡る旅2|海野町・月窓寺を巡る!

上田宿は、旧北国街道の宿場町の1つ。

とりわけ、海野町は問屋を務めるとともに本陣が置かれ、上田宿の要地となりました。

現在は海野町商店街に姿を変えつつも、在りし日のように旅人を迎えています。

そして、海野町の街道沿いから少し逸れると赤松小三郎が養子に入った赤松家の家跡や、赤松小三郎のお墓がある月窓寺が点在しています。

上田城下町、赤松小三郎ゆかりの地&旧北国街道を巡る旅。

第2回目の今回は、旧北国街道・上田宿の本陣があった「海野町商店街」を歩きつつ、「赤松小三郎の養家跡」「月窓寺」を巡ります。

この回で巡った主なスポット

旅の始まりは「海野町商店街」から

今回のスタート地点は「海野町商店街入口」。

前回歩いてきた大手通りから「🚥中央2丁目」を直進すると、通りは「旧北国街道」に名前を変えます。道沿いに伸びるアーケード街、海野町商店街の始まりです。

海野町商店街

海野町商店街の現在の様子

季節が季節だからか、人通りはまばら。休日の現在時刻は10:00過ぎですが、商店街は閑散としていました。

しょうがないよね、冬だし。長野県寒いし。そして長野県民の私は、寒いのが大嫌いです(いきなり何の話?)。

寒さにかじかむ手を励まし、真っ直ぐにピシ―ッと伸びる商店街の光景をパシャッとしました。

実際は真夏にお祭りが開かれたりと、暖かい季節はとっても賑わう商店街は、上田駅から徒歩10分くらいの距離にあります。

商店街の歩道には灯籠が設置されていて、おしゃレトロな雰囲気。

旧北国街道だった道は綺麗に整備されていて、商店街の街並みも現代のもの。往時を偲ばせる建物は残っていません。

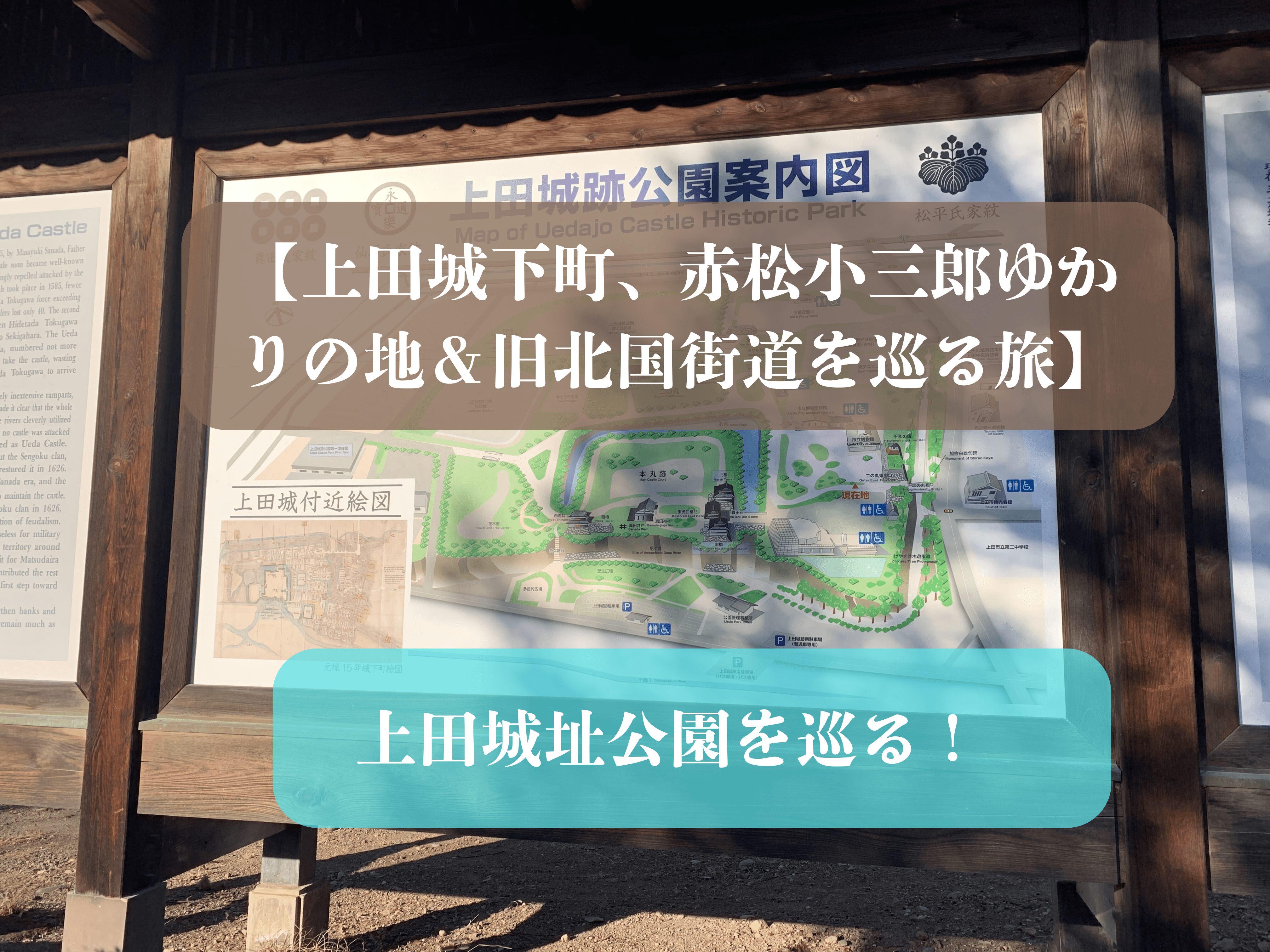

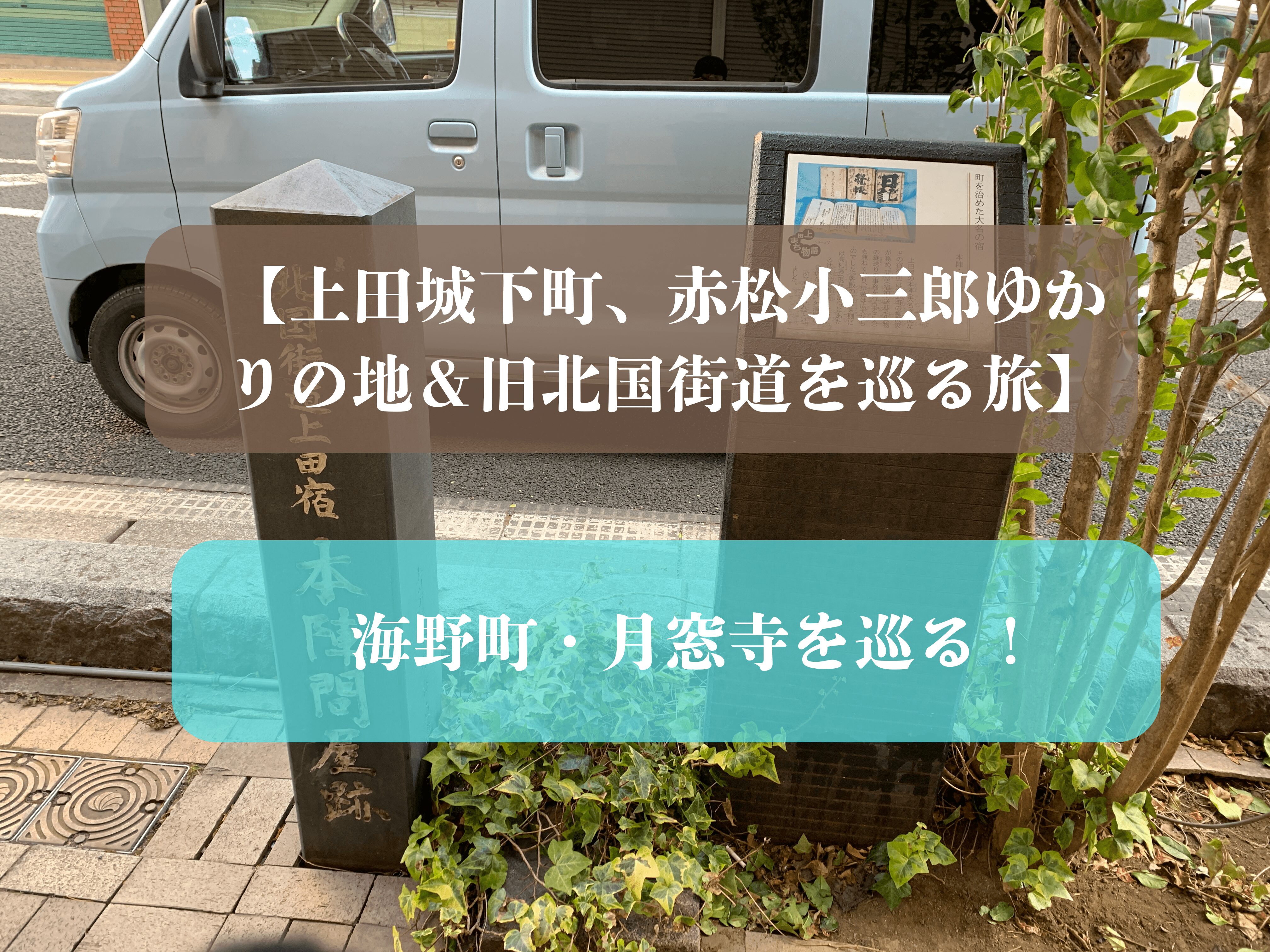

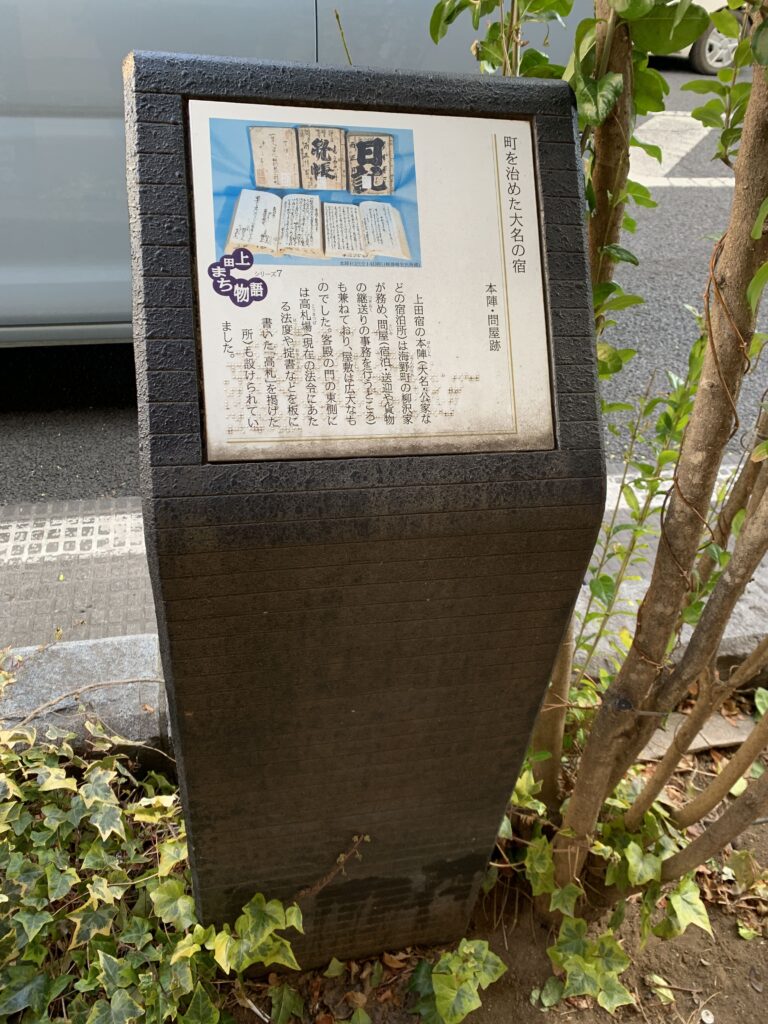

旧北国街道沿いに伸びるこの商店街を少し行くと、歩道に「上田宿本陣問屋跡」の石碑と解説版が設置されています。

北国街道上田宿 本陣問屋跡

旧北国街道は、追分宿(現:長野県軽井沢町)から始まり、善光寺を経て直江津(現:新潟県)で北陸道に接続するまでの街道。

善光寺参りや佐渡金運び、大名の参勤交代などに使われたことから「信仰の道」「金の道」などと呼ばれ、多くの旅人に利用されます。

上田宿には2つの問屋場(といやば)があり、そのうちの1つを海野町柳沢家が務めていました。

人馬の継立、御用旅宿の手配をはじめとする宿駅業務を取り扱う施設。

伝馬人足の継立を主とするが、商品物資運送の取り扱いにもあたる。

(参考:ジャパンナレッジ『国史大事典』「問屋場」)

柳沢家は上田宿の本陣(大名・公家などの宿泊所)も兼ねていて、お屋敷は二十三間に四五間の広大な家構えでした。

現在は下堀に移築されています。

「本陣」と聞いて思いつくのは、東京・日野宿本陣ですねぇ、やっぱり。実際に中に入ってあちこち見て回ったこともあるので、広さは実感が分かります。

大名様を泊めるくらいですから、きっと海野町の本陣もあれくらい立派だったんだろうなぁ。

この本陣跡の向かい側には、「高市神社」があります。

真田家ゆかりの九度山の石が置かれていて、「幸運の石」と呼ばれているんだとか。さらに、真田十勇士モニュメントの1つ「三好清海入道像」が置かれています。

時間の兼ね合いで今回は寄りませんでしたが、上田にはまた訪れる予定があるので、その時に覗いてみたいなぁと思っています。

本陣跡から少し歩くと、右折できる道が現れます。

旧北国街道からは一旦離脱。この道を右折し、次は赤松小三郎の養家、赤松家があった場所へと向かっていきます。

北国街道上田宿 本陣問屋跡の地図

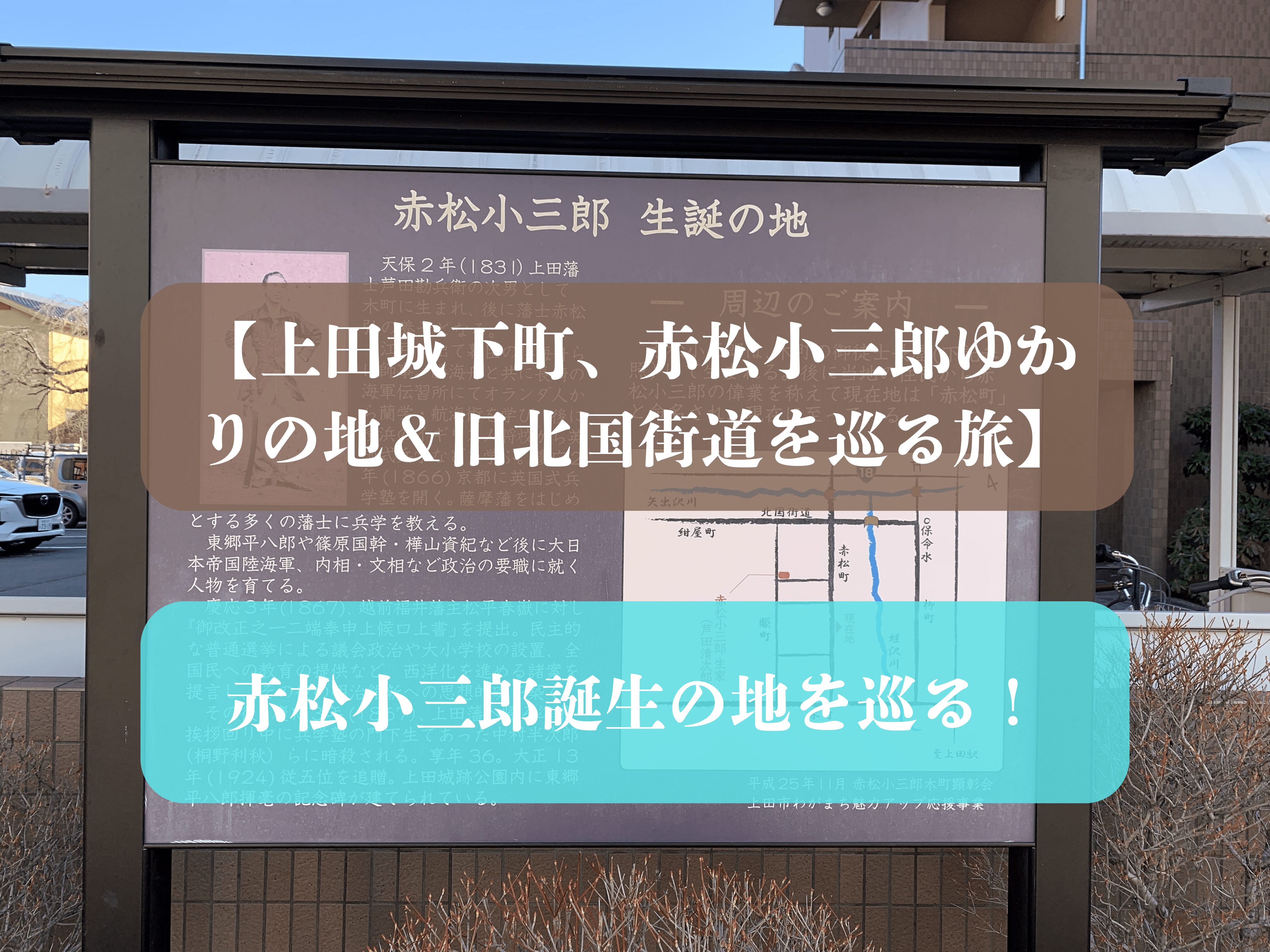

赤松小三郎養家跡地

赤松小三郎養家跡地の現在の様子

右折した道を直進すると、町名が「本町」へと変わります。

赤松の養家跡地は現在の「上田市本町」に当たります。

もう少し直進すると、左手に「桜庵」という居酒屋とアパートが現れます。

その付近が赤松家があった場所とされています。

商店街を一本入った先にある、閑静な住宅街の中。跡地を示す石碑や案内板などはありません。

今でこそ高い建造物が多く、通りを一本入れば静かですけれども、江戸時代はどうだったんでしょうね。高い建物もそんなにないし、案外、街道沿いの賑やかな人の往来が家まで聞こえてきていたのかも。

実際に跡地に立ってみると、あれやこれやと想像が膨らみますよねぇ。これが史跡巡りの醍醐味です。

さて、お次に向かうのはそんな赤松さんの遺髪が納められたお墓のある「月窓寺」。

一旦、旧北国街道に戻ります。

赤松小三郎養家跡地の地図

旧北国街道・海野町から鍛冶町までを街歩き

海野町を歩くよ歩くよ~

どんっ。戻って参りました、海野町商店街。

テンション高めにお送りしているのは、寒さで負けそうな心を震い立たせているからです。上田市のこの日の最低気温-4℃とかだった気がする。相棒のiPhoneXSを持つ手がかじかんでタヒんでしまいそう。

相棒の調子も悪く、思うように写真が撮れずグハーっとなっています。写真からは伝わらないか(笑)。

灯籠に描かれたアマビエ様。コロナ渦の時にずいぶん流行りましたよね。

イラストが可愛くて癒されるぅ。

道中、まばらな人影が一箇所に集まっているお店を発見。

「富士アイス」というお店で、「じまんやき」が売りの食べ歩きができるお店みたいです。

暑い時期なら最高だけど、1月に聞きたくないワードだわ、アイスゥ。あったかくなったら食べに来るから、ね?

信楽焼のタヌキの置物を発見。目が合ってしまった。

メンチ切られているのだろうか。対抗して私はカメラのシャッターを切る!

海野町商店街の東端に到着。

商店街とはここでさよならし、信号を左折、北上して行きます。ちなみにこの信号を右折すると旧北国街道を辿ることができます。

寒々しい時期に来てしまったので、商店街の賑わいを感じることができなかったのはちょっと残念。

しかし、2025年の5月18日(日)には「初夏の海野町まつり」が開催予定とのことなので、きっとそれくらいのシーズンになれば人がわんさか来ること間違いなし。

海野町商店街公式サイトに詳細があるので、是非チェックしてみてください!

海野町商店街の詳細・地図

| 住所 | 長野県上田市中央2丁目10番13号 |

| 関連サイト | 海野町商店街公式サイト「海野町商店街」 |

風情ある街並みが残る横町

横町を直進して行きます。

ちなみに「横町」とは、「海野町に対して横にある町」ということで付けられた名前だそうですよ。

信号を左折してすぐの歩道沿いに、小さな稲荷神社を発見。

隣のお店に沿うように建っていて、鳥居には「正一位稲荷大明神」ののぼりが括り付けてありました。

小さいけど立派なお社で、手入れが行き届いているように見えました。周辺の住民の方に大切にされているのかしら。

ほっこりしつつ小さなお稲荷さんを後にし、しばらく道を歩くと、今度は広いお寺の敷地と大きな鳥居を発見。

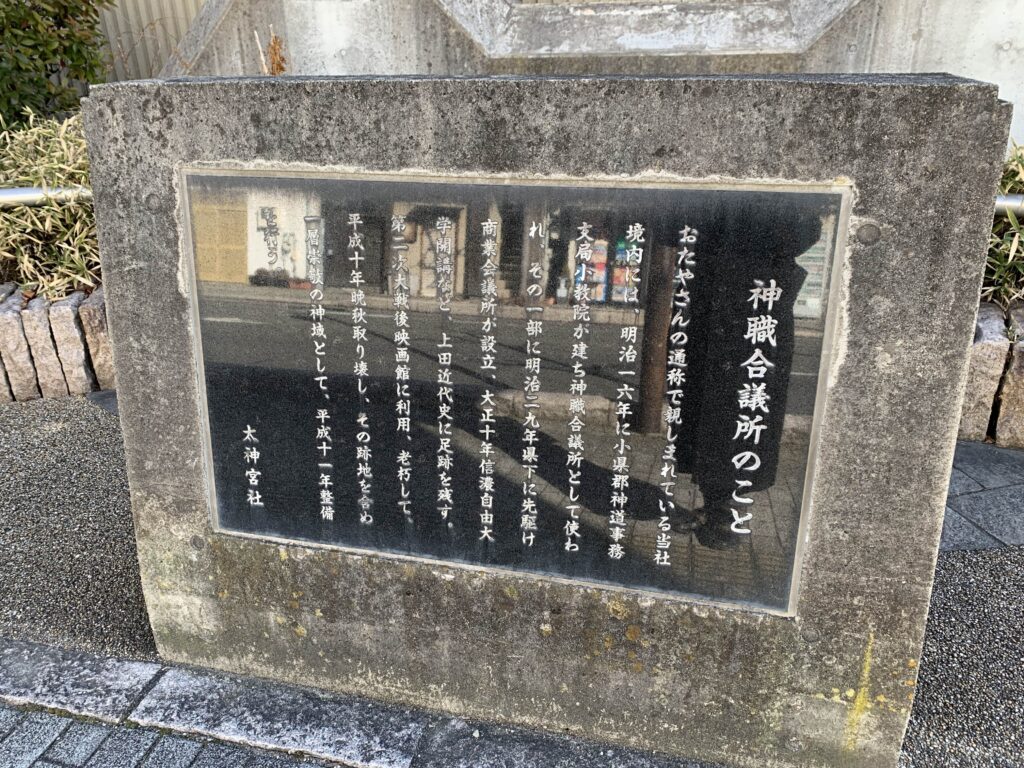

「太神宮社」という、伊勢信仰の中心的な神社みたいです。

少し調べてみたところ、元和8年〔1622〕頃この地に移ってきた神社で、料理の神様も祀られているんだとか。中には包丁の供養塔もあるとのこと。

何にでも神様っていうのはいるもんなんですなぁ。

道路沿いに少し歩くと、解説版や屋根瓦が飾ってあり、歴史を感じる趣。

太神宮社を通り過ぎ、「やなぎばし」を渡って行きます。

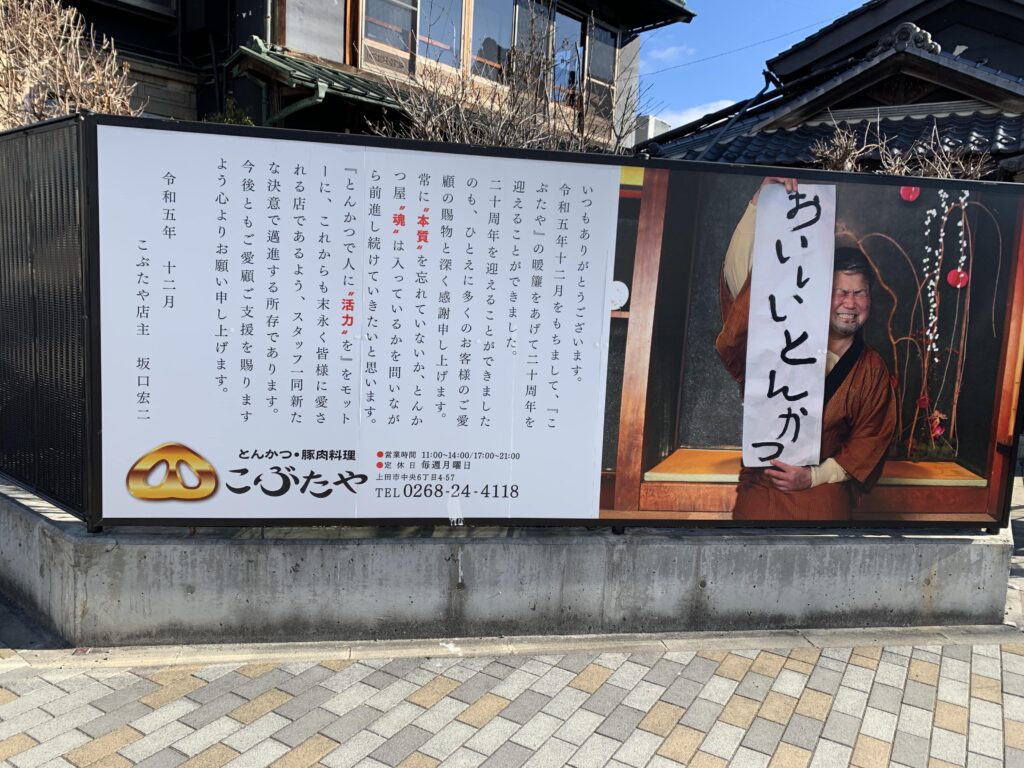

信号を渡った先にある、とんかつのお店「こぶたや」。壁沿いに設置されたパネルがあまりに個性的過ぎた(笑)。

数分程歩くと、電柱に「月窓寺」の看板を発見!到着しました。

鍛冶町に建つ月窓寺

道沿いにひょいと現われる月窓寺の山門入口。ちょっと入ったところにあるので、電柱の看板が無いと道があっているのか不安になるところでした。

ちなみに、手間にあるのが鍛冶町会館の建物です。

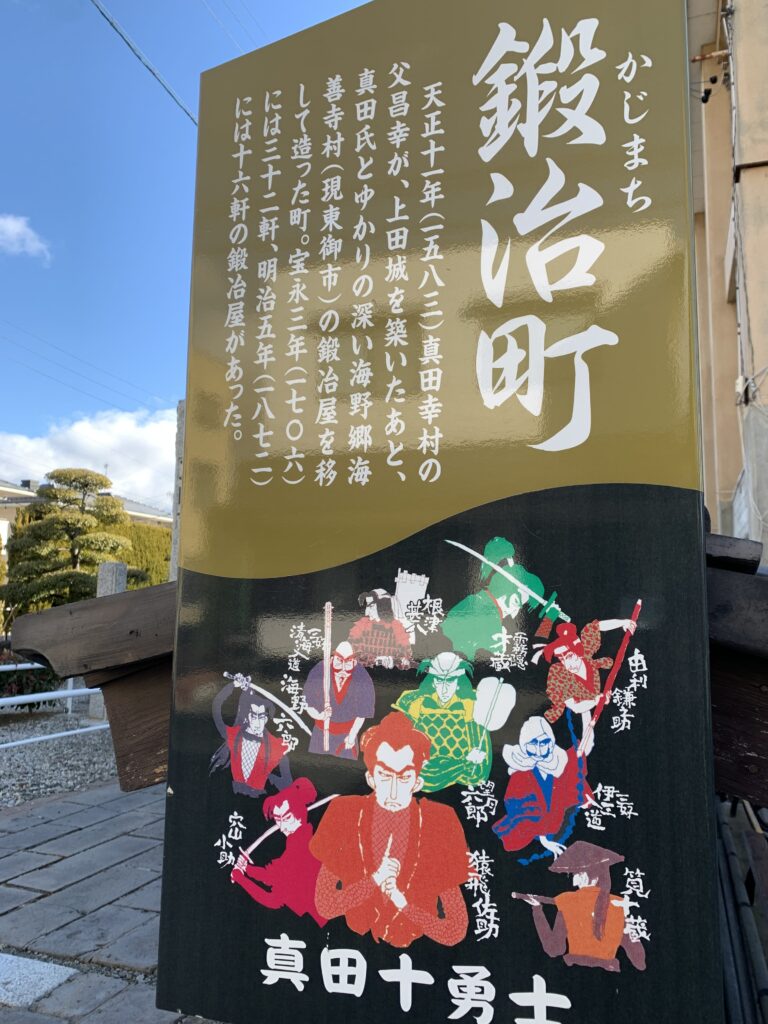

この周辺は「鍛冶町」という町名で、鍛冶町会館と月窓寺の境に設けられた壁の所に、鍛冶町についての解説板が設置されていました。

鍛冶町は真田氏によって鍛冶職人が集められて作られた町で、「農村用の鍬を造るのは鍛冶町の職人のみ」という特権を与えられ、保護されていました。

宝永元年〔1704〕には、鍛冶町の鍛冶職人だった清七という人が、松本へ行って鍬を造ったことバレてしまい、鍛冶町を追放され二度と鍬を造らないという誓約書を町役人に提出する騒動にまでなったこともあったようです。

幕末には大砲鋳造や砲弾の製造も行ってたんだって!

曹洞宗 月窓寺

月窓寺の山門と境内

鍛冶町の中に建つ月窓寺。早速境内に入って行きます。

石畳を歩いていくと、鍵の手に折れた道の先に小さな社があり、ここには千羽鶴が沢山飾ってありました。

山門の手前、右側には石柱があって、ここには「禁葷酒」の文字が彫り込まれていました。

東京小石川の伝通院門前にもあったなーと思い出しました。

お酒とか匂いの強い食べ物は食べてはいけない、という教えですよね、確か.

そして、山門がこんな感じ。扉などはなく、今まで見たお寺の中だとシンプルな造り。

奥には月窓寺の見どころの1つ、竜宮門が見えます。

柱の組まれ方こそシンプルですが、屋根瓦は結構凝ってますよ。よく見ると、龍?獅子?がこちらをジイッと見下ろしています。

屋根瓦から境内に視点を戻すと、正面には石畳が真っ直ぐ伸びていて、竜宮門まで続いています。

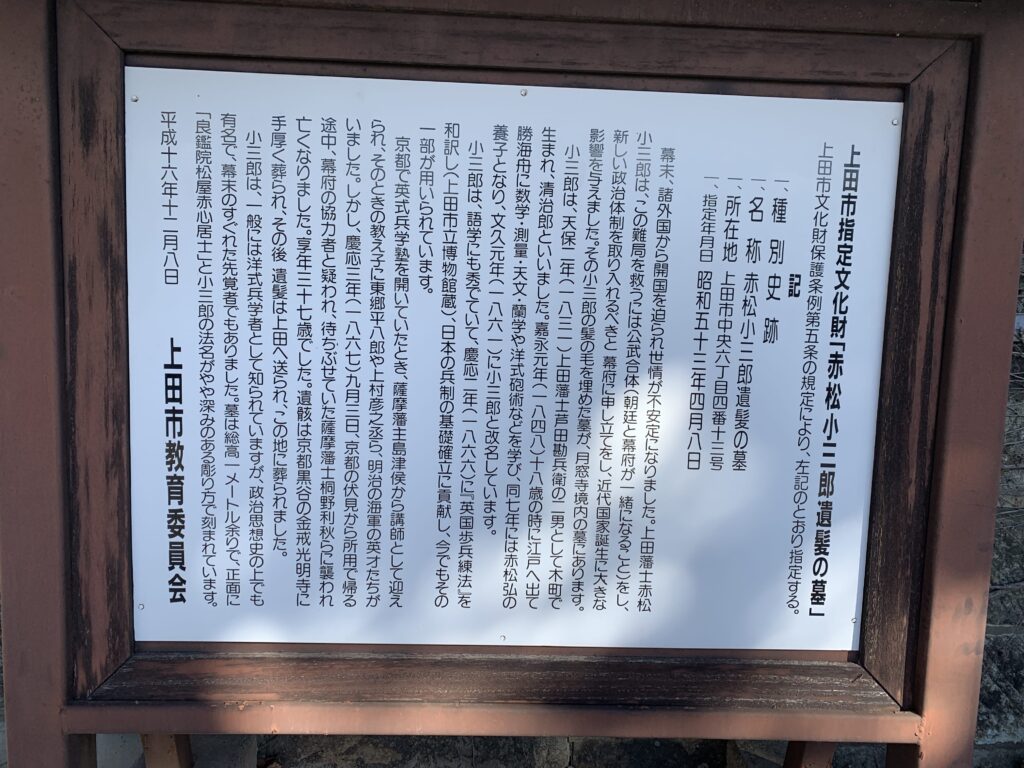

境内の左側には6体のお地蔵様と、その左隣には「上田市指定文化財 赤松小三郎遺髪の墓」という題で、赤松小三郎に関する解説版が設置されていました。

竜宮門

赤松小三郎についての解説板とお地蔵様を通り過ぎると、竜宮門が口を開けて待ち構えています。

なんと、この日はちょうど竜宮門周辺を絶賛工事中。

境内にはトンカンと金槌を振るう音が響いていて、気忙しい雰囲気が漂っていました。

竜宮門から伸びる軒の部分を改装していたみたいです。

なんだか間の悪い時に来てしまったみたいで、とてもお参りできるような雰囲気ではありませんでした。まぁ、こういうこともあるよね・・・。

幸い、竜宮門の中には立ち入れそうだったので、そのまま潜らせてもらうことに。

こういう形の門って、なんかテーマパークみたいでワクワクしますよね。

しかもこの竜宮門、天井に龍の絵が描かれているんです。絵自体はそこまで大きいものではありませんが、なかなか迫力があります。

竜宮門を抜けると、そこには煌びやかな竜宮城があって、タイやヒラメが舞い踊りキレイなお姫様にごちそうがどっさり~・・・なんてことはなく。

月窓寺の本堂がドンと真正面に建っています。

月窓寺の本堂

本堂の両サイドにも建物が建っているので、コの字型の庭の形をしていました。

正面の本堂の前には2匹の狛犬が鎮座し、近くには「格地開闢記念」の石碑が建っています。

この狛犬、顔がなかなか怖いですよね。色のグラデーション的にサングラスしているみたいに見えるし。

イケイケな狛犬。

こちらが本堂むかって左側の建物。

入口の前に木製の柵が置かれていて、扉はピッタリと閉じられています。普段は使われていないんですかね?お坊さんの修業に使っているとか?

写真を撮り忘れてしまいましたが、この建物の向かい側、本堂向かって右側が社務所のようです。

私が訪れたとき、他の墓参の方なのか分かりませんが人が出入りしていたので。

GoogleMAPの口コミだと御朱印がもらえると書いてあったので、もしかしたらそちらの社務所に顔を出せばもらえるのかもしれません。

私はそもそも御朱印帳すら持っていないので、今回は突撃しませんでしたが・・・。

社務所らしき建物の近くには、大きな鐘が吊り下がっていました。

こじんまりとしたお寺ですが、収まるべきものが収まっているこのサイズ感。私的にはかなり好きです。

月窓寺は曹洞宗の寺院。天正13年〔1585〕第1次上田合戦で焼失し、鷹匠町に移され、天正15年に現在の鍛冶町に再建されました。

真田幸村が遺品を託した、とも言われているお寺です。

本殿も拝めたことですし、工事のお邪魔にならないうちに墓所の方へ向かいましょう。

墓所は本殿を背に向かって右側にあります。竜宮門をくぐり、墓所の方へと進んで行きましょう。

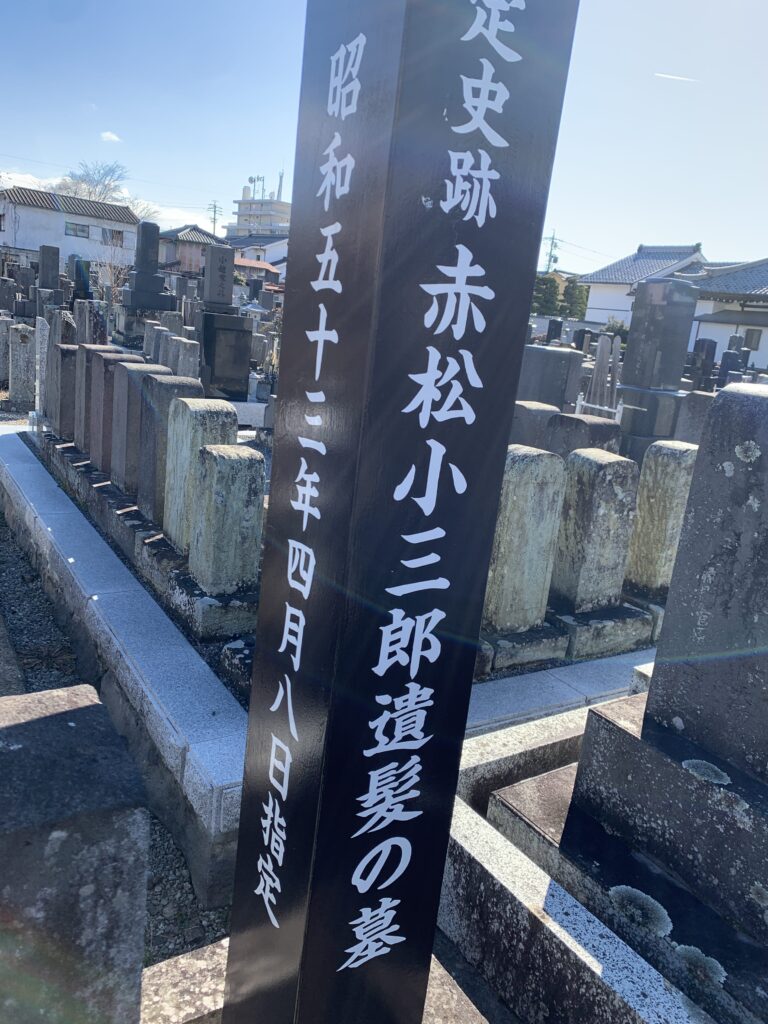

赤松小三郎のお墓

さぁて、どこに赤松小三郎さんのお墓があるのかなっと

著名人のお墓に来るのは初めてではありません。

もちろん墓地に案内板を設置してくれているお寺もありますが、この月窓寺。案内板が無いタイプのお寺でした。

必然的にどういうことが起こるかと申しますと・・・迷子になりました。

5分ほど墓所内をウロウロ。

事前調べではお墓の横に案内柱が設置されているようでしたので、遠目からでもすぐ分かるかなぁ、なんて考えていたこともありました。でも、分からなかった。

GoogleMAPとGPSがないとお墓参りも満足にできないのか、私は。

結局、墓所の入口から近い所にありました。丸い敷石を辿っていくと、あったあった!ちょこんと覗く案内柱を発見。

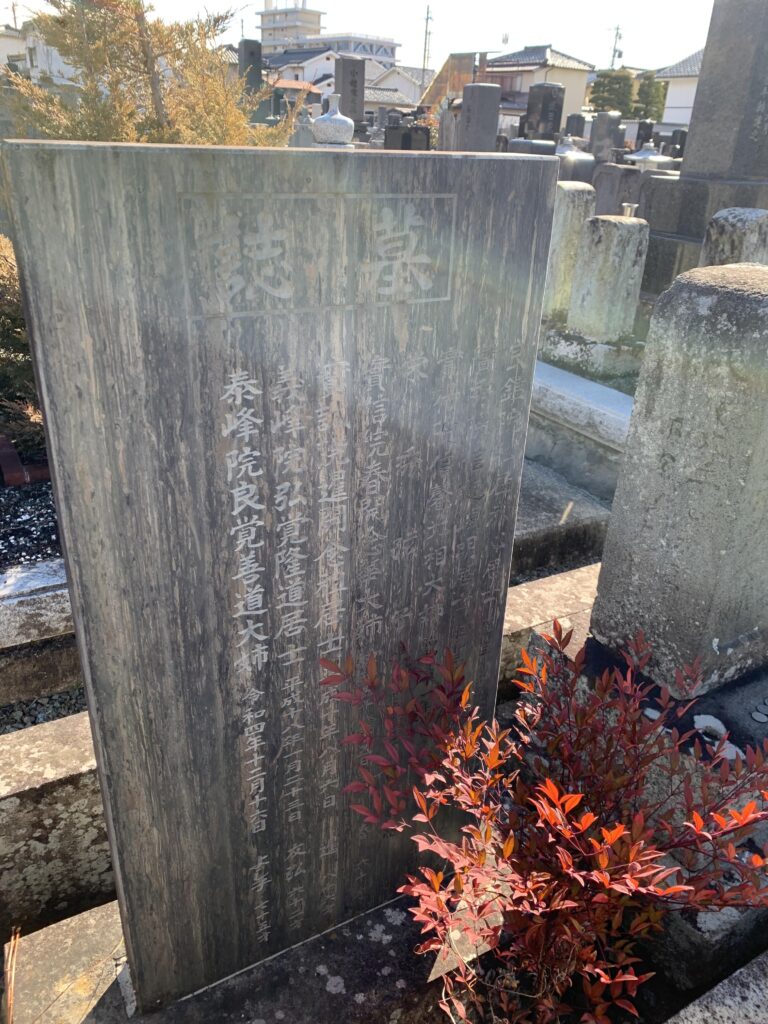

中央にある赤松家の墓石はかなり新しいもの。他に小さな古いお墓が2つ。その奥には墓誌が並んでいます。案内柱の真横にあるお墓が、赤松小三郎のお墓です。

墓石自体が風化してしまっていて肉眼でも分かりにかったのですが、正面に赤松小三郎の法名「良鑑院松屋赤心居士」が彫り込まれています。

「赤心」の文字に、私は近藤勇の書いた「志大略相認書」を思い出しました。あの手紙にも、「赤心報国」のワードが良く出てくるんですよね。

赤心は真心とか誠意の意味があります。

小三郎さんのご遺体は京都・黒谷にある金戒光明寺に葬られ、現在お墓も建っています。いつかそちらにもお参りに行って、手を合わせたいなぁ。

今回私、ちゃんとお線香を持ってきました。

前回巣鴨の本妙寺に行った時、手ぶらで行ったことをかなーり、後悔しましたからね!線香を入れるケースまで買うという念の入れよう。

小三郎さんのお墓に線香を・・・と思っていたのですが、線香受けの所にはお賽銭が入れてあったので断念。

代表して、赤松家のお墓に線香を供えようと早速準備。が、ここで次なる問題発生。

線香に火が付かないいぃぃぃ!

ライターを持って行ったは良いが、風が強くて火が付かない。

トンカンと金槌の音が響く中、墓地で一人静かなる格闘を繰り広げること5分。なんとかかんとか、自分の身体を風よけにして着火に成功。

次は風よけのカバーが付いたライターを持って来よう。

行くたびに新たな発見をする、これが史跡巡りの醍醐味だよね!

・・・え、何か違うって?

無事にお墓参りを済ませ、小三郎さんに挨拶もできました。ここらでお墓を引き揚げることに。

また来ますね、小三郎さん。次はスマートに線香に火をつけられるように励みますから。

曹洞宗 月窓寺の地図

まとめ

墓所から境内に戻り、山門をくぐって月窓寺を後に。

ここからちょっと北上した後、旧北国街道に戻り、街道歩きを再開していきます。

長くなってしまったので、今回はここまで。

次回は街道旅。

海野町と共に北国街道の問屋を務めた「上田宿原町」と、現在でも宿場町の形を色濃く残す「上田宿柳町」を巡って行きます。