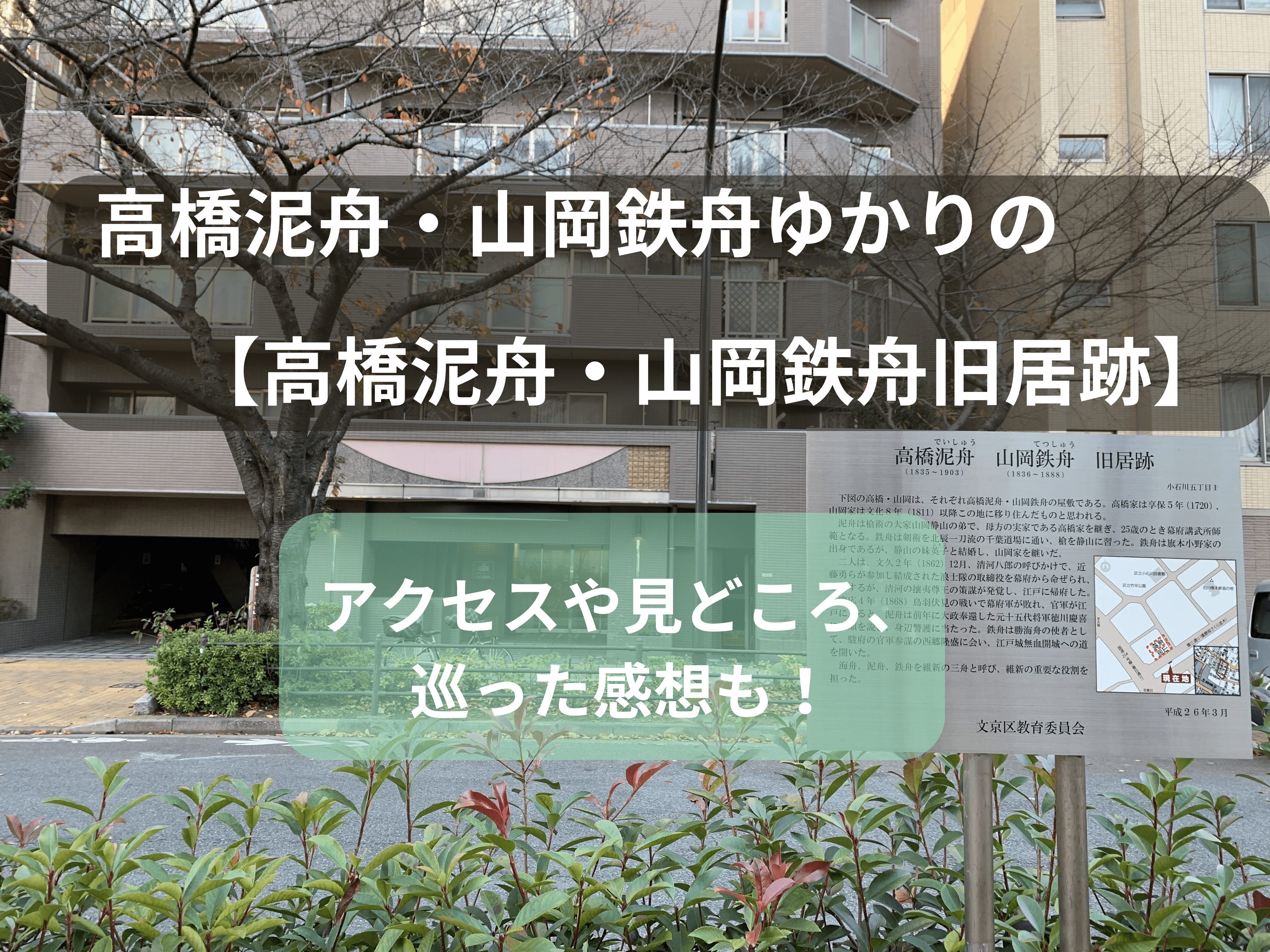

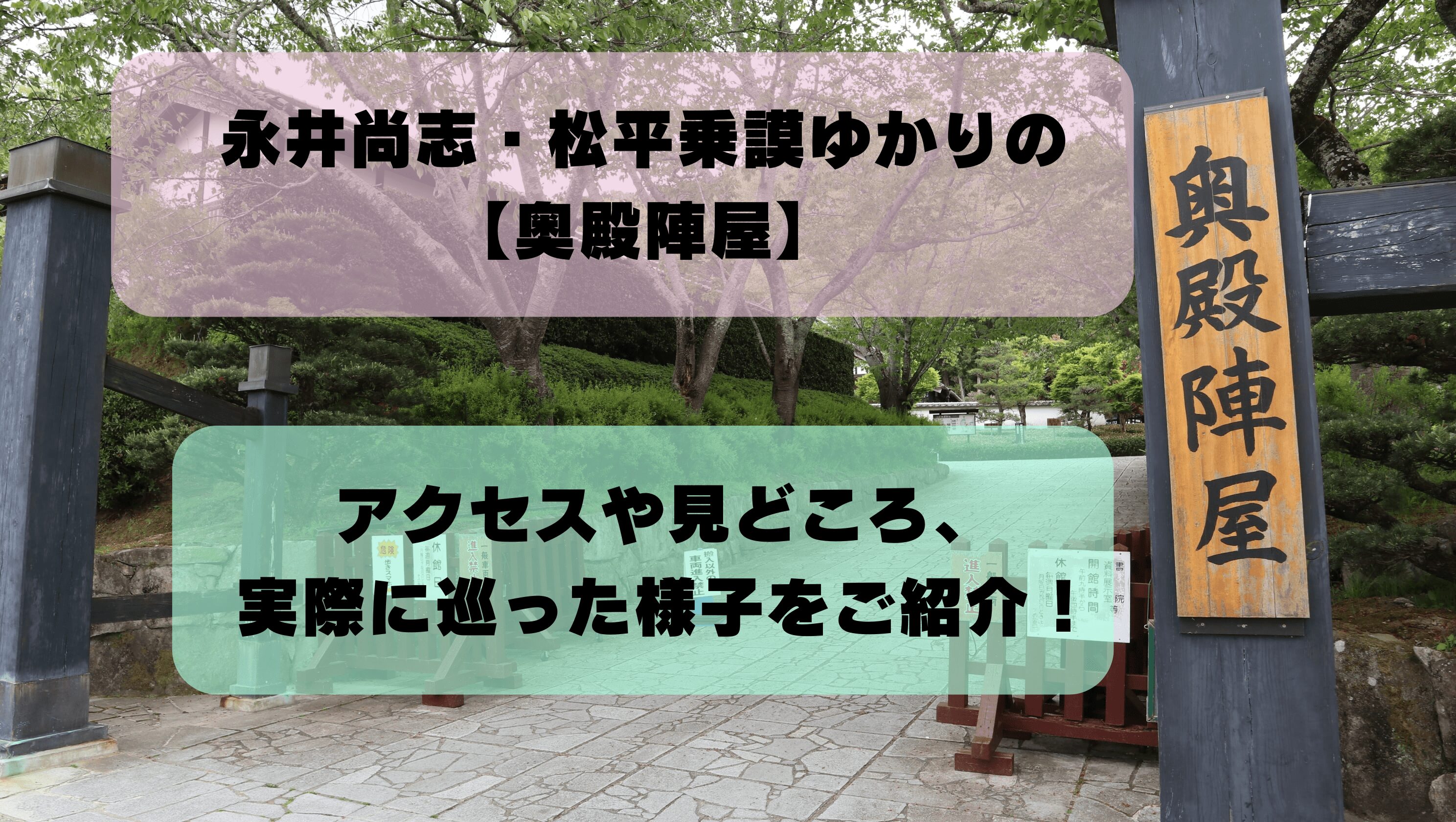

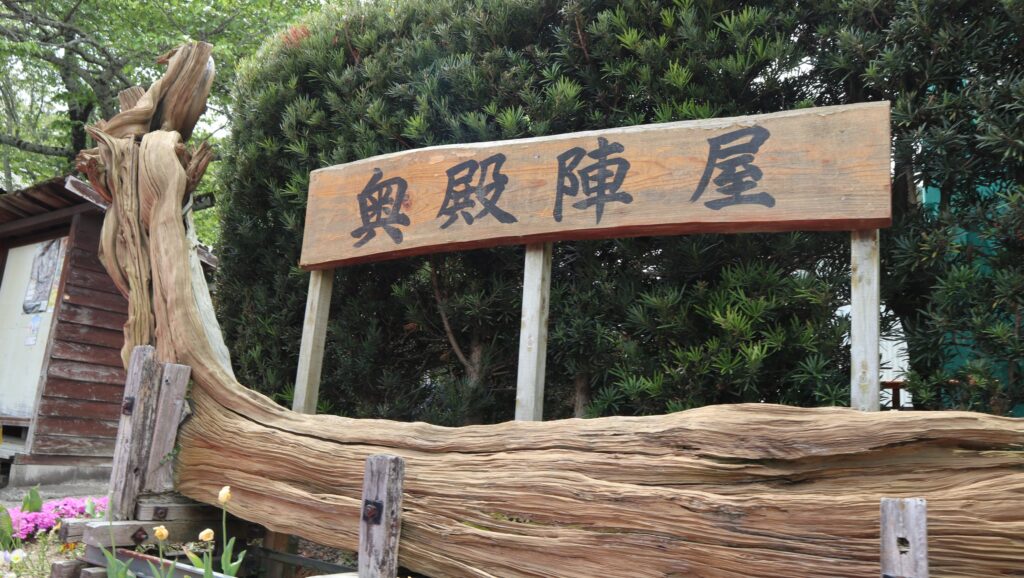

永井尚志・松平乗謨ゆかりの【奥殿陣屋】|アクセスや見どころは?奥殿藩の歴史を感じよう!

奥殿陣屋は奥殿藩出身の永井尚之、松平乗謨ゆかりの地です。

永井尚之が幼少期を過ごし松平乗謨が最後の藩主を務めた奥殿陣屋は、岡崎市村積山自然公園の一角に整備され、四季折々の美しい景色と共に2人の足跡や奥殿藩の歴史を今に伝えています。

- 「そもそも奥殿陣屋ってなに?」

- 「どこにあるの?見どころは?」

- 「訪れる前に雰囲気や様子が知りたい!」

こんな方に向けてこの記事では、

- 【奥殿陣屋】の歴史

- 【奥殿陣屋】のアクセスや見どころ

- 【奥殿陣屋】を実際に訪れた様子

などを、史跡巡り好きの筆者が詳しくご紹介していきます。

永井尚之・松平乗謨とゆかり深い奥殿陣屋で、ゆったりと歴史に浸かるひと時を過ごしてみませんか?

奥殿陣屋とは?

藩政時代の面影漂う観光名所

奥殿陣屋は江戸時代に奥殿藩が三河国奥殿(現・愛知県岡崎市奥殿町)で藩政を行うために設けた陣屋です。

当時使われた建物はほとんど現存しませんが、藩政時代に使用された書院が移築されています。

現在は岡崎市村積山自然公園「花園の里」の一角として整備され、

など、四季折々の美しい景色と食事が楽しめる観光スポットになっています

陣屋ってどんな施設?

陣屋とは無城の大名の居所です。

江戸時代には1,2万石の小大名や交代寄合の屋敷を「陣屋」と称しました。

そのほか代官や領地支配のための屋敷や役宅も指します。

えっ!?

大名様ってみんな城を持てるんじゃないの?

実はそうじゃないんだ

大名には家格に応じてランクがあって、城を持てるか否かが決まっていたんだよ

- 国持(国主)大名

- 国持並(准国主)大名

- 城持(城主)大名

- 城持並(城主格)大名

- 無城大名

中でも無城大名は城の建築を許可されず、居所として陣屋が置かれました。

徳川300諸候といわれる大名のうち、100家余が無城大名で陣屋住まいでした。

陣屋と城の一番の違いは防御機能の差です。

陣屋は行政・住居機能のみに特化したものが多く、塀や石垣・堀で囲い込む陣屋も存在しましたが、石垣は低く堀は幅狭で浅い造りでした。

いわゆる区画のための施設です。

奥殿松平家は1万6,000石の小大名。

お城は持てなかったんだね

奥殿陣屋は永井尚志・松平乗謨ゆかりの地!

幕末から明治にかけて奥殿陣屋から多数の人材が輩出されました。

特に近代日本の基礎を築き上げる大きな力となったのが、奥殿藩出身の永井尚志、松平乗謨です。

永井尚志といえば京都町奉行を勤めて新選組と関りの深い人物!

松平乗謨は信州田野口(現・長野県佐久市)に五稜郭龍岡城を築城したユニークな藩主だよな

奥殿陣屋の資料展示室には、彼ら奥殿藩出身者の史料を展示しています。

幕末の歴史に興味のある方必見ですよ!

奥殿陣屋の営業時間・所在地・アクセスなどをまとめました。

※引用:愛知県岡崎市公式観光サイト「奥殿陣屋」

※お出かけ前に最新の情報をご確認ください。

営業時間・定休日

| 営業時間 | 9:30~16:30 ※各施設により異なる |

| 定休日 | 毎週月曜日と年末、年始 ※月曜日が祝日の時はその翌日以降の平日 |

入園料

無料

所在地

| 住所 | 〒444-2108 愛知県岡崎市奥殿町字雑谷下10番地 |

アクセス・駐車場

最寄り駅

バスを利用する場合

- JR岡崎駅より名鉄バス「奥殿陣屋行き」乗車(50分)

「奥殿陣屋」下車→徒歩すぐ

- 名鉄東岡崎駅より名鉄バス「奥殿陣屋行き」乗車(30分)

「奥殿陣屋」下車→徒歩すぐ

- JR岡崎駅からバスを利用する様子(写真付き)

-

バスのりば案内

JR東海道本線「岡崎駅」の改札を出ると、目の前にバスのりば案内が設置されているので便利です。

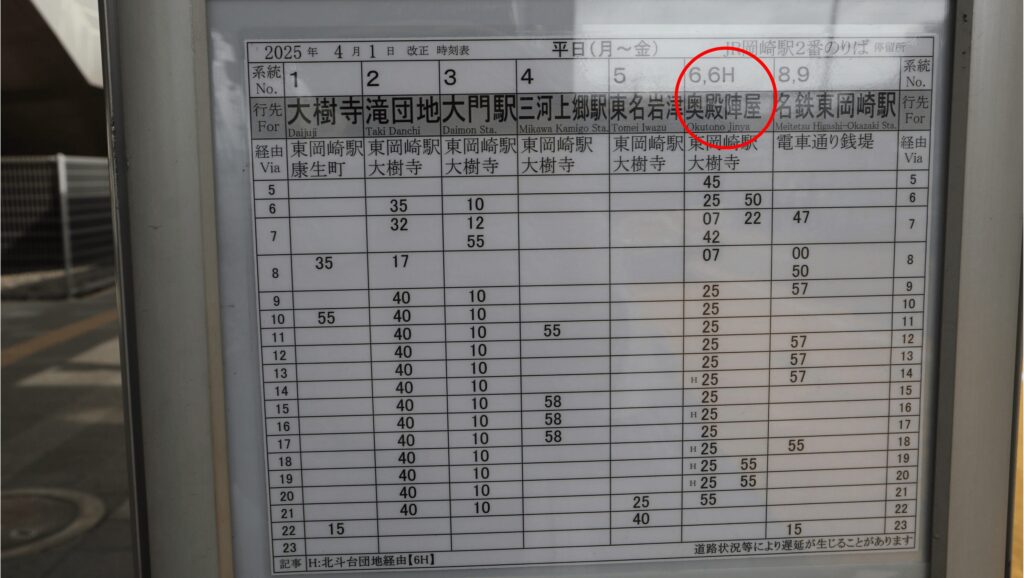

東口(名鉄東岡崎駅・美合駅方面のりば)、2番・系統6,6H「奥殿陣屋ゆき」に乗ります。

JR岡崎駅の案内掲示板。 駅の案内板に従い階段を降り、外のバス乗り場へ向かいましょう。

JR岡崎駅バス停の様子

2番乗り場の様子。 筆者はJR岡崎駅9:25発→奥殿陣屋10:15着のバスに乗りました。

奥殿陣屋の主な施設の開館時間(9:30~)に合わせるなら、この時間がオススメ!

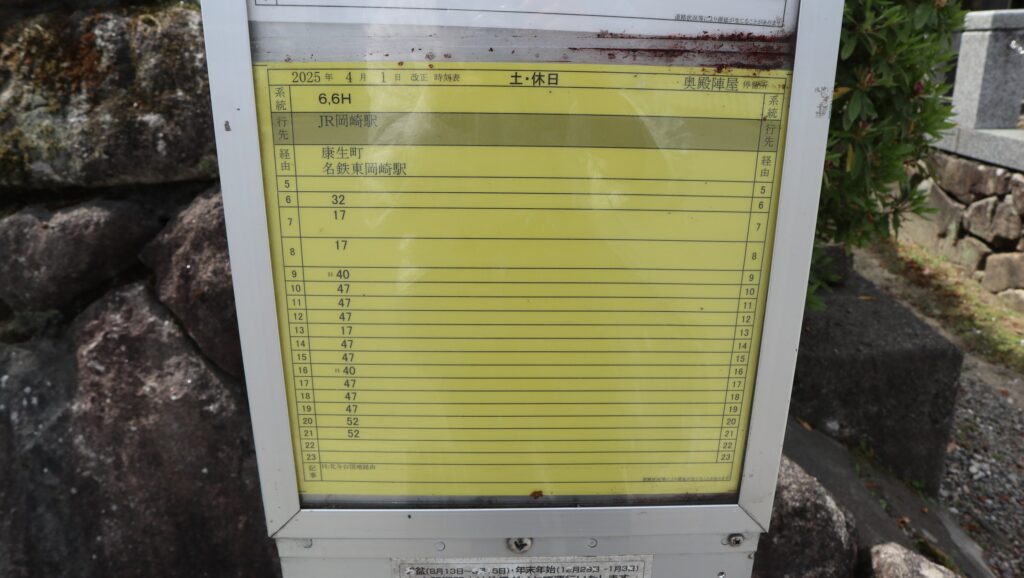

「奥殿陣屋ゆき」の時刻表・平日。

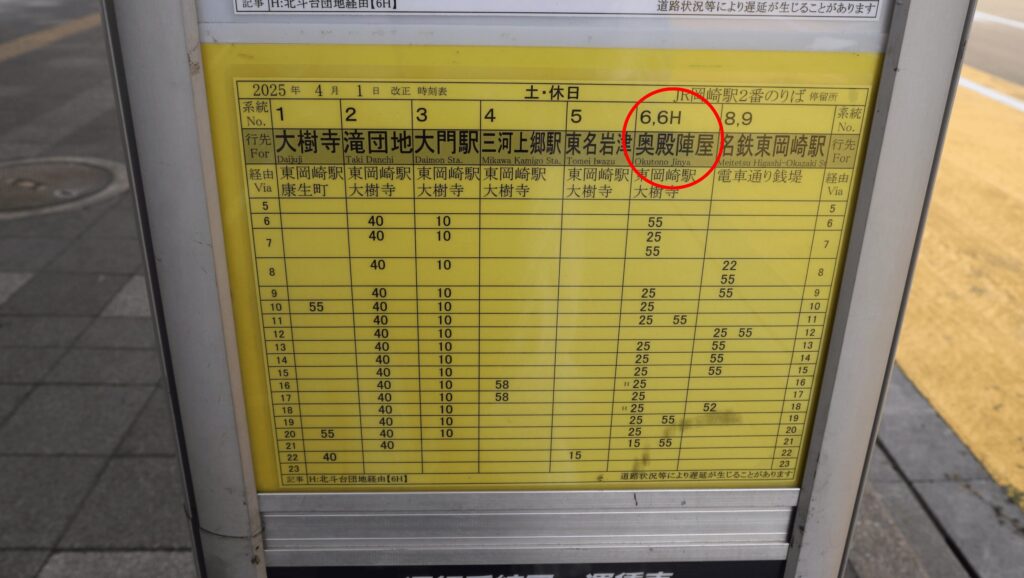

「奥殿陣屋ゆき」の時刻表・土曜休日。「奥殿陣屋ゆき」は1時間に1~2本しか出ていないので注意しましょう。

出発時間の間際になってもなかなかバスが来ず、並んでいた方に伺ったところ、「バスが来るのはいつも時間ギリギリなんですよ」とのこと。

名鉄バス。 実際、9:23頃ようやくバスが到着しました。

乗車人数は20人ほどで思ったより多く、普段から地元の方が使う路線のようですね。

ちなみに名鉄バスはモバイルSuicaが使えます。

陣屋は人里離れているためどんどん市街地から遠のいていき、最終目的地の奥殿陣屋まで乗車していたのは筆者だけでした。

この日は乗客のトラブル対応のため時間が押し、約1時間ほどで到着しました。

- 奥殿陣屋最寄りの名鉄バス停の様子(写真付き)

-

奥殿陣屋のバス停の様子

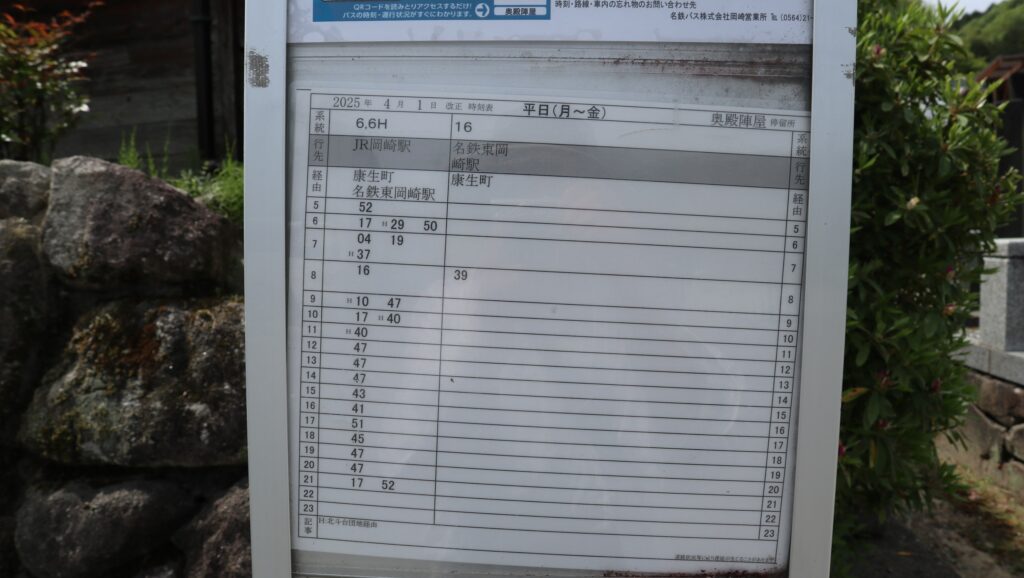

奥殿陣屋のバス乗り場の様子。 奥殿陣屋からJR岡崎駅ゆきのバス停は奥殿陣屋の目の前です。

名鉄バス 6,6H「奥殿陣屋ゆき」の路線図。

「JR岡崎駅ゆき」の時刻表・平日。

「JR岡崎ゆき」の時刻表・土曜休日。 「JR岡崎駅ゆき」の本数は1時間に1~2本と少ないので乗り逃さないように!

車を利用する場合

- 東名高速道路「岡崎I.C.」より県道26号岡崎環状線経由で15km

- 新東名高速道路、伊勢湾岸自動車道「豊田東I.C.」より国道248号経由で3km

駐車場

| 収容台数 | 115台 |

| 料金 | 無料 |

- 駐車場の様子

-

道路を挟んだ2か所です。

1つ目の駐車場。

2つ目の駐車場。

滞在時間目安

関連サイト

- 愛知県岡崎市公式観光サイト「奥殿陣屋」

- 奥殿陣屋公式インスタグラム「okutonojinya」

- 岡崎市役所公式サイト「奥殿陣屋(旧奥殿藩陣屋跡)」

【奥殿陣屋】の様子

筆者が奥殿陣屋を訪れたのは名鉄バスの到着時間の10:30ごろ。

「さすがに早すぎて人いないかなー」と思いきや、観光客や地元住民の姿がちらほら。

奥殿陣屋は景観が良いスポットが多いので、本格的な一眼レフカメラを持って歩く人がいました。

正面入り口を進んで右手に観光案内所が建っています。

奥殿陣屋は季節ごとに様々なイベントを開催していて、筆者が訪れた日もあちこちに案内が貼りだされていました。

その他各施設の情報を掲載したり、パンフレットを取り扱ったりしています。

奥殿陣屋に訪れたら、まずはこちらで情報収集するのがgood!

観光案内所を通り過ぎると、陣屋内のマップと各施設への案内板が設置されています。

陣屋内部はあちこちに案内が出ているので巡りやすいですよ。

ちなみに奥殿陣屋は「岡崎観光きらり百選」に登録されています。

- 岡崎観光きらり百選とは?

-

愛知県岡崎市が1982年に選定した「岡崎観光文化百選」の内容に基づき、時代に即した観光資源を発掘するため市民にアンケート調査を実施、再度選定された百選です。

113件の名所が厳選され、2010年3月にはガイドブック3,000部を作成。

選定された場所には専用看板が設置されました。

百選なのに113件なんだなってツッコミは入れるべきなのか?

ま、まぁざっくり百選ってことなんじゃない?

登録はいくつかの分類項目に分かれていて、奥殿陣屋は「公園」の項目で登録されているよ!

参考:岡崎市役所公式サイト「Q.岡崎観光文化百選・岡崎観光きらり百選について知りたい。」

日本百選 都道府県別データベース 「岡崎観光きらり百選」

奥殿陣屋は見どころが盛りだくさん。

その中でも「ここは見て欲しい!」と思う見どころポイントを、史跡スポット中心に6つ+番外編をご紹介します。

奥殿藩や出身者の歴史が学べる【資料展示室】

ミニ資料館程度の規模で、奥殿陣屋と奥殿藩の歴史に関する展示がメインです。

10分くらいでサクッと歴史が学べますよ。

【資料展示室】の詳細情報

| 住所 | 〒444-2108 愛知県岡崎市奥殿町雑谷下10 |

| 所在施設 | 奥殿陣屋 |

| 営業時間 | 9:30~16:30 |

| 定休日 | 月曜日(祝日時は翌日)・年末年始 |

| 料金 | 入場無料 |

| アクセス・駐車場 | 【バス】 ◇JR岡崎駅よりバス「奥殿陣屋行き」乗車(60分) →「奥殿陣屋」下車すぐ ◇名鉄東岡崎駅よりバス「奥殿陣屋行き」乗車(35分) →「奥殿陣屋」下車すぐ |

| 【車】 ◇東名高速道路「岡崎I.C.」より県道26号岡崎環状線経由で15km ◇伊勢湾岸自動車道「豊田東I.C.」より国道248号線経由で5km | |

| 【駐車場】 無料(115台) | |

| 関連サイト | 愛知県岡崎市公式観光サイト・奥殿陣屋「資料展示室」 |

※お出かけ前に最新の情報をご確認ください。

奥殿藩の歴史を学ぼう!

奥殿藩は江戸時代に三河国奥殿を藩庁とした、大給松平氏分家の1万6000石の譜代藩です。

奥殿松平家の祖大給松平は室町時代に岩津城(現・愛知県岡崎市岩津町)に拠った松平本家三代信光が、大給城を構えて周辺を荒らしていた長坂新左衛門を討ち、大給城(現・愛知県豊田市大内町)を信光の三男親忠に与えたことに始まります。

親忠は応仁・文明(1467~1486年)の頃に大給城と細川城(現・愛知県岡崎市細川町字御前田 )を合わせ次男の乗元に与え、大給松平家の始祖としました。

次男乗元は明応2年(1493年)10月井田野の合戦に軍功があり、奥殿と桑原の地を賜ります。

大給松平家と奥殿との関係はこの時より始まりました。

- 大給松平家の歩み

-

二代乗正

永正3年(1806年)から4年の歳月をかけて大給城を大改修します。

三代乗勝大永4年(1524年)29歳の若さで死去。

四代親乗松平家発祥の地、松平郷や滝脇へ勢力を拡大します。

天正3年(1575年)に大給城を攻め落とされると、熱田に逃れました。

五代真乗細川城に本拠を構え大給城を修復します。

徳川家康に従って姉川の合戦、長篠の合戦などに参加しました。

次男・真次が分家し、奥殿藩の藩祖になります。

六代家乗大給松平家六代家乗は天正18年(1590年)8月の家康関東入国に際し、上野国那波(現・群馬県)に城を築きました。

この時大給城は廃城になり、領地は慶長6年(1601年)まで岡崎藩、寛永2年(1625)までは幕領となります。

- 藩祖は徳川秀忠の家来、徳川真次!奥殿藩の歴史

-

初代真次

奥殿松平家の初代真次は、大給松平家五代真乗の二男で分家します。

本家は五代真乗の長男家乗が継ぎました。

天正18年(1590年)に兄家乗と共に那波(現・群馬県)の城に入ります。

二代将軍徳川秀忠の家来として大坂夏の陣で活躍し、寛永4年(1627年)大番頭に進むと加増されて3,000石になりました。

藩祖の地・大給を所望して認められ、奥殿をはじめとした地が奥殿松平家の領地となり、明治の廃藩置県まで続いていきます。

その後の寛永12年(1635年)さらに4,000石が加増され、先祖旧領の加茂・額田郡(現・愛知県)に領地7,000石が与えられました。

二代乗次天和2年(1682年)に2,000石増。

貞享元年(1684年)には大坂定番として1万石を拝領し、合計1万6,000石の大名となり、大給藩が成立しました。

1万石以上を領有すると大名になれるよ!

三代乗成

三代乗成摂津(現・茨城県)・河内(現・大阪府)の領地が常陸国(現・茨城県)に替えられましたが、翌年には再び大坂定番となり旧領に復します。

四代乗真宝永元年(1704年)4月、摂津・河内・丹波(現・京都府中部、兵庫県東部)の領地1万2,000石が信濃佐久郡(現・長野県東部)に替えられ、この時田野口村(現・長野県佐久市)に陣屋が置かれました。

以後、3州4,000石+信州1万6,000石の総合計1万6,000石の所領は、明治時代に至るまで170年間変わることなく続いていきます。

正徳元年(1711年)に陣屋を大給から奥殿に移し、奥殿藩が成立しました。

その後…150年にわたり奥殿を拠点としますが、文久3年(1863)に奥殿藩八代乗謨(のち大給恒)が拠点を田野口に移し、田野口藩を立藩します。

慶応4年(1868年)に藩名を竜岡藩とし、明治4年(1871年)に廃藩置県を迎えました。

- 奥殿陣屋の歴史

-

奥殿陣屋は徳川氏発祥の地松平郷にほど近く、持統天皇が命名されたと伝わる花ぞの山(村積山)の麓に位置し、郡境川と霞川に潤され1300年以上の歴史を持ちます。

奥殿松平家四代乗真の時、大坂定番の任を解かれ大給陣屋へ引き揚げましたが、手狭だったため大給から奥殿に陣屋を移し正徳元年(1711年)奥殿藩が誕生しました。

陣屋移転の最大の理由は交通の利便性が挙げられます。

奥殿を陣屋に決めた3つの理由- 三河領内で奥殿村の石高がもっとも高い

- 参勤交代に利用する東海道に近い

- 年貢米の運搬手段として、すぐ近くの桑原の巴川から矢作川を下って平坂に至り、ここで荷を大きな回船に積み替えて海路江戸藩邸へ送るのに都合が良かった

陣屋移転当初はごく簡素なものであったと思われますが、宝暦11年(1761年)・文化10年(1813年)の両度にわたる大火の後復興しました。

宝暦9年(1759年)の米蔵、安永2年(1733年)の土蔵、弘化3年(1846年)の学問所と道場の建設など、次々とその姿を変えていきます。

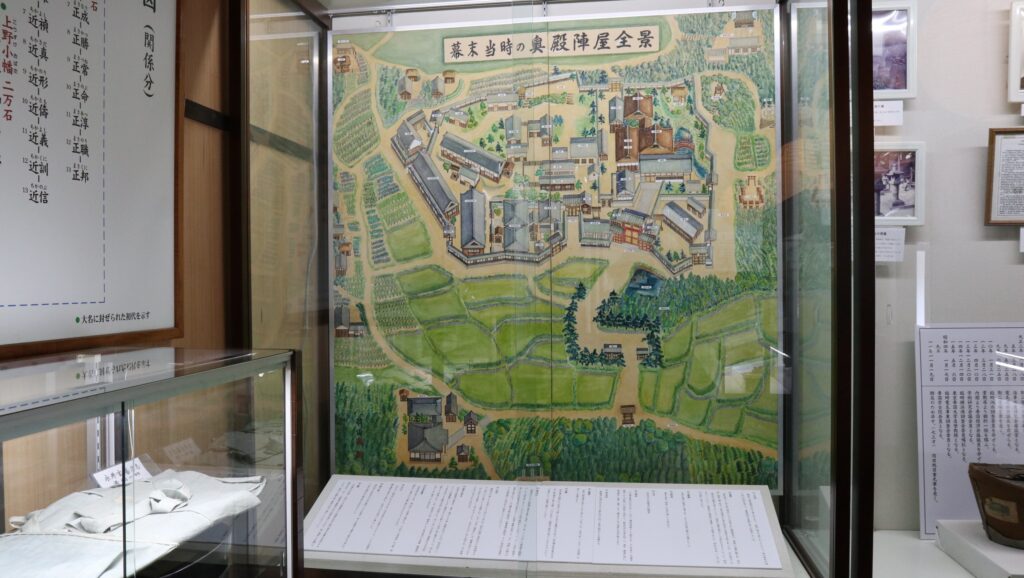

奥殿陣屋の作りは南北に長く、長方形に近い不整形をなしており、村積山の北斜面に築地堀に囲まれた建物群が密集していました。

山に面した南側に藩主の住居、街道に近い部分は書院・表御殿・地方役所などの行政関係の施設が集まり、北側には代官や士分の住宅、南西角には厩舎があって小門で堀の外の馬場に通じていました。

これらの建物は慶応3年(1867年)4月、田野口城(のちの龍岡城)の完成でその業務が信州佐久郡田野口村に移ってから、少しずつ移築されたり取り壊されたりしていきます。

明治4年(1871年)の廃藩置県によって奥殿陣屋と奥殿松平家との関係は終わりを迎え、建物は新政府の所有となり、民間に払い下げられていきました。

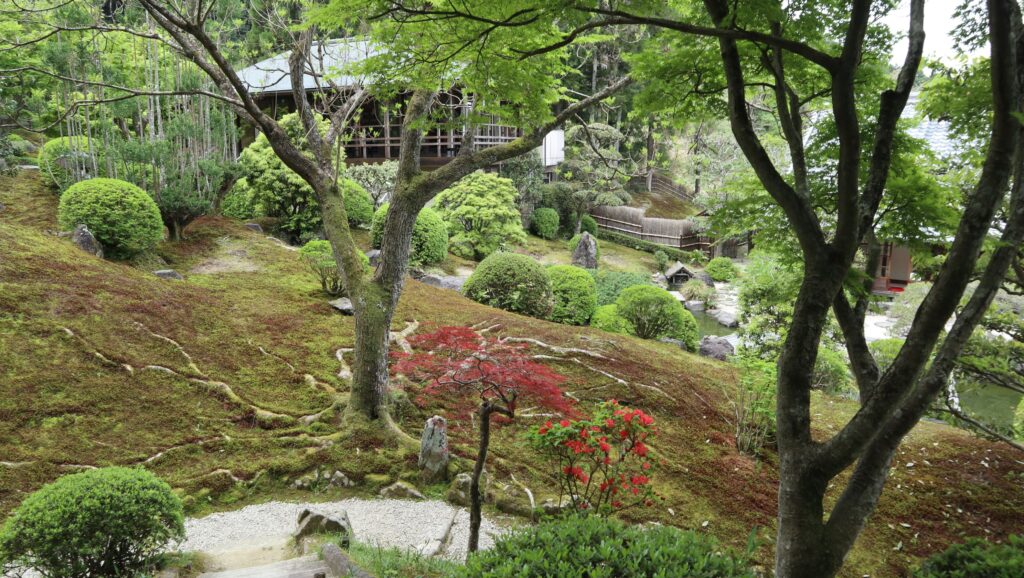

再移築し復元された書院と、目の前に蓬莱の庭が広がる現在の様子。 その後、奥殿陣屋は昭和60年(1985年)に村積山自然公園「花園の里」の施設として整備されます。

整備に合わせて竜渓院庫裏に利用していた陣屋の書院を元の場所に再移築、書院の本庭を江戸初期の作風を活かした蓬莱の庭として復元し、現在の姿となりました。

奥殿藩出身の3人をご紹介!

資料展示室には永井尚志、松平乗謨、玄々斎宗室ら奥殿藩出身者の紹介と、まつわる品々が展示されています。

3人が一体どんな人物なのかサクッとご紹介します。

大政奉還の立役者【永井尚之】

永井尚志は奥殿藩第八代藩主松平乗尹の側室の子です。

文化13年(1816年)11月に奥殿陣屋で生まれました。

3歳で両親を失い、以後江戸藩邸に引き取られて成人し、25歳で岐阜加納藩主の分家だった旗本永井能登頭の養子になります。

長崎海軍伝習所長や江戸に開かれた築地海軍操練所長などを歴任して日本海軍の創設に携わり、榎本武揚・勝海舟ら多くの人材を育てます。

文久2年(1862年)から京都町奉行を勤めました。

慶応3年(1867年)、老中板倉勝静と共に将軍徳川慶喜を補佐し、京都政局の焦点におり大政奉還の上表文を起草します。

戊辰戦争時は幕臣榎本武揚、土方歳三らと共に箱館に渡り、箱館奉行を勤めました。

新選組との繋がりで永井尚志を知ってはいたけど、まさか奥殿藩出身だったなんてね!

意外な人物や出来事との繋がりが発見できるから、歴史の勉強はおもしろいよな

信州田野口に五稜郭を築城した【松平乗謨】

松平乗謨(明治維新後、大給恒に改姓名)は、奥殿藩第十一代藩主です。

天保10年(1839年)11月13日麻布藩邸において第十代藩主乗利の二男に生まれました。

寛永5年(1628年)14歳で家督を継ぎ第十一代奥殿藩主となり、廃藩置県までの20年間を幕府の枢要な地位に就きます。

オランダ学・フランス語を学び、特にフランス語はフランス公使ロッシュとの交渉や、軍事顧問シャナワンと自由会話を行えるほどでした。

文久3年(1863年)信州田野口(現長野県佐久市)へ藩の主要機構を移転し、五稜郭龍岡城を築城します。

五稜郭は日本に北海道箱館と長野県佐久市の2つだけ!

明治維新後は新政府に出仕し、賞勲局総裁として賞勲制度確立に尽力。

また佐賀藩出身佐野常民と共に日本赤十字社の前身、博愛社を創設し副社長を勤めました。

昭和36年(1961年)岡崎市の名誉市民になっています。(参考:岡崎市公式サイト「名誉市民」)

「近代茶道の祖」【玄々斎宗室】

玄々斎宗室は文化7年(1810年)奥殿藩第七代藩主乗友の五男として生まれました。

千利休を祖とする茶道家元、裏千家に養子入りし、17歳で家元を継いで第十一代宗室となります。(参考:裏千家公式サイト「裏千家について」)

明治維新による西欧化で茶道が衰退の危機に陥ると、玄々斎宗室は明治政府に「茶道の源意」を提出し、道としての茶を認めさせたのです。

さらに椅子席の立礼席を考案し、広く茶道の普及に努め近代茶道の扉を開いたことから、「近代茶道の祖」と呼ばれました。

奥殿陣屋の蓬莱の庭に「玄々斎の生誕碑」があるよ!

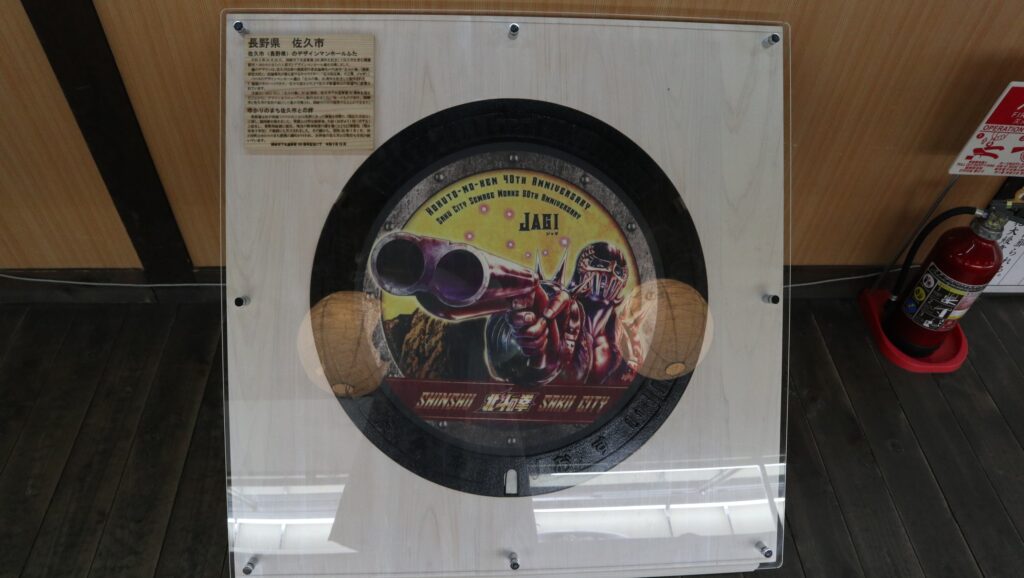

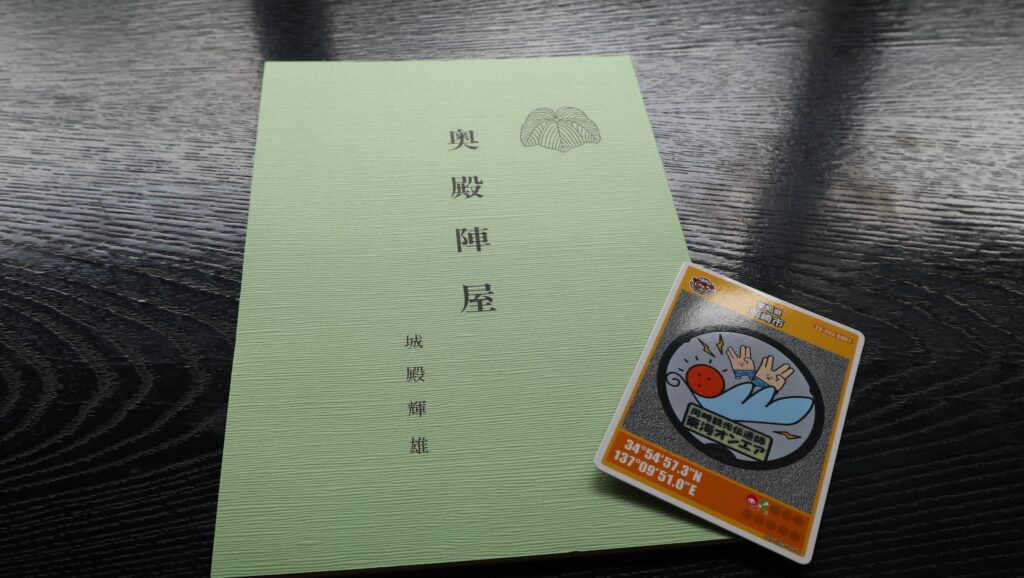

岡崎市と長野県佐久市を繋ぐ証「デザインマンホール」

令和5年10月20日、岡崎市下水道事業100周年を記念して佐久市を含む親善都市・ゆかりのまち5都市とデザインマンホール蓋を交換しました。

こちらはゆかりのまち提携している長野県佐久市のデザインマンホールです。(参考:岡崎市公式サイト「岡崎市のマンホールについて」)

ところで愛知県岡崎市と長野県佐久市に何の繋がりが??

ほら、奥殿藩主の松平乗謨が陣屋の中枢を現在の長野県佐久市に移して、龍岡城を築いただろ

なるほど!

いち長野県民の私たちとしては、繋がりが続いているのはムネアツだね~

その縁から昭和58年(1983年)7月1日、旧臼田町とゆかりのまち提携の調印が行われ、合併後の佐久市とは現在も交流が続いています。

ちなみに蓋のデザインは佐久市出身の漫画原作者・武諭尊氏の代表作「北斗の拳」で、武諭尊氏がもっとも愛するキャラクター「北斗四兄弟」の三男ジャギ。

ベースのデザインマンホール蓋は「北斗の拳」35周年を記念して作成された7種類の1つで、令和5年(2023年)に「北斗の拳」40周年、佐久市下水道事業50周年を迎えたことからデザインをリニューアルし製作されました。(参考:佐久市公式サイト「北斗の拳デザインマンホール」)

岡崎市のみで鑑賞できるとっても貴重なものですよ。

こんなところからも松平乗謨の歴史を感じてみてください!

【書院】でゆるっと歴史を感じよう!

書院の正面入り口は絶好の写真スポットです。

まずは書院前でパシャッと一枚、ベストショットを狙いましょう。

映え狙っていくぞぉー!ばえばえばえー!

同じ角度の写真ばっかり生成しているお姉ちゃんは置いておいて…

提灯に入っているマークは大給松平家の家紋「蔦紋」だな

蔦紋の他に「一つ葵紋」などを用いていたんだ

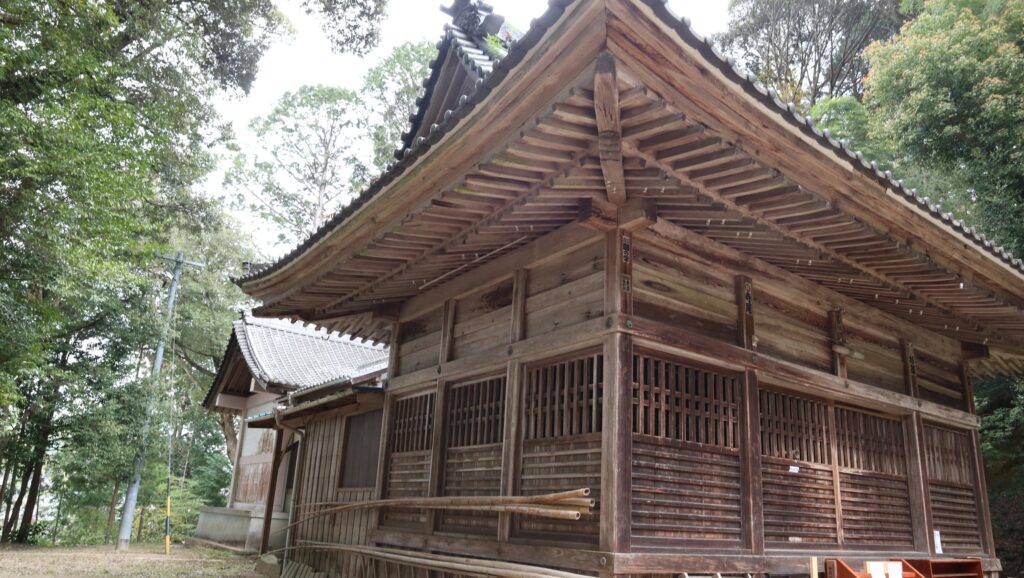

書院はもともと奥殿陣屋の書院でしたが、本拠地を田野口に移した後の明治9年(1876年)に桑原町の龍渓院に書院の一部を移築しました。

現在の書院は昭和60年(1985年)に龍渓院の庫裏として利用されていたものを奥殿陣屋に再移築し、整備したものです。

平成18年(2006年)には宮崎あおい主演のNHK連続テレビ小説「純情きらり」のロケ地として利用されました。

【書院】の基本情報

| 住所 | 〒444-2108 愛知県岡崎市奥殿町雑谷下10 |

| 所在施設 | 奥殿陣屋 |

| 営業時間 | 9:30〜16:30(L.O16:00) |

| 定休日 | 月曜日(祝日時は翌日)年末年始 |

| 料金 | 建物内の参観無料 |

| 売店支払方法 | 現金 クレジットカード |

| アクセス・駐車場 | 【バス】 ◇JR岡崎駅よりバス「奥殿陣屋行き」乗車(60分) →「奥殿陣屋」下車すぐ ◇名鉄東岡崎駅よりバス「奥殿陣屋行き」乗車(35分) →「奥殿陣屋」下車すぐ |

| 【車】 ◇東名高速道路「岡崎I.C.」より県道26号岡崎環状線経由で15km ◇伊勢湾岸自動車道「豊田東I.C.」より国道248号線経由で5km | |

| 【駐車場】 無料(115台) | |

| 関連サイト | 愛知県岡崎市公式観光サイト「奥殿陣屋・書院」 |

※お出かけ前に最新の情報をご確認ください。

【書院】の外・内観と中の様子

書院の外観です。

目の前の「蓬莱の庭」と合わせて、見事な景観を作り上げています。

書院は自由参観です。

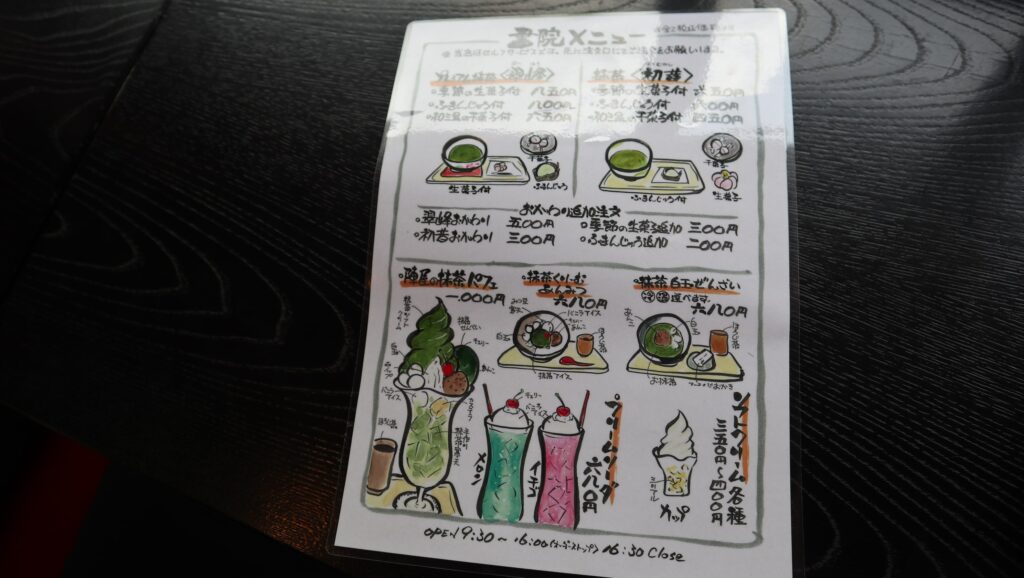

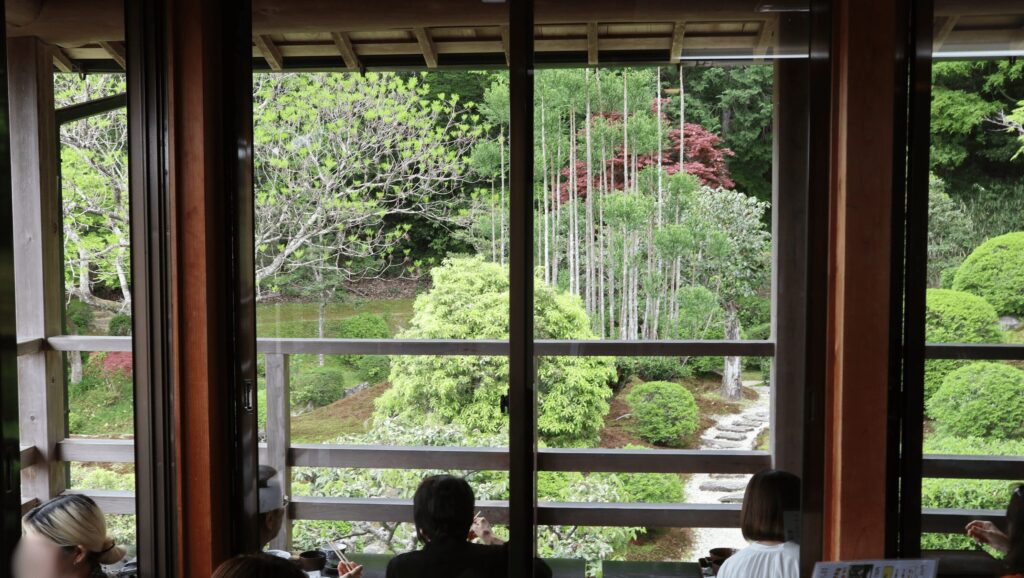

こちらの書院では「蓬莱の庭」に面した縁側の席で、本格的な庭を眺めながら軽食が楽しめます。

書院の売店と軽食メニュー

書院の売店では和風なお菓子から駄菓子、地元の工芸品などを多数取り揃えています。

奥殿陣屋に関する資料が購入できるほか、東海オンエアのデザインマンホールカードの配布を行っています。

- マンホールカードとは?

-

下水道事業PRのため、日本各地のマンホール蓋の図柄とその由来を紹介するコレクションカードです。

下水道広報プラットホーム(GKP)と自治体が共同製作しています。

令和6年(2024年)4月2日からオンエアバードのデザインマンホールが、奥殿陣屋書院に移動してきました。

東海オンエアのデザインマンホール。

- プレミアム抹茶(650円~)

- お抹茶・生菓子付(650円)

- お抹茶・麩まんじゅう付(600円)

- 陣屋まっちゃパフェ(1,000円)

- 抹茶白玉ぜんざい(680円)

- ソフトクリーム(350~400円)

- クリームソーダ(680円~)など

書院の軽食メニューは抹茶・パフェ・ソフトクリームやぜんざいなど。

奥殿藩は裏千家第十一世玄々斎宗室の出身地で抹茶と深い縁から、書院では抹茶を中心とした飲料を提供しています。

軽食はセルフサービスだから、席を確保してから売店窓口で商品を注文しようね!

おすすめは陣屋抹茶パフェ(1,000円)。

暖かいほうじ茶が付いてきます。

抹茶のほろ苦さと甘いアイスクリームの掛け合わせ、そしてもっちもちの白玉。

もはや勝利は約束されているっ…!

まーたそんな贅沢して

抹茶を飲みたい人は、甘味+お抹茶のセット注文ができるみたいだな

実際に【書院】を訪れた様子をご紹介!

内装は箪笥や大皿といった種々の調度品から、甲冑や槍が飾られ見ごたえ満点。

思わず室内をウロウロ。

「室内、展示品含め写真撮影ご自由にどうぞ~」という店員さんのお言葉に甘えて、バンバン写真とっちゃいましたっ

※写真撮影の際は、周囲の方の迷惑にならないようにしましょうね!

太い梁や柱が建物の歴史を感じさせます。

筆者が訪れた12:00過ぎごろは、時間が早かったからかお客さんは4,5人程度。

地元のマダム2人が話しに花を咲かせていて、地元の人たちの憩いの場という感じです。

散り際の桜の花びらが庭園に降り注いでいて、まさしく「風流」の二文字がピッタリ。

俗世を離れてのんびり過ごせる、特別な空間がそこにはありました。

完全な個室はありませんが家族や友人でゆっくりできるスペースがありますので、ついつい長居しまいそうですね。

俗世を離れてのんびりしたいそこの貴方、書院は本当にオススメです。

建物の見学だけでもいいですが、風情たっぷりのお庭と歴史ある建物の中で、プチ贅沢なひと時を過ごしてみはいかが?

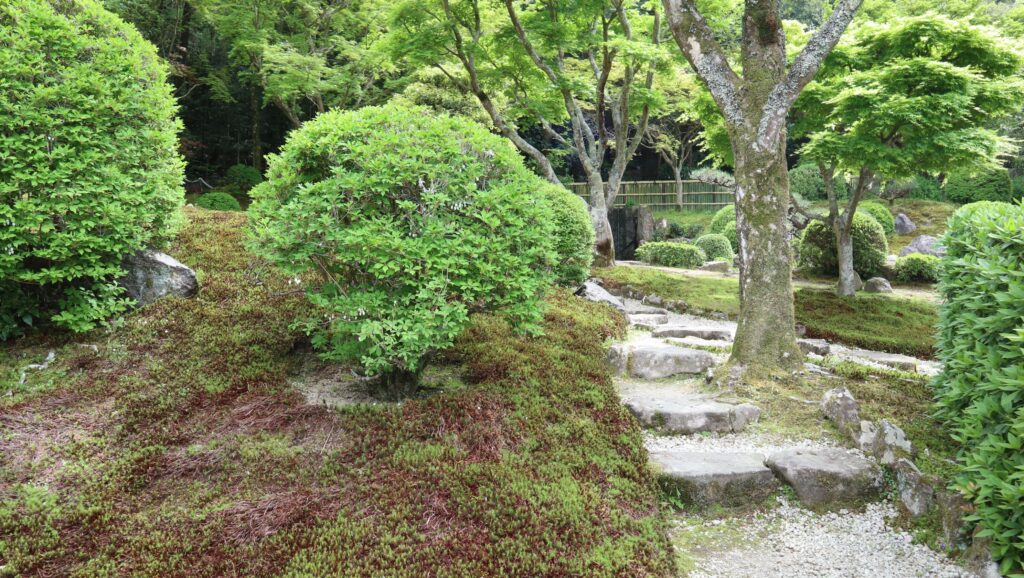

京都風の日本庭園【蓬莱の庭】

奥殿陣屋の景観をグッと引き立てているのが、書院の本庭「蓬莱の庭」です。

岡崎市内でも珍しい京都風の日本庭園で、古図にある池庭をモデルに江戸初期の作風を活かした日本庭園として復元されました。

築山全体が地産の杉苔で覆われていて、「京都にも例を見ない」と言われるほどの美しさを醸し出しています。

春のツツジ、夏の新緑、秋の紅葉、雪景色の日本庭園と、四季を通じた景観が楽しめるんです。

中でも紅葉は奥殿陣屋の名物になっているんだ

私が訪れた時は桜の散り際だったよ

風になびいた花びらが庭園にハラハラ舞っていて、本当にキレイだったなぁ

庭園内は自由に散策できるので、景色を間近に楽しめますよ。

撮影のベストポジションを見つけてみましょう!

池は2段式で上段の池には石橋が掛かっています。

池の鯉にはエサをあげられます。

人影を認めるとすさまじい団結力でエサをねだってくるので、圧に負けた方は書院でエサを購入しましょう。(筆者は圧に勝ちました)。

この景観を納めるべく、本格的な一眼レフカメラで撮影している人が多くいました。

かく言う筆者もミラーレス一眼片手に夢中でパシャパシャ。

写真初心者の超ド下手人間でもそれなりに映える写真が撮れたでしょ(ドヤァ

はいはい、よかったね

それにしても庭園の写真だけで100枚って撮りすぎじゃない?

西三河随一の壮大な墓塔【歴代藩主の廟所】

奥殿陣屋の南、村積山の斜面に初代真次から代々の藩主や奥方を祀る壮大な墓塔が立ち並んでいます。

初代真次が義父・鈴木乗域と真次の母・興正院のお墓を建てたことに始まり、以後第八代藩主乗尹と第十一代藩主乗謨を除く歴代藩主のお墓が次々と建てられました。

嵯峨野を連想する竹林と共に、「西三河随一」と言われています。

墓地のほぼ中央部には、「若くして亡くなった第五代藩主盈乗の墓提を弔うために母堂が寄進した」と言われる地蔵坐仏が安置されています。

以前の墓地は斜面に墓石や台石が散乱して、荒廃してしまっていたんだって

昭和59年に有志の浄財金によって再建整備されたんだ

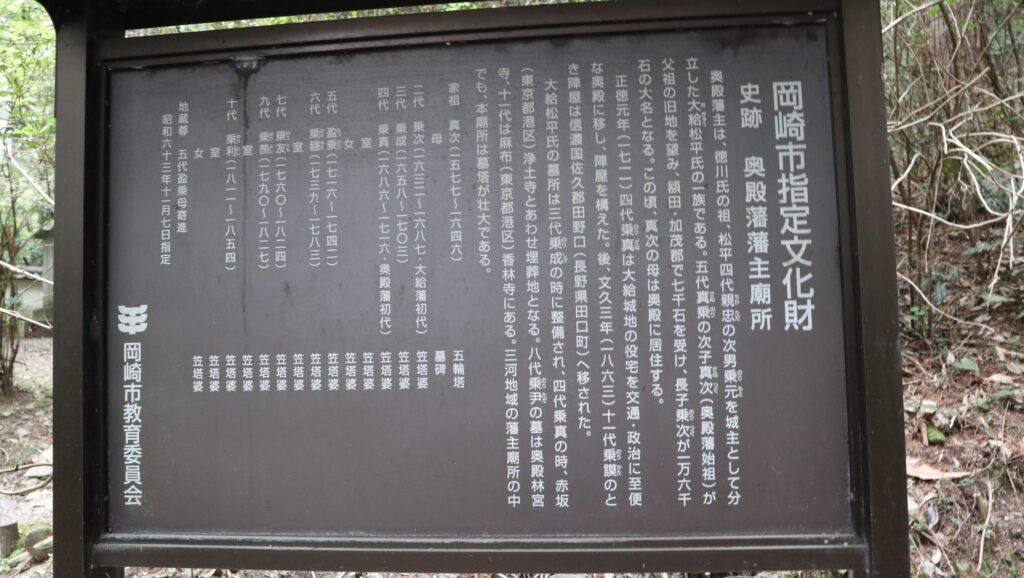

昭和63年(1988年)に岡崎市指定文化財に登録されました。(参考:岡崎市公式サイト「市指定:史跡、奥殿藩藩主廟所」)

年1回地元の保存会による廟所法要が行われています。

ちなみに廟所とはお墓を指す言葉ですが、奥殿陣屋の廟所は霊をお祀りしているのみで墓所ではありません。

歴代藩主の廟所を一挙にご紹介!

現存する初代藩主から十代藩主までの廟所をご紹介します。

- 初代藩主・松平真次(まさつぐ)

-

初代藩主・松平真次

初代藩主・松平真次- 五輪塔

- 生没年:1577年~1646年

- 大給松平家五代正乗の二男

一口メモ

二代将軍徳川秀忠の家来として大阪の陣で活躍し、嘉永四年(1627年)大番頭に進むと加増されて3,000石になりました。

藩祖の地・大給を所望して認められ、奥殿をはじめとした地が奥殿松平家の封地となり、明治の廃藩置県まで続いていきます。

幕府役職:大番頭(7,000石)

- 二代藩主・松平乗次(のりつぐ)

-

二代藩主松平乗次

二代藩主松平乗次- 笠塔婆

- 生没年:1632年~1687年

- 大給藩初代

一口メモ

- 心温まる?大給藩のお家騒動

-

乗次の父・真次は子供に恵まれず、越後村上藩主内藤家の二男乗真を養子にします。

しかし間もなく実子の乗次が誕生し、相続争いを危惧した真次は亡くなる際に「乗次と乗真で家禄を折半しなさい」と遺言を残しました。

実子乗次は遺言通り、養子乗真と家禄を折半しようとしますが・・・

自分は養子だから受け取れぬ!

義兄乗真の愛情を受けてきたし、何より父親の遺言ゆえ・・・

乗次は家禄を受け取るよう勧めますが、乗真はこれを固辞。

それどころか乗真はとうとう「出家する」とまで言い出す騒ぎに発展してしまいます。

これを聞いた三代将軍徳川家光は、「本来ならば実子が家禄を全部受け取るべきところ、義理を重んじて辞退するとは誠感心なことだ」と大いに喜び、実子乗次に大給の地に4,000石を加えて宗家とし、養子乗真は足助で3,000石を受けさせて分家としました。

その後乗真は寛文9年(1669年)駿府城代に進み、駿河国(現・静岡県)に領地を替えられて5,000石となりました。

Q天和2年(1682年)に2,000石、貞享元年(1684年)に1万石を加増されて総合計1万6,000石の大名になります。

幕府役職:大阪定番(乗次以降1万6,000石)

- 三代藩主・松平乗成(のりしげ)

-

三代藩主・松平乗成

三代藩主・松平乗成- 笠塔婆

- 生没年:1658年~1703年

一口メモ

元禄6年(1693年)に摂津・河内にあった封地が常陸国に替えられましたが、翌年には再び大阪定番となり旧領に復します。

乗成は子に恵まれず、任地大阪で没する時大給藩初代藩主乗次の養女を妻に持つ800石の旗本本田正種の二男正宣を養嗣子としました。

幕府役職:大阪定番

- 四代藩主・松平乗真(のりまさ)

-

四代藩主・松平乗真

四代藩主・松平乗真- 笠塔婆

- 生没年:1686年~1716年

- 奥殿藩初代藩主

一口メモ

宝永元年(1704)4月、摂津・河内・丹波の3国1万2000石が信濃国佐久郡内25カ村に所替になりました。

以後、三州4,000石・信州1万2,000石の所領は、明治に至るまでの170年間変わることなく続いていくことになります。

大給陣屋が手狭になったため、正徳元年(1711年)大給から奥殿に陣屋替えを行い、奥殿藩が誕生しました。

幕府役職:車坂勤番・日比谷御門番・日光祭礼奉行

- 五代藩主・松平盈乗(みつのり)

-

五代藩主・松平盈乗

五代藩主・松平盈乗- 笠塔婆

- 生没年:1716年~1742年

一口メモ

盈乗が藩政を担った享保11年(1726年)ごろより藩財政は悪化していきます。

信濃領では享保8年(1723年)の千曲川大水害、三河領では元文元年(1736年)と5年(1740年)の矢作川水系の大水害、寛保元年の虫害、享保19年の両国領内での大飢饉により、財政改革は失敗してしまいました。

領内や家中に対して厳訳例と出精を命じます。

幕府役職:馬場先門番・竹橋門番・日光祭礼奉行

- 六代藩主・松平乗穏(のりやす)

-

六代藩主・松平乗穏

六代藩主・松平乗穏- 笠塔婆

- 生没年:1739年~1783年

一口メモ

元文4年(1739年)3月22日に江戸にて五代藩主盈乗の長男として出生し、寛保2年(1742年)に家督を継ぎました。

乗穏藩主時代には特に信濃領で、「寛保2年の千曲川大水害」「領内救助を名目とする家臣の扶持借上」「将軍御目見の際の200両盗難事件」「信濃領7カ村による宝暦4年の年貢減免百姓一揆」などの大きな事件が起きています。

幕府役職:日光祭礼奉行・大阪加番・二条城番

- 七代藩主・松平乗友(のりとも)

-

六代藩主・松平乗穏

六代藩主・松平乗穏- 笠塔婆

- 生没年:1760年~1824年

一口メモ

乗友は六代藩主乗穏の二男です。

長男の乗統が18歳で病死したことから、安永10年(1781年)に嫡子となり天明2年(1782年)に家督を継ぎました。

藩主就任中には天明3年(1783年)の浅間山噴火による信濃領の凶作、天保6年(1786年)の三河領での天明の大飢饉などを経験し、極難渋者を多く出します。

しかし天明期には三河・信濃両領で餓死者を出さなかったため、幕府より褒められました。

寛政3年(1791年)に隠居するも病弱な八代藩主乗尹の藩政を代行し、特に奥殿藩の化政期の腐敗政治にメスをいれました。

幕府役職:大阪加番

- 九代藩主・松平乗羨(のりよし)

-

九代藩主・松平乗羨

九代藩主・松平乗羨- 笠塔婆

- 生没年:1790年~1827年

- 永井尚志の義兄

一口メモ

乗友の二男として江戸で生まれ、寛政11年(1799年)6月に八代乗尹の養子になりました。

享和2年(1802年)12月に八代乗尹より家督を継ぎます。

隠居した実父・乗友や義弟・永井尚志の協力により、財政・藩政・軍事の諸改革を積極的に断行していきました。

幕府役職:日光祭礼奉行・大阪加番・二条城番・半蔵門番・竹橋門番

- 十代藩主・松平乗利(のりとし)

-

十代藩主・松平乗利

十代藩主・松平乗利- 笠塔婆

- 生没年:1811年~1854年

一口メモ

文武を積極的に家中に奨励し、奥殿陣屋内に藩校の基となる明徳館(安政2年に学問所と改称)や武芸道場を弘化2年に創設しました。

天保7年(1836年)9月に三河領で加茂・額田両郡の247町村で、1万3,000人あまりを動員した加茂一揆が起こり、領地が打毀しなどの被害を受けます。

当時の奥殿陣屋では藩兵を出兵させますが一揆勢力に対しては極手薄なため、陣屋側は一揆首謀者と和談し、一揆の要求を受け入れました。

幕府役職:日光祭礼奉行・大阪加番・田安・半蔵・和田倉・馬場先門番

厳粛な空気漂う村積山の中に立ち並ぶ数多くの廟所は圧巻です。

道中は足場が悪く斜面を歩くのは大変ですが、苦労を押してでも行く価値は十分!

連綿と受け継がれた奥殿藩を担ってきた藩主たちの歴史を肌で感じてみてください。

廟所周辺の見どころ【土塁】

陣屋の南と東(山側)には約200mに渡って土塁が築かれています。

陣屋の境界を示すと共に防備の役割を担っていました。

大雨の時には村積山を流れ下る多量の水から陣屋を守るのにも欠かせないものとなっていました。

廟所を訪れた際には、貴重な遺構にも是非目を向けてみてください。

藩主陣屋替え騒動の舞台になった【熊野神社】

熊野神社は村積神社と共に奥殿藩の尊崇を集めた神社です。

祭神は事解男命、速玉男命。

慶応元年に起きた「藩主陣屋替え騒動」では三河領の領民1,000名が熊野神社に集合するという、大事件の舞台になりました。

- 村積神社とは?

-

海抜258mの村積山山頂にある神社です。

奥殿藩の守護神として藩より燈明料(ろうそく代)5石8斗が、奥山田村年貢より除外されていました。

歴代藩主の供物や灯籠が寄進されています。

祭神は「大山衹命」「木花咲耶姫命」「大己貴命」の3柱です。

由緒創建は推古天皇時代までさかのぼります。

物部大連守屋の二男・真福が仁木荘(現・岡崎市仁木町)に移住し、村積山を眺め、山の神の大山衹命、木花咲耶姫命を勧請し祠を建てたのが初めと言い伝えられてます。

大正6年(1917年)9月28日に神饌幣帛料供進神社に指定されました。

神饌幣帛料供進神社とは、郷社・村社を対象に明治から終戦に至るまで勅令に基づき、県令をもって県知事から祈年祭、新嘗祭、例祭に神饌幣帛料を供進された神社のことです。(引用:岡崎まちものがたり「八坂神社神饌幣帛料供進神社指定の碑」)

山頂での神事が困難なため、山麓に下宮として社殿・拝殿・社務所などを建立して祭事が行われるようになりました。

その後、昭和10年(1935年)11月28日に郷社に昇格しています。

【熊野神社】の基本情報

| 住所 | 〒444-2108 愛知県岡崎市奥殿町西日影16−3 |

| 参拝時間 | 24時間参拝可能 |

| 御朱印 | なし |

【熊野神社】の現在の様子

奥殿陣屋の隣、道路に面して一の鳥居が建っています。

二の鳥居をくぐると社殿が鎮座しています。

奥殿陣屋内の賑わいとは裏腹に、人気のない熊野神社はひっそりとしていました。

境内の奥はウォーキングコースに繋がっていて奥殿陣屋に向かう道に続く参道です。

奥殿陣屋の「歴代藩主廟所」に出られますが、かなりの山道で通るのは苦労しそうです。

狛犬の台座には「昭和45年11月建」の文字が彫り込まれ、本殿改築造営に合わせて奉納されたもののようです。

こちらが熊野神社社殿です。

社殿の中に賽銭箱があり、すき間からお賽銭を入れる仕組みになっていました。

社殿の周囲に石碑がいくつが立っていましたが、残念ながら風化していて読めませんでした。

熊野神社は村社・熊野神社として下奥殿住民の氏神として崇敬を集めていました。

明治41年に奥殿神社へ合祀されますがその後も崇拝所として社殿等はそのまま保存され、祭も行われていました。

太平洋戦争終結直後の昭和20年末に、奥殿神社より分祀して元の社殿に奉斎し今日に至ります。

なお奥殿神社に合祀以前の創成年代、由緒などは明らかではありません。

昭和45年11月22日には本殿改築造営が行われました。

- 奥殿神社とは?

-

祭神は「伊邪那岐命」「伊邪那美命」「須佐之男命」「豊受姫命」の4柱です。

- 上奥殿の村社・田衹神社

- 無各社・稲荷社

- 中奥殿の村社・八坂神社

- 下奥殿の村社・熊野神社

の4社を昭和41年8月25日に中奥殿の現在地に社殿を建てて合祀し、村社・奥殿神社と改めました。

4社とも合祀前の創始年代や由緒などは明らかではありません。

昭和20年末、熊野神社は再び分祀されています。

参考文献:新編岩津町誌編集委員会 編『新編岩津町誌 本編』(岩津地区総代連絡協議会、1985年)/356コマ

藩主陣屋替え騒動

こんなに静かな熊野神社が「陣屋替え騒動」の舞台になったんだな

そもそも騒動ってなんで起きたんだろ?

騒動の発端は文久3年(1863年)に「奥殿(現・愛知県岡崎市)から田野口(現・長野県佐久市)へ陣屋の中枢を移転する」という話が持ち上がったことです。

移転理由としては、

- 参勤交代が緩和され頻繁に江戸へ行く必要が無くなった

- 奥殿より田野口の方が経済力、藩財政への資金調達面が有利

- 奥殿は京都と江戸を結ぶ東海道に近く、騒動が起こればすぐ大きな影響をうけることになる。

- 少しでも安全性の高い信州へ藩の中枢を移したい

といった、幕末の世情や藩の現状を考えた上の判断でした。

時の藩主・松平乗謨の名前で文久3年(1863年)11月6日に、領内へ正式に陣屋の中枢を移す旨が布告されます。

しかしこれに反発したのが三河領内の農民たちでした。

藩主・松平乗謨の意志に反し、三河領内ではすでに文久3年(1863年)7月~9月にかけて国替中止願を奥殿陣屋や江戸藩邸に提出していました。

じゃあ農民たちの願いを退けて陣屋替えを決定しちゃったんだね…

田野口へ移転が完了した後も陣屋の中枢を奥殿へ戻すように代官へ強く訴えていたんだ

「嘆願が不成功に終わったのは奥殿陣屋の代官に誠意が無いからだ」と判断した農民たちは、元治元年(1864年)7月1日の夕刻から5日まで抗議活動を続けます。

困った奥殿代官は農民の代表らを代官・伊予田良助と共に、当時江戸藩邸にいた藩主を訪ねさせて願書を提出しました。

願書を見た藩主・松平乗謨は事の成り行きを心配し、即座に藩の事情説明のため重臣を奥殿に派遣します。

しかし自分たちの願いが入れられないことに怒った農民たち。

とうとう慶応元年(1865年)4月18日に三河領全村が呼応して1,000名の領民が竹槍などを持ち、奥殿陣屋付近の熊野神社に集合する大騒動に発展してしまいました。

- 騒動が起きた本当の理由は?

-

農民の生活に直接関係のない藩主の陣屋替えに、このような激しい反対運動を起こした理由はハッキリしません。

過去に起きた一揆はいずれも「年貢減免に関するもの」や「物価高騰を引き金とする金持ちや商人に対する打毀し」など、農民の生活に深く関わる切実な願いが爆発したものでした。

考えられる3つの理由- 奥殿藩は藩財政困窮のため領民たちから借金をしていた

- 藩主を慕う領民の素朴な願い

- 奥殿藩の首席代官・伊予田邦介に対する不満

幕末に奥殿藩は藩財政の困窮から多額の借財を背負い込み、領民から借り入れをしていました。

借主の藩が逃げ出して回収不能になると思ったのか、それとも藩主を慕う領民の素朴な願いだったのでしょうか…。

領民を怒らせた要因の1つに、奥殿藩の首席代官・伊予田邦介に対する不満があったんだよ

伊予田邦介は信州代官時代、信州領内の殖産興業に手腕を奮い、藩主に認められ奥殿藩の首席代官に抜擢されます。

その方法を三河領の三州でも強要して成果を上げていましたが、保守的な農民の中には生活の変化を嫌う者もいました。

さらに三州領民には本願寺派が多く、年に一度本山への参拝を例としていましたが、伊予田邦介はこれを喜ばず、本山参拝者から1人100文を取り立てていたのです。

これらの不満が積み重なり、領民のエネルギーを倍増させていました。

首席代官・伊予田邦介は領民願意のとりなしのため、伊予田芳助と共に江戸藩邸にいました。

次席代官の中山善之進は病床に伏しており外出できません。

残る代官・海保忠典が岡崎兵の援護下、決死の覚悟で熊野神社へ乗り込み、大庄屋以下の領民代表へ説得を試み暴動は収束に向かいました。

完全に爆発する前に事態を鎮静化できたんだね、良かった~

海保忠典の説得が無ければ、騒動はもっと大変なことになってたかもしれないな

その後、この陣屋替え騒動の処罰は領民に軽く、逆に奥殿陣屋の首席代官・伊予田邦介と次席代官・中山善之進が謹慎を命じられる結果となりました。

現在の熊野神社は静寂に包まれ、過去の大騒動をひっそりと伝えています。

奥殿陣屋とセットで巡れば、奥殿藩の歴史をより身近に感じられますよ。

【金鳳亭】で楽しむ四季折々の景色と食事

奥殿陣屋を「味覚」で楽しんでみませんか?

そんな方におすすめなのがお食事処「金鳳亭」です。

四季折々の景色や「蓬莱の庭」を一望しながら季節ごとの食事が楽しめます。

- 春の竹の子ご飯

- 夏の笹ずし

- 秋の松茸ご飯

- 冬の五目釜めし

- 初春の岡崎おうはんの味ごはん

なかでも注目したいのが数量限定で先着順、予約不可の「限定特別メニュー」!

並んででも食べたいと観光客はもちろん、地元の方にも大人気なんです。

【金鳳亭】の基本情報

| 住所 | 〒444-2108 愛知県岡崎市奥殿町雑谷下10 |

| 所在施設 | 奥殿陣屋 |

| 営業時間 | 11:00~14:30 |

| 定休日 | 月曜日(祝日時は翌日)・年末年始 |

| 支払い方法 | 現金のみ |

| 主な商品 | 【特別メニュー】 ◇春・竹の子ごはん(4月中旬~6月末) ◇夏・笹ずし(7月初旬~9月上旬) ◇秋・松茸ごはん(9月中旬~12月上旬) ◇冬・五目釜めし(12月中旬~2月末) ◇初春・岡崎おうはんの味ごはん(3月初旬~4月上旬)など |

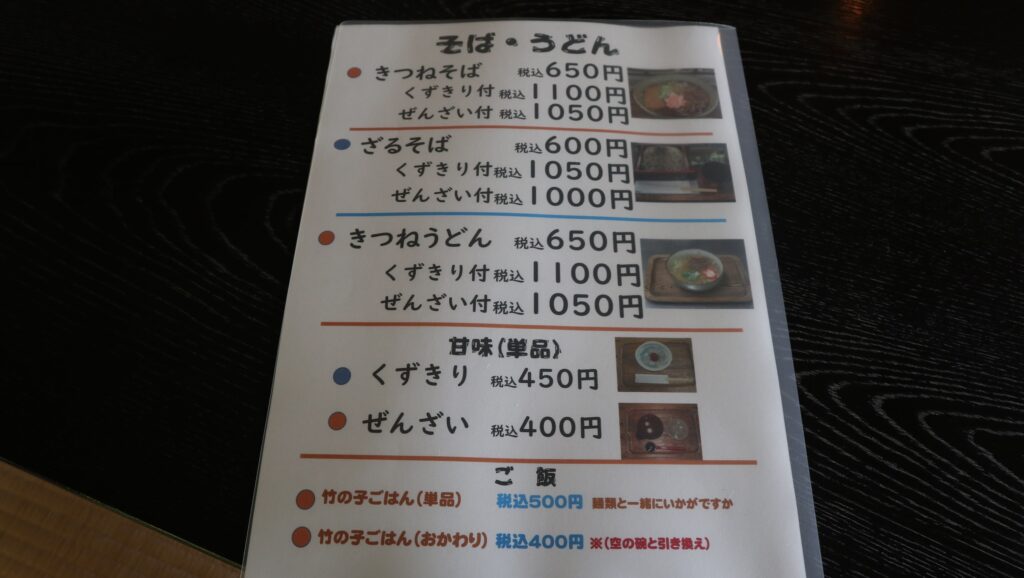

| 【グランドメニュー】 ◇ざるそば(冷) ◇きつねうどん(温) ◇きつねそば(温)など | |

| アクセス・駐車場 | 【バス】 ◇JR岡崎駅よりバス「奥殿陣屋行き」乗車(60分) →「奥殿陣屋」下車すぐ ◇名鉄東岡崎駅よりバス「奥殿陣屋行き」乗車(35分) →「奥殿陣屋」下車すぐ |

| 【車】 ◇東名高速道路「岡崎I.C.」より県道26号岡崎環状線経由で15km ◇伊勢湾岸自動車道「豊田東I.C.」より国道248号線経由で5km | |

| 【駐車場】 無料(115台) | |

| 関連サイト | 愛知県岡崎市公式観光サイト・奥殿陣屋「金鳳亭」 |

| 愛知県岡崎市公式観光サイト・奥殿陣屋 「金鳳亭の季節の食事メニューを紹介!」 |

※お出かけ前に最新の情報をご確認ください。

【金鳳亭】の外観・内観、お店の雰囲気

金鳳亭の入口はまるで割烹料理屋のような落ち着いた佇まいです。

古図を基に江戸初期の風格を活かして平成3年(1991年)に復元されたお食事処とあって、「蓬莱の庭」に見事に溶け込み奥殿陣屋の景観をグッと引き立てています。

靴を脱いで小上がりをあがると、室内は畳敷きで椅子席と座敷席が設けられていました。

外観以上に中は広く、ほとんどガラス張りなのでとっても開放的です。

外のベランダにはぐるりと席がめぐり、「蓬莱の庭」の美しい新緑を目の前に食事がいただけます。

ベランダ席はもちろん、部屋の中からも景色を楽しめるのが金鳳亭の魅力!

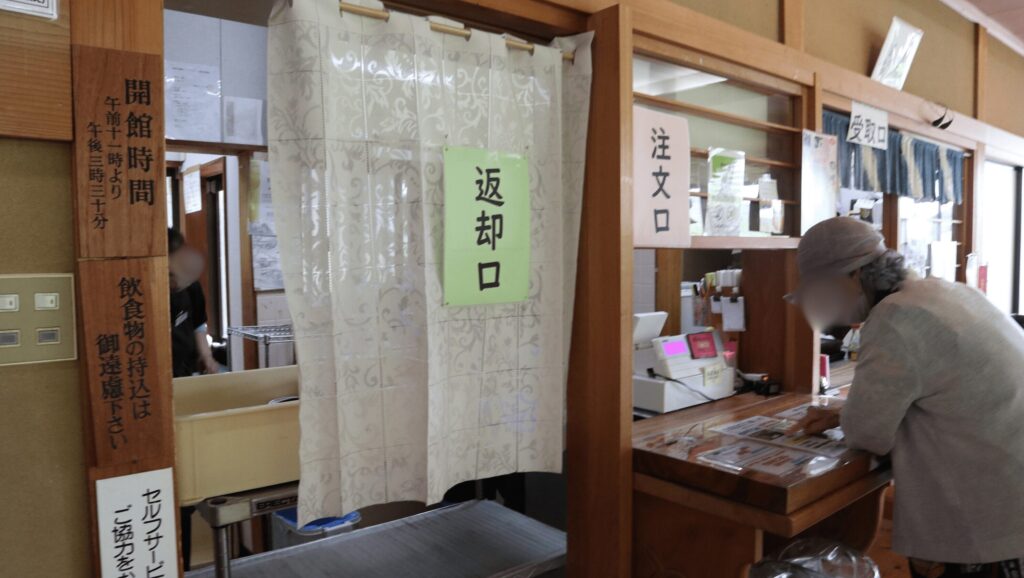

金鳳亭は「セルフサービス」での料理提供です。

窓口兼厨房には3,4人ほどの店員さんがいますが、料理注文から受け取りまで全てお客さん自らが行います。

- 開店後から料理受け取りまでの流れ(写真付き)

-

ショッピングモールのフードコートと同じ要領だよ!

整理券を渡される

整理券を渡される開店直後に入店する際、番号のついた呼び出しベル(ワンタッチコール)が手渡されます。

筆者は6番目に入店。 席の確保と注文・支払い

窓口で商品注文・支払いをする様子。 席を確保しつつ呼び出しベルが鳴ったら注文口へ向かい料理を注文しましょう。

支払いはこの時点で行います。

現金のみの対応なので注意です!

料理の受け取り支払い後、再度呼び出しベルが渡され、音が鳴ったら受取口へ料理を受け取りに行きます。

食器返却

返却口に食器を返却します。

窓口付近にはお茶や水が並んでいます。

子ども用の食器類も豊富に用意されているので、子供連れでも安心して食事を楽しめる配慮がうれしいですね。

客層は家族連れからカップル、単身者など様々で年齢層もお年寄りから若者までと幅広いです。

開店直後から多くの人が来店し、観光客はもちろん地元の方も気軽に利用している印象でした。

そんな金鳳亭のお店の雰囲気は地元民が気軽に立ち寄る定食屋みたいな感覚です。

あちこちで会話を楽しむ声が聞こえ和やかな雰囲気で、ゆったりとくつろぎながら食事をいただけますよ。

【金鳳亭】のメニュー

金鳳亭は季節ごとに料理のラインナップが変わり、四季折々の味覚を存分に堪能できるのが魅力!

特におすすめしたいのがお得な価格でいただける「特別メニュー」です。

毎日10食程度の数量限定で、先着順かつ予約不可となっています。

私が行った時、開店1時間後には特別メニューが売り切れていたよ!

狙うなら開店前に並ぶのがオススメだな

筆者が訪れた4月末時点でいただける春限定メニューをご紹介します。

- 竹の子弁当(税込1,700円)

限定20食(先着順・予約不可)

4月中旬~5月末まで - 竹の子ご飯(税込1,300円)

4月中旬~6月末まで - 食後セット(上記金額+300円)

くず切り

ぜんざい

抹茶・干菓子付き(書院で提供)

4月中旬ごろから提供が始まる春限定メニューの中で、特別メニューは「竹の子弁当」です。

限定20食なので正しく早い者勝ちですよ!

季節ごとの限定メニューは奥殿陣屋公式サイトで随時発信されているので、訪れる前にチェックしてみてくださいね。

- きつねそば(税込650円)

- ざるそば(税込600円)

- きつねうどん(税込650円)

- くず切り(税込450円)

- ざんざい(税込400円)

その他常時取り扱っている料理としては、うどん・そばの麺類と単品で甘味がいただけます。

実際に【金鳳亭】を訪れた様子をご紹介!

筆者は4月下旬の火曜日、10:55頃に来訪しました。

11:00の開店前でしたがすでに5組のお客さんが店前に並んでおり、慌てて列に加わることに。

待っている間に地元の方にお話を聞くと、「それでも今日は並んでいる人が少ない方」とのこと。

これは間違いなく「特別メニュー」狙いだな…と確信。

開店時間の11:00ジャストに入店が開始され、席を確保してから窓口にて注文と支払いを済ませます。

料理の提供時間は10分とスムーズでした。

狙っていた春の特別メニュー「竹の子弁当」(税込1,700円)を注文しました。

「竹の子ごはん」に「竹の子の刺身」や「竹の子の煮物」などなど、竹の子をこれでもか!と贅沢に使った竹の子尽くしのメニューです。

ごはんにも竹の子がたっぷり

これで1,700円はお得すぎる!

木々の爽やかな香りと共に竹の子ごはんをパクリと頬張れば、春を存分に満喫できますよ。

新緑が萌える庭園を眺めつつ池の水音をBGMにいただく料理は、心もお腹も十二分に満たしてくれることでしょう。

奥殿陣屋散策の腹ごしらえに、季節の味を存分に味わってみてください。

百花咲き乱れる園【花ぞの苑】

- 季節の花が好きな人

- 花々を眺めてホッと一息つきたい人

- 華やかな写真を撮りたい人

にピッタリなのが、奥殿陣屋のすぐお隣の「花ぞの苑」です。

三代将軍・徳川信光が詠んだ、

「細川の岩間の苔も緑にて花その山に春風ぞ吹く」

の古歌にあるように、百花咲き乱れるの園の再現が進められています。

季節ごとに様々な花が咲き揃い、市民や観光客の目を楽しませているんです。

- 梅

- 4月初旬~ 春のチューリップ

- バラ(5月下旬~ 春バラ・11月頃~ 秋バラ)

- 10月中下旬~ 秋のコスモス

その他にも5月末のギガンジュームや3月下旬から楽しめるカタクリ、4月初旬からの水仙などなど目白押しです。

気候によって開花時期が変動しますので、詳しくは奥殿陣屋公式サイトでチェックしてから訪れることをオススメします。

【花ぞの苑】の基本情報

| 住所 | 〒444-2108 愛知県岡崎市奥殿町雑谷下10 |

| 所在施設 | 奥殿陣屋 |

| 営業時間 | 9:30〜16:30 |

| 定休日 | 月曜日(祝日時は翌日)年末年始 |

| 料金 | 入場無料 |

| アクセス・駐車場 | 【バス】 ◇JR岡崎駅よりバス「奥殿陣屋行き」乗車(60分) →「奥殿陣屋」下車すぐ ◇名鉄東岡崎駅よりバス「奥殿陣屋行き」乗車(35分) →「奥殿陣屋」下車すぐ |

| 【車】 ◇東名高速道路「岡崎I.C.」より県道26号岡崎環状線経由で15km ◇伊勢湾岸自動車道「豊田東I.C.」より国道248号線経由で5km | |

| 【駐車場】 無料(115台) | |

| 関連サイト | 愛知県岡崎市公式観光サイト「奥殿陣屋・花ぞの苑」 |

※お出かけ前に最新の情報をご確認ください。

実際に【花ぞの苑】を訪れた様子をご紹介!

筆者が現地を訪れたのは4月下旬の火曜日、13:00頃です。

カメラを持ちながら花ぞの苑を散策する観光客の姿がチラホラ。

5月からの見ごろを前にしたバラ園では、現在進行形で庭の手入れをしている様子が見られました。

実際に鑑賞できた主な花は、4月が見ごろのチューリップと藤です。

特にチューリップは陣屋周辺にも咲いていたのでよく目立ち、原色の赤・黄・白色に加え、可愛らしいピンク色が素敵でした。

SNS映えする1枚を撮影しちゃいましょう!

藤の花は見事な藤棚が形作られていました。

風に揺れる様が涼やかで、ホッと心の癒しを与えてくれます。

訪れた時は気が付かなかったのですが、バラ園の更に奥にチューリップが多く咲くエリアがあったようです。

時期的に行けばきれいなチューリップ畑が見られたのかも…。

訪れる方はエリアマップを確認してお見逃しのないようご注意を!

来訪が4月下旬と季節の変わり目だったからか、全体的に開花はもう少し先といった感じでした。

思った以上に広大な面積なので、時期が来れば様々な花を思う存分鑑賞できそうです。

奥殿陣屋散策のついでに、季節の花々を愛でつつ写真に納めてみてはいかがでしょうか。

合わせて巡りたい!【北欧風庭園】

「花ぞの苑」で花々の鑑賞を楽しむ際、セットで「北欧風庭園」にもぜひ足を延ばしてみてください。

岡崎市とウッデバラ市との姉妹都市提携50周年を記念し、スウェーデン・コロニーガーデン風の庭が作られています。

「みんなで育てるみんなの庭」をコンセプトに、奥殿陣屋で種から育てる庭づくりをしているボランティア活動クラブ「奥殿ガーデンクラブ」が手掛ける庭園です。(参考:愛知県岡崎市公式観光サイト『奥殿陣屋「奥殿ガーデンクラブ」』)

- ウッデバラ市ってどんな都市?

-

ウッデバラ市は北欧スウェーデン王国ヴェストラ・イェータランド県の中核都市です。

首都ストックホルムの西南西400キロ、スウェーデン第二の都市イエテボリから車で1時間の所に位置します。

美しいフィヨルドの入り江の奥に面した街で、都市環境整備や自然保護に力が入れられ、充実した社会保障と高い文化水準を誇っています。

- 姉妹都市「岡崎市とウッデバラ市」

-

かねてからスウェーデン王国の都市との姉妹都市提携を希望していた折、駐日スウェーデン大使館から岡崎市と同じく花崗岩の上に築かれたウッデバラ市を紹介されたのが縁となり、昭和43年(1968年)5月28日に姉妹都市提携の調印が行われました。

以降半世紀にわたり「提携10周年ごとの使節団交換」や「平成16年(2004年)に開始した中学生の相互訪問」など、多くの市民交流を生み出していきます。

姉妹都市50周年記念の平成30年(2018年)には、5月にアルフ・ビルベリウッデバラ市長をはじめとする使節団が岡崎市を訪問。

10月には内田康宏岡崎市長を始めとする使節団がウッデバラ市を中心にスウェーデン王国を訪問し、その他市民や学生らの交流イベントが催されました。

庭園には赤や黄色の小さな小屋が建ち、周辺に春から夏にかけて咲く多年草を中心に植えられていました。

おしゃれな景観が写真映えすること請け合いです!

庭園のあちこちに詳しい花の紹介が掲示されていますので、何が咲いているのか一目でわかります。

「あれは何の花かしら?」なんて見比べながら庭園散策を楽しめますよ。

北欧風のおしゃれなお庭で、ベストショットを狙ってみてくださいね。

まとめ

この記事では奥殿陣屋の「歴史」や「アクセス・見どころ」、「筆者が実際に訪れた様子」などをご紹介してきました。

- 資料展示室

- 書院

- 蓬莱の庭

- 歴代藩主の廟所

- 熊野神社

- 金鳳亭

- 花ぞの苑

奥殿藩の藩政時代の面影が偲べる奥殿陣屋は、永井尚之・松平乗謨ゆかりの地を巡りたい人にピッタリの史跡スポットです。

四季折々の景色の中で静かに眠る歴史と文化に触れるひと時は、他ではできない特別な経験となるでしょう。

ぜひ一度奥殿陣屋へ足を運んでみてください!