新選組の母体・浪士組結成の地【伝通院・処静院跡】|アクセスや見どころ、巡った感想も!

「新選組」と言えば、結成の地は京都のイメージが強い方も多いのではないでしょうか。

実は、彼らが京都に赴くきっかけになった「浪士組」という組織が、将軍のお膝元・江戸にある【伝通院・処静院】で結成されたのです。

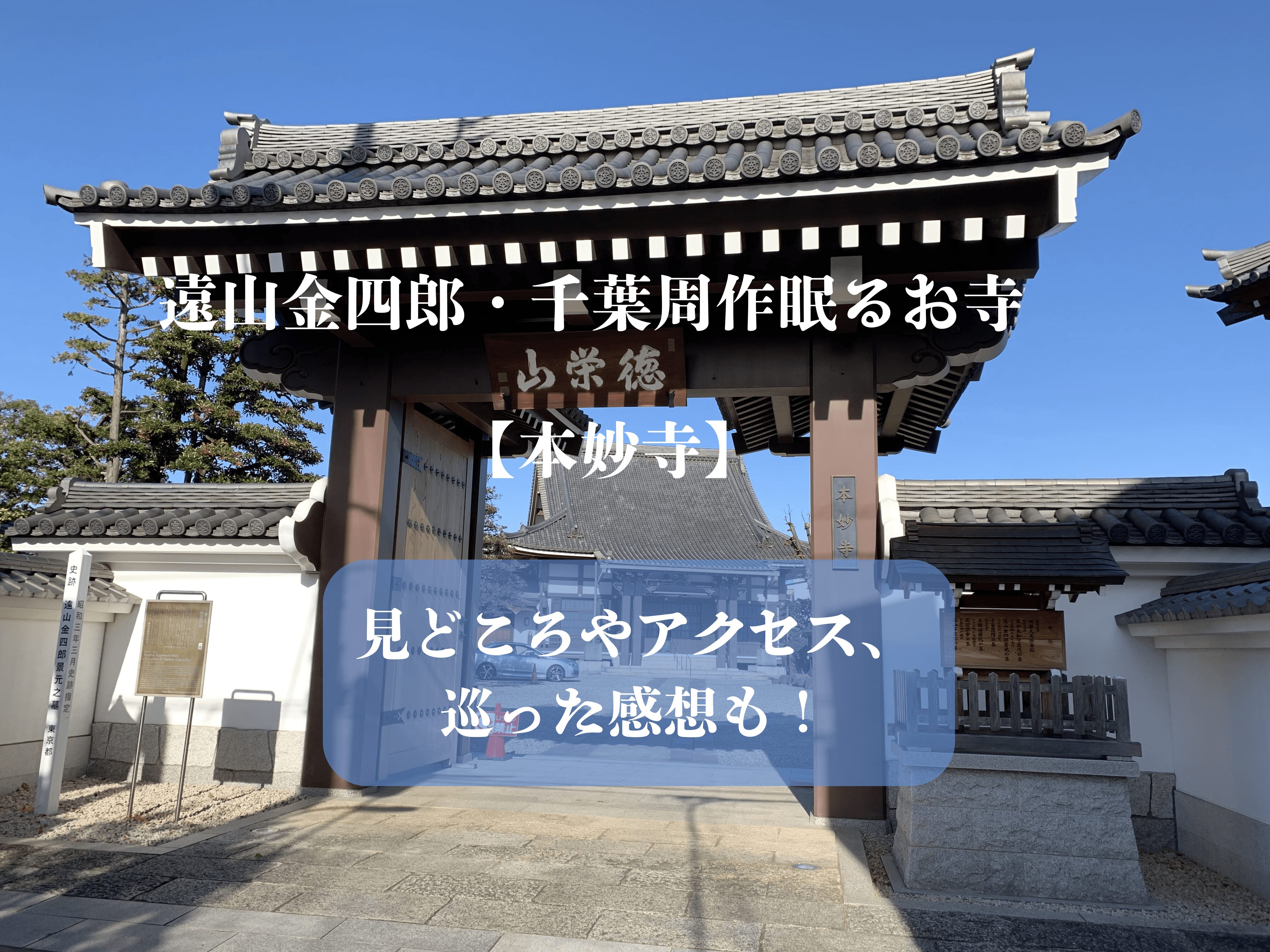

伝通院は「浪士組」結成の立役者である「清河八郎のお墓」を始め、徳川家ゆかりの墓所としても有名で、現在でも多くの参拝者や新選組ファンが訪れる人気の史跡スポット。

この記事では、

- 伝通院と処静院、浪士組の歴史

- 伝通院の見どころ

- 実際に巡った様子や感想

などを詳しく紹介していきます。

浪士組・・・ひいては新選組始まりの地とも呼べる伝通院・処静院跡で、彼らの熱い息吹を感じてみませんか?

【伝通院・処静院跡】とは?

伝通院の歴史

伝通院は応永22年〔1415〕浄土宗第七祖了誉が開山したお寺です。

当時は小石川極楽水(現在の小石川4丁目15番)の小さな草庵で、無量山寿経寺という名前で開創されました。

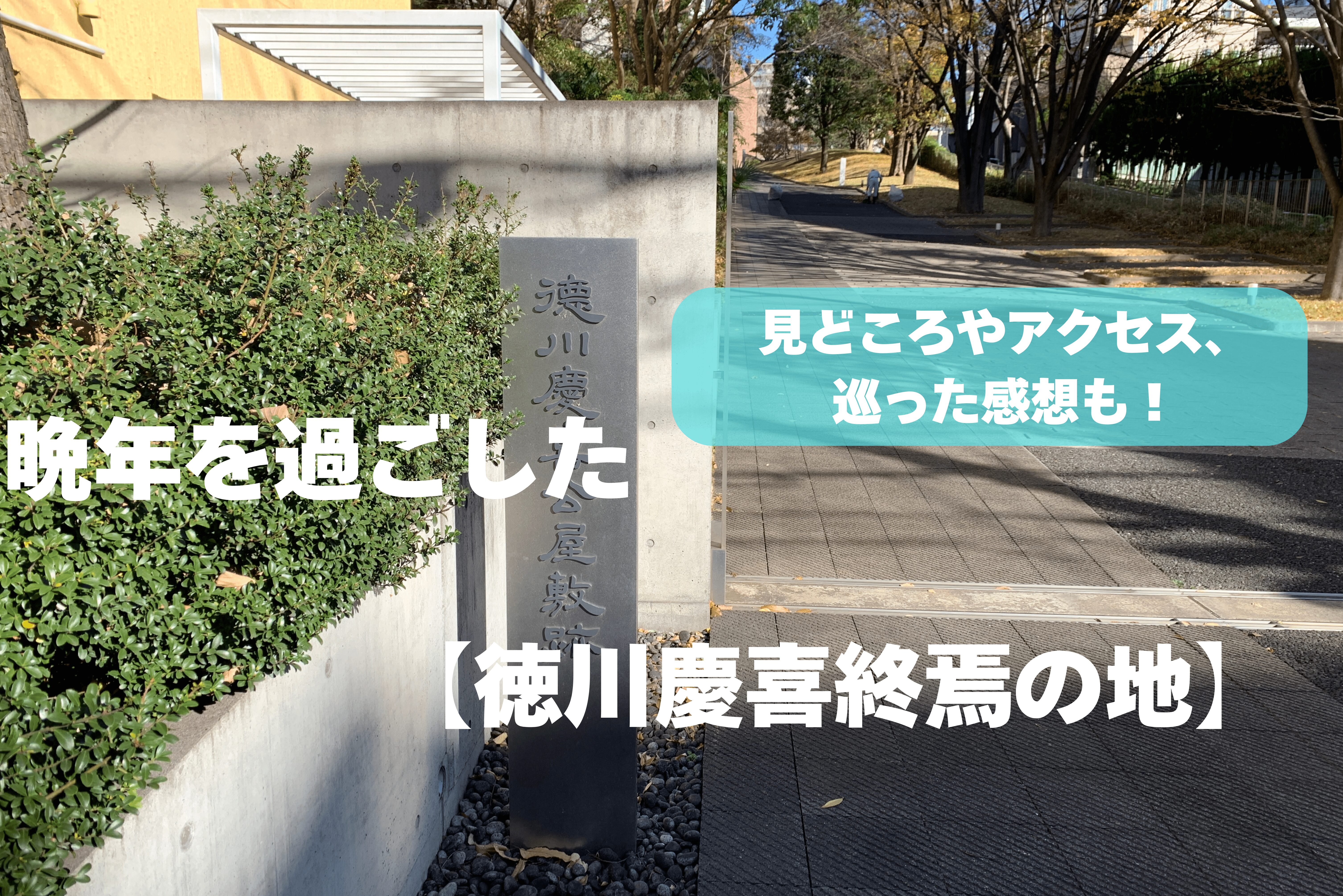

それから200年後の慶長7年〔1602〕8月29日、徳川慶喜公の生母・於大の方が75歳で伏見城にて逝去。その法名を「傳通院殿蓉誉光岳智香大禅定尼」と号し、この寿経寺を菩提寺としたことから「傳通院」と呼ばれるようになります。

正保4年〔1647〕には、家光の次男:亀松君が葬られ、以来徳川幕府の加護を受けて伽藍などが増築されていきました。

境内には徳川氏ゆかりの女性や子供(男児)が多く埋葬されており、将軍家の帰依が厚かったとされています。

伝通院はその歴史のなかで3度の大火にあい、第二次世界大戦の戦火で建造物はすべて焼失。

現在の山門や本堂などの建造物は、それ以後に再建されたものになります。

(参考:伝通院公式サイト「沿革・開山了誉上人」)

処静院と浪士組

処静院(しょじょういん)は、伝通院の境内にあった塔頭(小寺院)の1つです。

文久3年〔1863〕2月に行われた浪士組の会合や結成に使われました。

処静院の住職琳瑞(りんずい)が、浪士組結成に関与した清河八郎や山岡鉄舟らと親交があったことに起因します。

処静院はその後火災に遭い消失してしまい、廃寺となりました。

現在は処静院に建っていた石柱やその案内板、処静院跡地付近に解説板が設置されています。

そもそも、浪士組って何のために組織された集団なの?

大阪湾で外敵と戦うために組織された浪士集団だよ

【伝通院・処静院跡】の拝観時間・所在地・アクセスなどをまとめました。

※引用:無量山伝通院公式サイト「無量山伝通院」

※お出かけ前に最新の情報をご確認ください。

営業時間

| 営業時間 | 傳通院観音堂 総合案内所 9:30~16:30 |

| 定休日 | 無休 |

アクセス・地図

| 住所 | 〒112-0002 文京区小石川3-14-6 |

| アクセス | ・東京メトロ 丸ノ内線 後楽園駅より 徒歩10分 ・東京メトロ 南北線 後楽園駅より 徒歩10分 ・都営地下鉄 三田線 春日駅より 徒歩10分 ・都バス(錦糸町~大塚) 傳通院前より 徒歩1分 ・首都高速西神田出口 飯田橋安藤坂前 |

| 関連サイト | ・無量山伝通院公式サイト「無量山伝通院」 ・文京区公式サイト「傳通院」 |

※お出かけ前に最新の情報をご確認ください。

写真付き!後楽園から伝通院への行き方

参考までに、私が実際に歩いた後楽園駅から伝通院への行き方を載せておくね!

- 後楽園駅から伝通院への行き方

-

東京メトロ丸の内線「後楽園駅」(8番出口)から千川通りを北上、えんま通り商店街を歩いていきます。

えんま通り商店街のアーケードを抜けてすぐの道を左折すると、善光寺坂に入ります。

善光寺坂の途中には、伝通院の案内標識があるのでわかりやすいですよ。

緩やかな坂を上がると、伝通院の塔頭寺院・月参堂 緑受院 善光寺が目の前に。

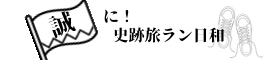

善光寺を通り過ぎて、キツくなる坂道をさらに上がって行くと左手に善光寺坂のムクノキ。

ここを過ぎればもう少し!

伝通院の駐車場と、山門が見えてきます。

名前に「坂」ってついているだけあって、けっこうキツイ坂道だよ

伝通院の境内はもちろん、その周辺にも見どころが沢山!

必見のおすすめポイントをご紹介します。

処静院跡の見どころ

浪士組が結成される舞台となる処静院跡は、伝通院の境内外にあります。

伝通院に訪れたら、まず周辺を散策して処静院跡の巡って行きましょう!

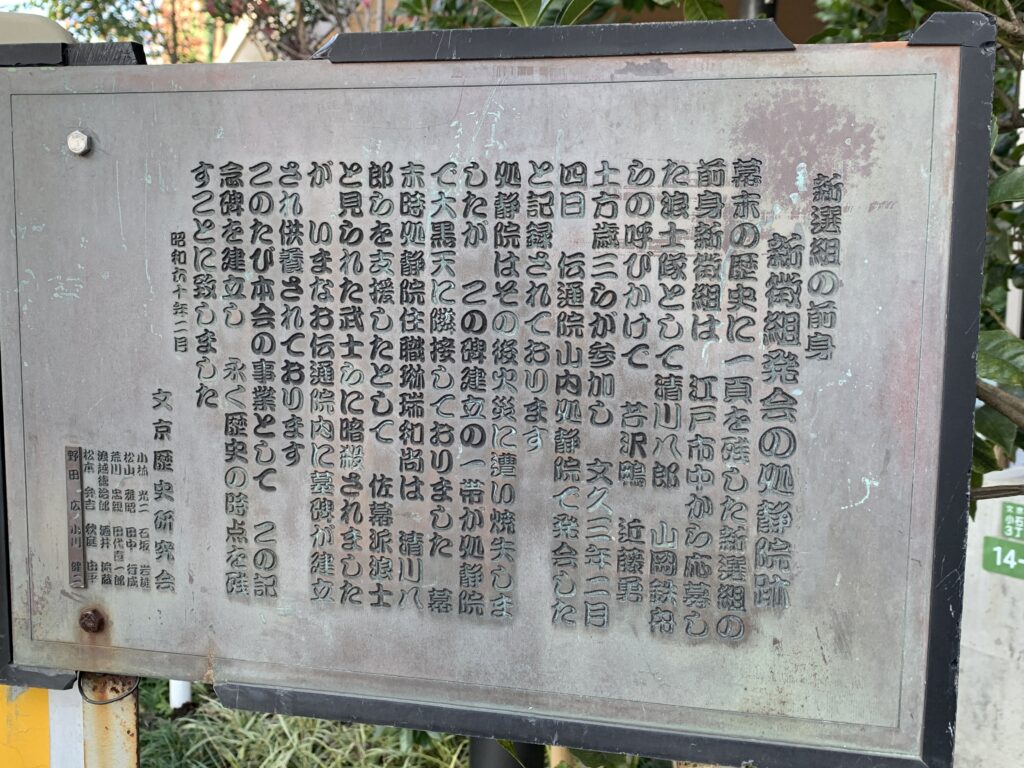

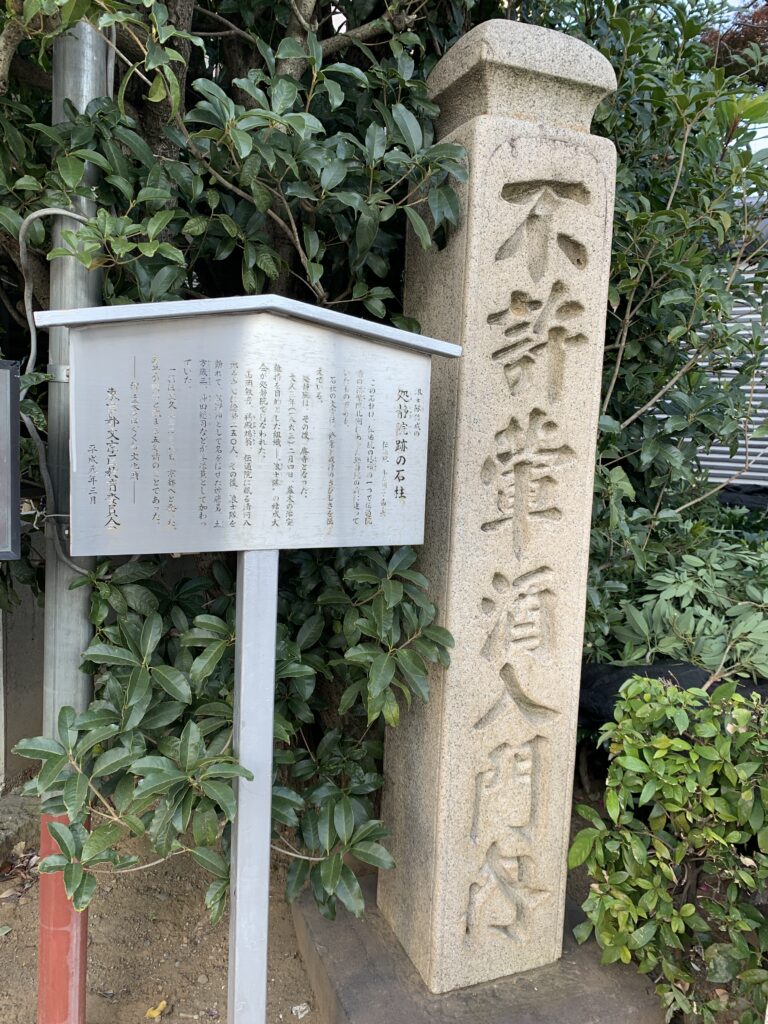

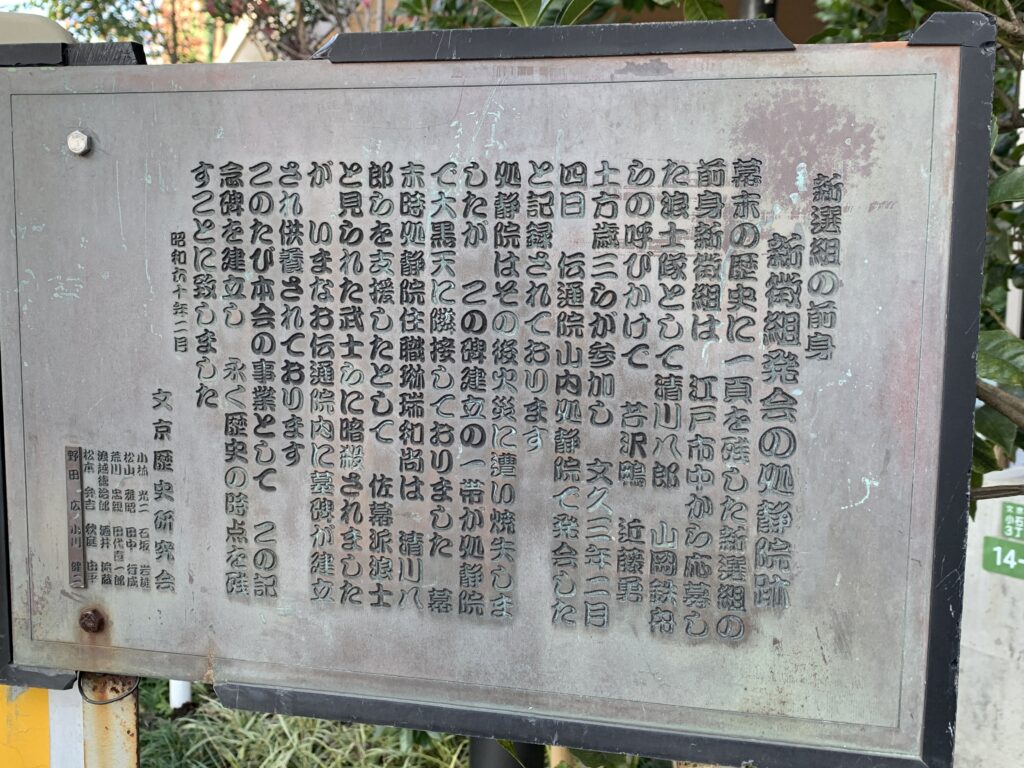

唯一残る、処静院の石柱

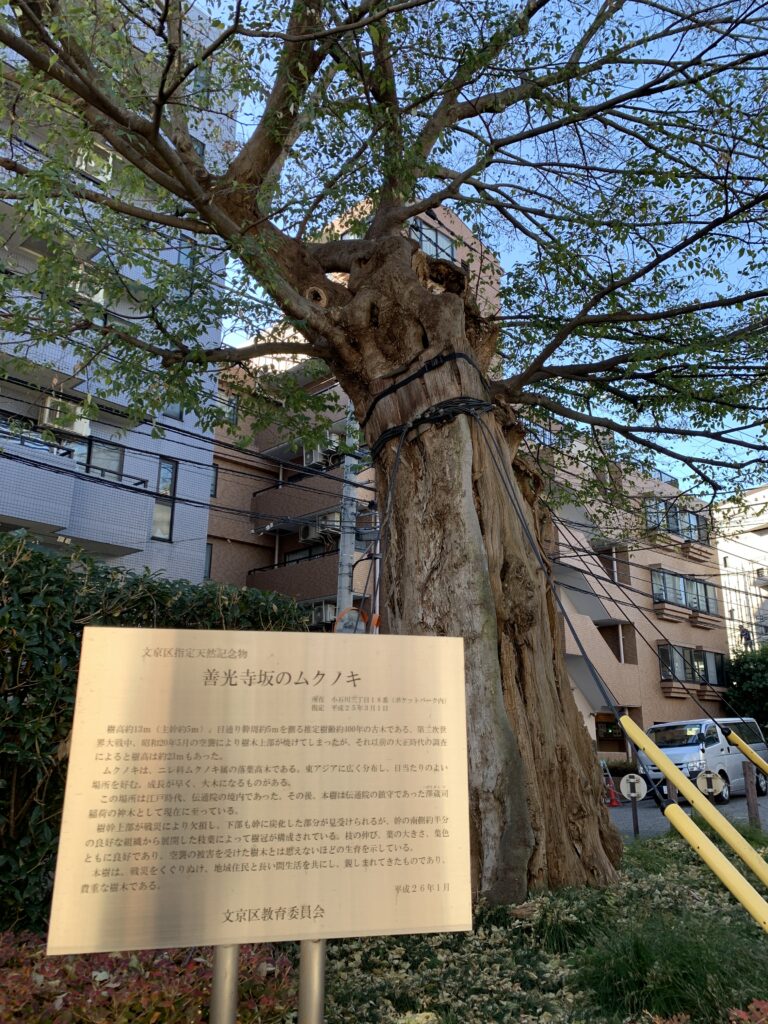

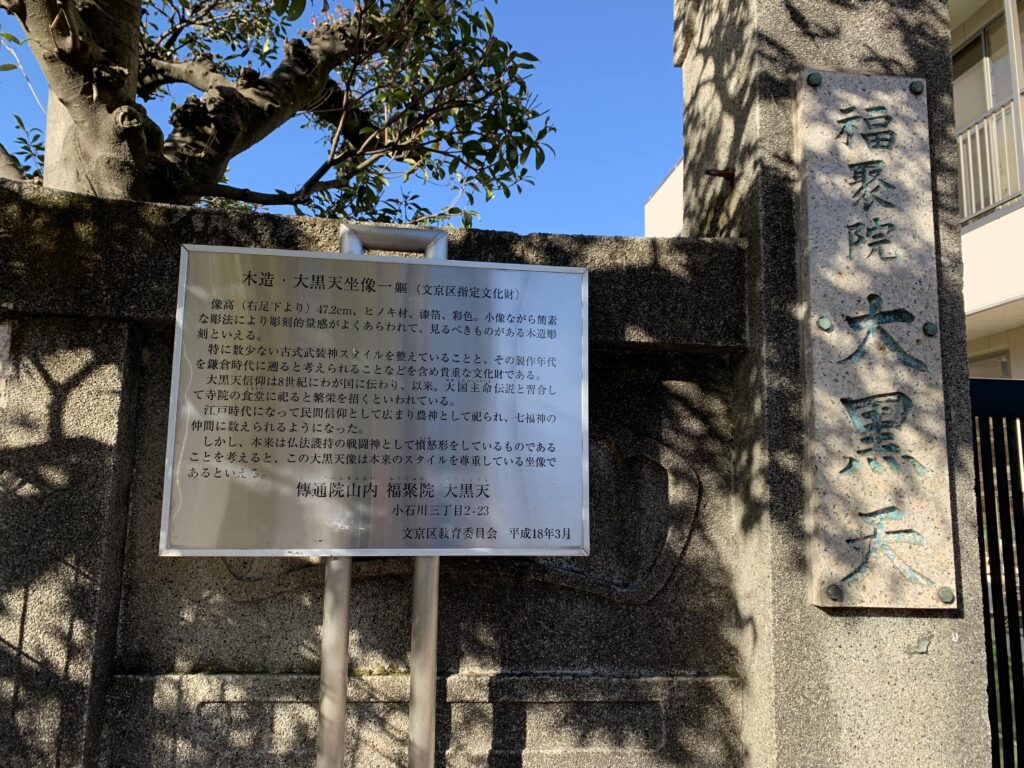

伝通院の山門横に立つこの石柱は、伝通院の塔頭の1つである福聚院北側にあった処静院前に建っていたもの。

石柱が立つこの一帯が処静院で福聚院大黒天に隣接していました。

刻まれている文字は『不許葷酒入門内(くんしゅもんないにはいるをゆるさず)』

多く禅宗の寺の門前に立つ結戒の一つで、臭気の強い野菜は他人を苦しめると共に自分の修業を妨げ、酒は心を乱すので、これを口にしたものは清浄な寺内に入ることを許さない、という意味です。

葷酒(くんしゅ)?聞きなれない言葉だね

仏教の戒律で禁止された五辛(ネギ・にら・にんにく・らっきょう・はじかみ)やお酒のことだよ

葷は広く鳥獣魚肉をも含むので、肉類の加わり、味が辛く、臭気のある戒律に禁じられた食物と酒の総称とも言えます。

石柱の横には、処静院住職琳瑞(りんずい)の解説板と浪士組・処静院に関する解説板も設置されています。

伝通院に訪れて、まず初めに浪士組と処静院の歴史に浸れるスポットです。

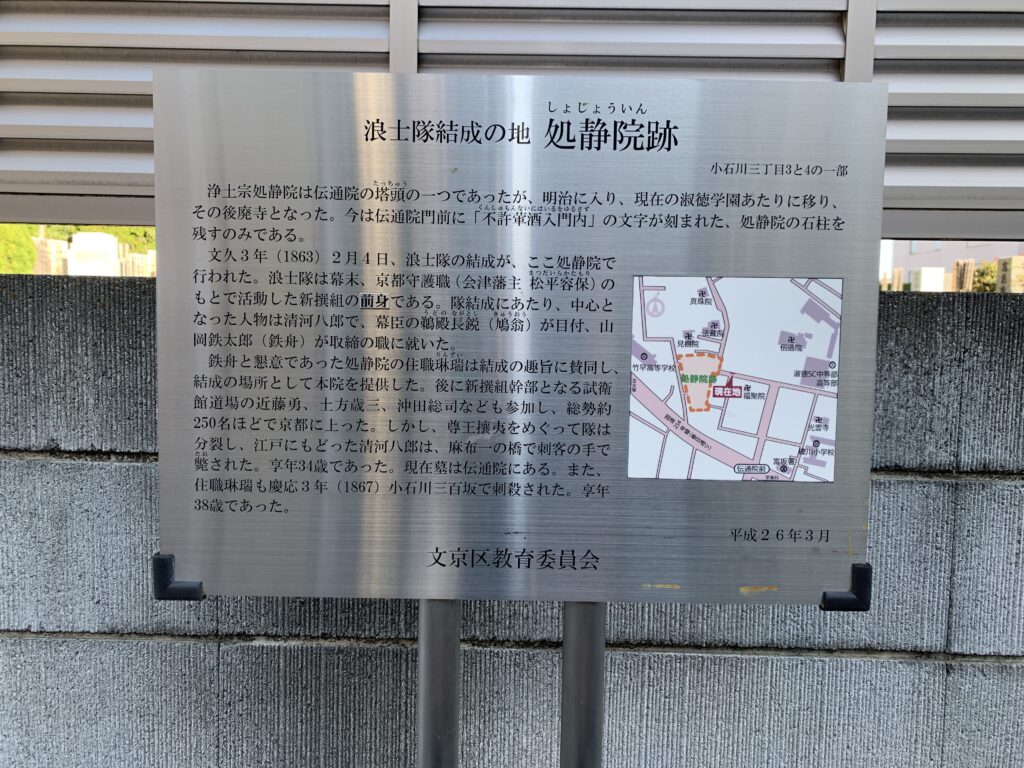

浪士隊結成の地 処静院跡

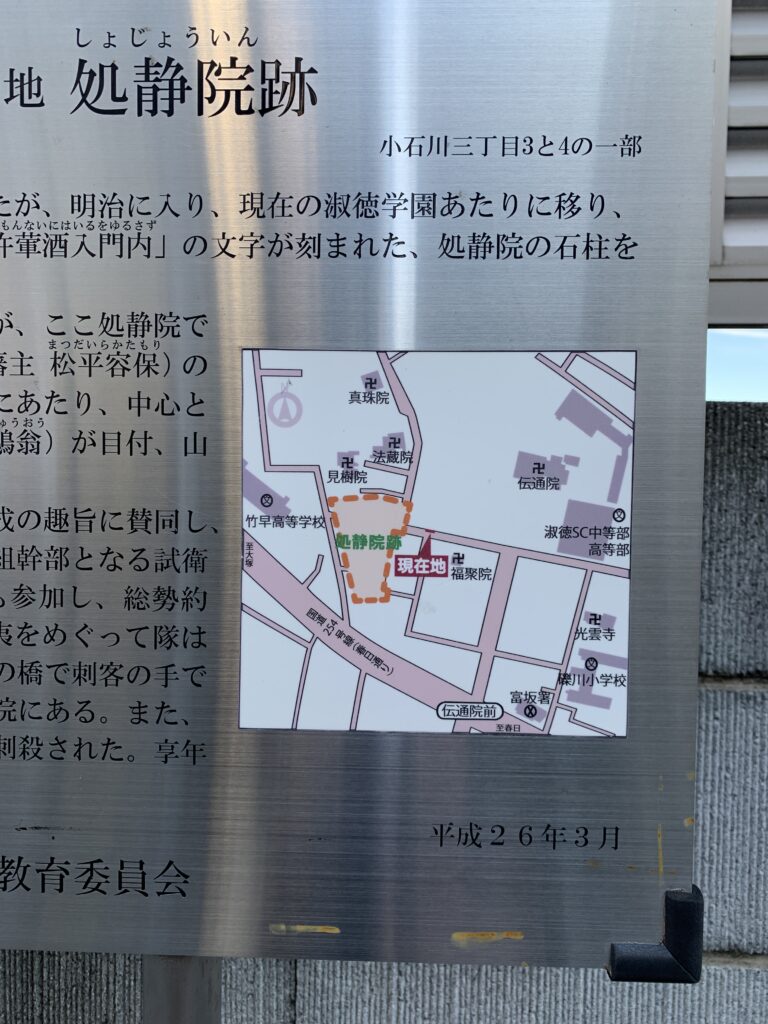

かつて処静院が建っていた場所近くには、『浪士隊結成の地処静院跡』の解説版が設置されています。

処静院の石柱がある場所から、正門向かって左側、お墓沿いに少し行ったところに設置されています。

かつて処静院があった場所が地図で分かりやすく示されています。

地図で改めてみると、周辺に寺院が沢山あるね

処静院跡地と現在の様子

解説版がある所からもう少し歩を進めると、住宅街が広がっています。

地図と見比べると、当時はここら辺一帯が処静院の土地だったんですね。

左/小石川周辺の古地図(都小石川繪圖 ([江戸切絵図]) 著者:戸松昌訓(出版者:金鱗堂尾張屋清七、1854年)/2コマ)と、右/現在の地図を並べてみました。古地図の中央丸が処静院。

右側の現在地図で見比べると、ちょうど赤丸の辺りがかつて処静院があった場所でしょうか。

伝通院の見どころ

伝通院の山門・境内

伝通院と言えば、この堂々たる山門も見どころの1つ。

正面から山門をしっかり写真に納めてから、山門をくぐって境内へ。

私が訪れたときは初冬だったけど、木々が紅葉していてとってもきれいだったよ!

秋の美しい景色を味わえる境内です。

山門の真正面にある本殿は昭和63年に建立された新本堂です。

旧本堂は第二次世界大戦で焼失した後、昭和24年に再建されました。

現在の新本堂が建立されるまで約30余年にわたり、檀信徒の信仰強化の道場としてその役割を果たします。

山門をくぐって左側には鐘楼堂。

ロープが張られていて入れなかったですが、時間によって鳴らしたりしてるのかしら?

ここは見逃せない!著名人の墓地

本堂の脇を抜けると、墓地が広がっています。

こちらには徳川家由縁のお墓はもちろん、浪士組結成に一石を投じた清河八郎のお墓や処静院の住職琳瑞のお墓をはじめ、歴史に名を残した沢山の人物たちのお墓があります。

新選組ゆかりの人物を中心に、ピックアップしてご紹介します。

清河八郎のお墓

墓所の奥側にある清河八郎のお墓。

墓石の前には清河八郎の来歴が記載された案内板が設置されています。

中央が清河八郎のお墓。左隣には妻:阿連(おれん)のお墓が並んでいます。

清河八郎の最期

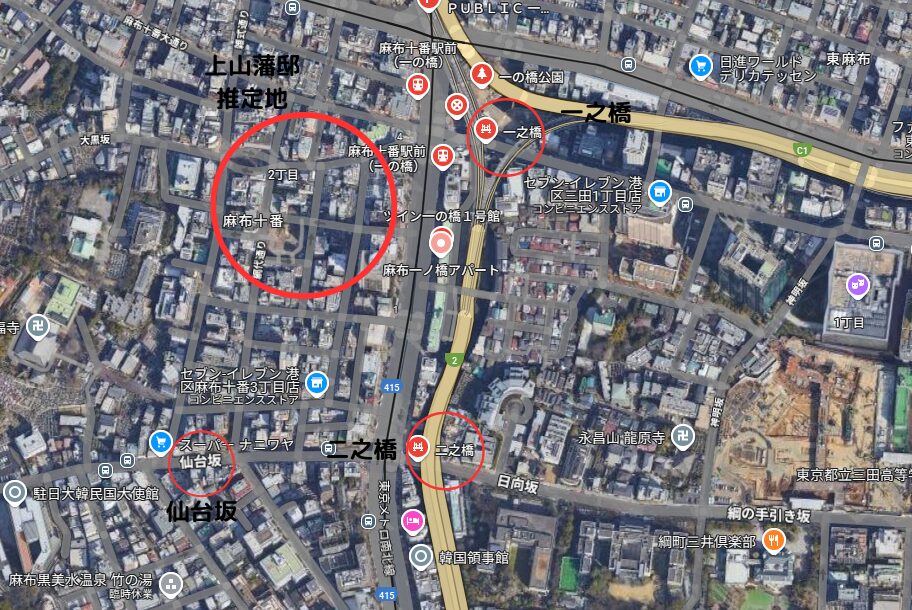

一方、江戸にもどった清河八郎ら帰還した浪士組は、横浜にある外国館を焼打ちし攘夷を決行しようと計画するなど行動はエスカレート。これを重く見た幕府は、4月13日に同士の金子与三郎宅(麻布一之橋前にある上山藩邸の長屋門内に寓居)から帰る途中の清河八郎を暗殺という形で殺害します。場所は麻布一の橋付近(港区)。

殺害したのは、元浪士組取締役並出役の幕臣:佐々木忠三郎ら7名。佐々木忠三郎は、後に見廻組として再び京に上り、新選組と共に京の治安維持に勤めていく人物です。

清河八郎殺害の報を聞いた石坂周造が現場に駆け付け、遺体を監視する武士の前で一計を案じ、首を持ち帰ることに成功。山岡鉄舟宅の床下にこれを埋めます。

その後、山岡鉄舟が処静院の住職:琳瑞と相談し、同寺に葬りました。山岡鉄舟は私費で清河八郎の墓と、その前年に牢獄死していた妻:阿連の墓を立てました。

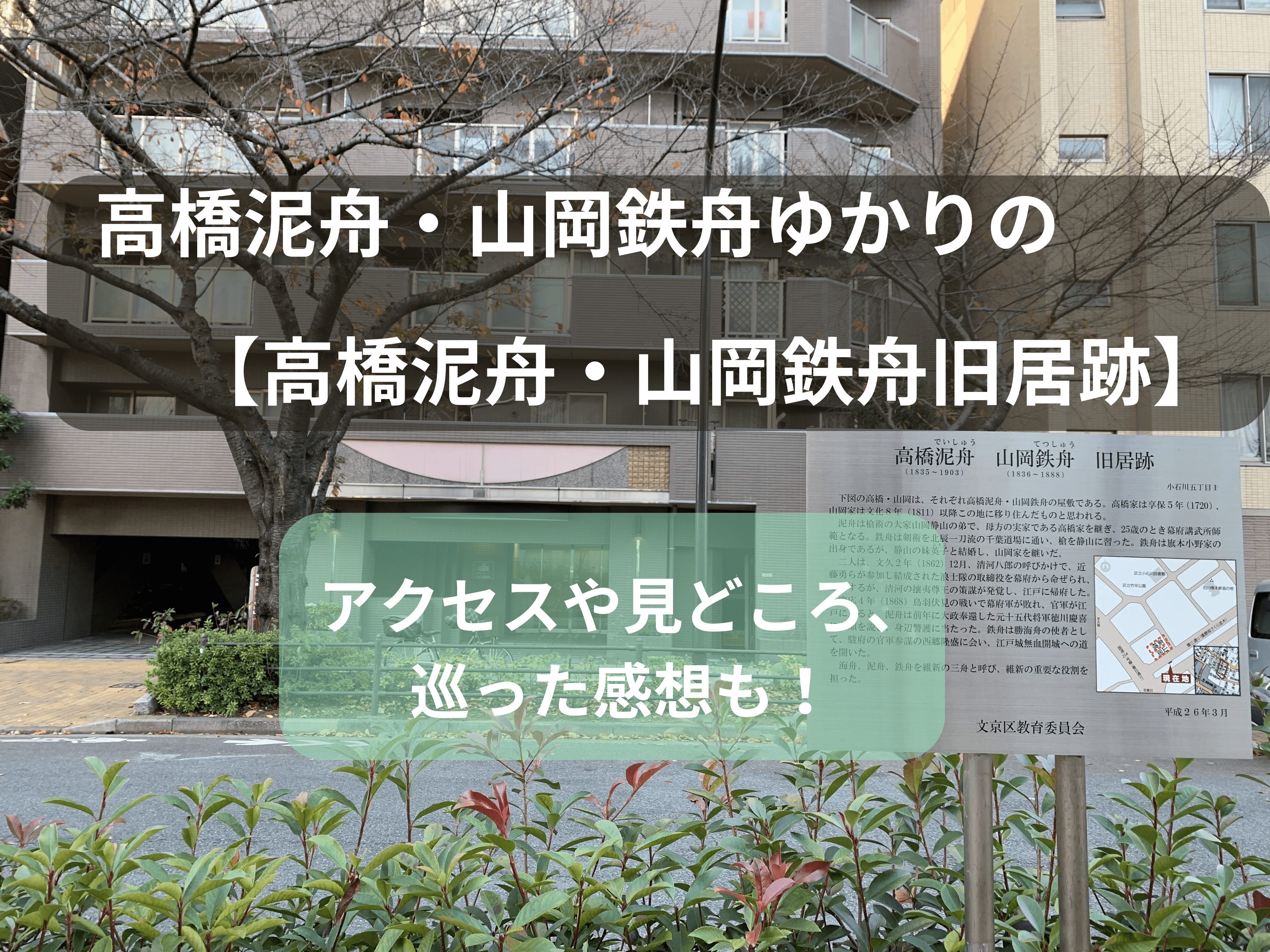

4月14日には清河八郎と通じた幕臣の高橋泥舟、山岡鉄舟、松岡万らが罰せられます。清河派の浪士たちは伝通院に立て籠りましたが、翌15日には庄内藩主:酒井忠篤(さかいただずみ)など6大名が浪士組の中心人物を捕縛。

指導者を失った浪士組は解体され、酒井と浪士組取立の立案者である松平忠敏(まつだいらただとし)を新たな指導者とし、「新徴組」と名称を変えて江戸市中の取り締まりに当たることになります。

処静院住職 琳瑞(りんずい)

天保元年〔1830〕、出羽国村山(現:山形県西村山郡河北町)に出生。17歳で剃髪し、琳瑞と改名。

20歳の時に伝通院が山内処静院を律院にするにあたり、その指導者として推薦されて福田行誡(ふくだぎょうかい)上人の許で修行。安政4年〔1857〕、28歳の時に処静院住職となります。

琳瑞は国事を論じ、特に徳川斉昭(とくがわなりあき)の信任が厚く、清河八郎や高橋泥舟、山岡鉄舟らの勤王志士とも親交を結びます。

徳川家の菩提所である天台・浄土の二宗からは勤王層が出にくい立場にありましたが、伝通院を背景に佐幕の体面を保ちつつも、内面は勤王僧として海防の急務を談じ、勤王志士との交遊を重ねたことは異例の存在でした。文久3年〔1863〕4月13日に一之橋で暗殺された清河八郎の首を託され、伝通院に埋葬。

慶応3年〔1867〕10月19日、高橋泥舟宅を辞した帰り道、三百坂を歩いていた所を刺客に襲われ命を落としました。

処静院が浪士組結成の地に使われたのは、処静院の住職であった浄土宗の勤皇僧:琳瑞(りんずい)が、同郷かつ同じ東条一堂の門に学んだ清河八郎と親交があったことに起因します。

清河八郎が立ち上げた「虎尾の会」の支援者だった可能性もあり、また、山岡鉄舟や高橋泥舟とも親交を結んでいます。これらの縁から浪士組結成に参画しました。

七卿落ちの1人 沢宣嘉(さわのぶよし)

八月十八日の変で有名な、「七卿落ち」の1人。

天保6年〔1835〕12月23日、京都にて出生。権中納言:姉小路公遂(あねがこうじきんかつ)の3男。

嘉永5年〔1852〕沢為量(さわためかず)の養子となります。

八十八人の列参に加わりったり、三条実美らの尊攘派公家や諸藩尊攘志士と交遊し、攘夷論を高唱。

天誅組に呼応して起きた「生野の変」に参加するも、鎮圧され、長州に逃げ延びます。

慶応3年〔1767〕12月の王政復古とともに許され、長州より帰国。九州鎮撫総督兼外国事務総督、次いで長崎裁判所総督に就任します。

明治6年9月27日、病にて死去。享年39歳。

徳川家康の母 於大(おだい)の方

於大の方は、徳川家康の母親です。三河刈屋城主水野忠政の娘として生まれ、天文10年〔1541〕に岡崎城主松平広忠と結婚。翌年男児を出産します。これが竹千代、後の徳川家康です。

天文13年〔1545〕には広忠と離縁し、後に阿久比城主久松俊勝に再嫁。

家康が織田方の人質となってからも常に衣服や菓子を贈って見舞い、音信を絶やすことがなかったと伝えられています。

夫の久松俊勝逝去の後は髪をおろし「傳通院」と号しました。伝通院というお寺の名前はここからきています。

家康の天下統一を見て、慶長7年〔1602〕8月29日、家康の滞在する伏見城にて逝去しました。

享年74歳。法名は「伝通院殿蓉誉光岳智光大禅定尼」。

2代将軍徳川秀忠(ひでただ)の娘 徳川千姫

徳川家康の三男、二代将軍徳川秀忠の娘として、慶長2年〔1597〕4月11日、伏見にて出生しました。

慶長8年〔1603〕7歳で豊臣・徳川両家の関係を好転するために、豊臣秀頼(11歳)と政略結婚し、大阪城に入ります。

慶長20年〔1615〕大阪夏の陣では、家康の命令で落城する大坂城から救出されました。

豊臣家滅亡後、播州姫路城主本多忠刻(ほんだただとき)と再婚。

寛永3年〔1626〕に夫忠刻が没すると、落飾して天樹院と称し江戸に帰って竹橋門内に居住します。

以後、三代将軍家光の姉として大奥などにも隠然たる勢力を持ちました。

寛文6年〔1666〕2月6日没。享年70歳。

清河八郎の妹の孫と結婚 柴田錬三郎(しばたれんざぶろう)

大正6年〔1917〕3月26日、岡山県邑久郡鶴山村(現:備前市)にて出生。

昭和15年〔1940〕慶応大学文学部支那文学科卒業。

この年、庄内藩の斎藤家出身である斎藤栄子(清河八郎の妹、辰の孫)と結婚します。

昭和17年〔1942〕に日本出版文化協会に入り、処女作「文久志士遺聞(清河八郎)」を刊行。

戦後は作家として活動し、昭和26年〔1951〕に三田文学に発表した「デスマスク」は第25回芥川賞候補となり、翌年「イエスの裔」で第26回直木賞を受賞しました。

昭和31年〔1956〕から週刊新潮にて連載の「眠狂四郎無頼控」に始まる眠狂四郎シリーズを執筆、剣豪小説の一大ブームを巻き起こし、「剣豪作家」のイメージが定着します。

昭和53年〔1978〕6月30日、肺性心のため慶應義塾大学病院で死去。享年61歳。

お墓は、横尾忠則(よこおただのり/美術家、グラフィックデザイナー)がデザインし、眠狂四郎を表す直径58㎝黒色の円球石(円月)が左側に据えられ、右側に八段の正方形の意志を重ねた斬新なもの。

大正・昭和時代の小説家、詩人 佐藤春夫(さとうはるお)

明治25年〔1892〕4月9日、和歌山県東牟婁郡新宮町に出生。

明治43年の上京後に生田長江、与謝野寛に師事し、短歌から詩作に転じます。大正8年に「田園の憂鬱」を完成させ、新進作家として地位を確立。

大正10年代には中国および南方戦線に報道班員として従軍、大正20年長野県北佐久郡平根村(現:長野県北佐久郡佐久市)に疎開し、大正26年まで滞在しました。

昭和35年文化勲章受章。昭和39年5月6日、心筋梗塞のため急逝。享年72歳。従三位に叙せられます。

遺骨は伝通院の他、京都知恩院、紀州勝浦町下里竜蔵寺に分骨埋葬されています。

明治・大正の教育、思想家 杉浦重剛(すぎうらじゅうごう)

安政2年〔1855〕3月3日、近江国膳所(現:大津市)で出生。維新後大学南校に入り、制度変更により東京開成学校に学びます。

明治9年〔1876〕政府留学生としてイギリスに渡り、化学を学んで明治13年帰国。明治20年には小村寿太郎らと乾坤社を創設し、井上馨外相の条約改正案反対運動に参加。翌年に教社に加わり雑誌「日本人」発刊につくし、国粋主義(自国の伝統的要素を最もすぐれたものと考え、それを強調する)を唱道しました。

高等教育会議議員・国学院学監・東亜同文書院長・教育調査会会員を歴任した後、大正3年〔1914〕に東宮御学問所御用掛となって倫理を担当。

大正13年2月13日没。享年70歳。墓は伝通院の他、大津市膳所の杉浦家墓地にあります。

その他の著名人のお墓

今回紹介したほかにも、伝通院には有名人のお墓が多数存在します。

詳しくは伝通院の公式ホームページに掲載されているので、ぜひ確認してみてください!

史跡を巡った感想

2024年12月の初旬に訪れた伝通院は、紅葉真っ盛り。

駐車場や境内に植えられたイチョウの葉が鮮やかで、静かな雰囲気も合わさり、秋の名残を感じながらのんびりと散策できました。

周辺には案内板も多くあり、伝通院・処静院や浪士組の歴史にじっくり浸れる特別な空間です。

街中の雑踏を感じさせない静かでゆったりとした空間の中で、思う存分史跡巡りを楽しめました。

歴史好き・新選組ファンの方には1度は訪れていただきたい、史跡スポットです!

もっと知りたい!浪士組について

選抜!236人の志士たちが出揃う

文久3年〔1863年〕1月から幕府は浪士組の募集を開始。

2月3日、浪士組の小頭として武蔵国では根岸友山、徳永大和、常見一郎が内定します。根岸友山(ねぎしゆうざん)は、後に京に残留することになるメンバーの一人。

武蔵国大里郡甲山村(かぶとやまむら/現:埼玉県熊谷市)の豪農で、清河八郎と同じく江戸の玄武館で北辰一刀流を学んでいます。根岸家が長州藩国産専売の御用達をしていたことから、清河八郎が長州藩尊攘派志士との提携を模索するため、浪士組徴募以前から根岸と交流がありました。

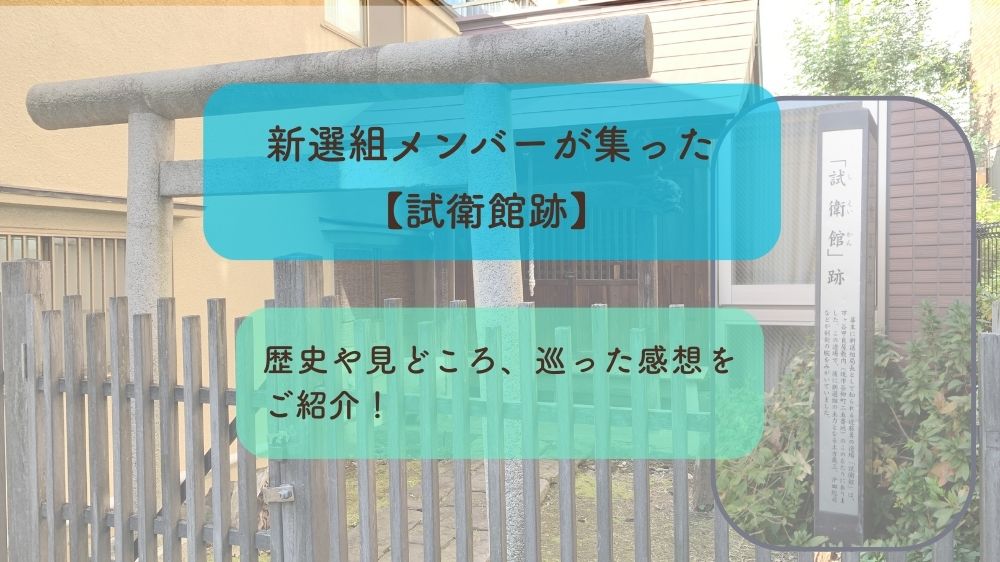

2月4日・5日、処静院の北隣にあった学寮:大信寮に集合した浪士一同を対象にして、浪士組組士の選抜が実施されます。ここには、後に京に残留し、新選組を組織することになる試衛館道場主:近藤勇や門人の土方歳三、沖田総司などの姿もありました。

ちなみに、試衛館門人は希望者を誰でも連れて行ったわけではなく、大事な家の跡取り息子の参加は極力控えられたようです。近藤勇本人が道場主という立場にありながら浪士組に参加できたのは、留守の間の天然理心流や、当時病気であった養父:周助の看病を託せる門人の豪農たちがいたからこそでした。

募集に応じた浪士の中から236名が選ばれ、鵜殿鳩翁(うどのきゅうおう/元目付・浪士取扱方頭取)から道中と滞京中の諸注意が伝えられます。

浪士組の上京

2月5日時点で、役職や組士の編成も決められました。道中目付や同中世話役、同中取締手附の役職のほか、1番から7番まで、各組小頭が2、3名ずつ任命されます。

小頭の下に浪士が付属。1組30名からなり、同郷者を中心に組織されました。

2月3日時点で小頭に内定していた根岸友山、徳永大和、常見一郎の3名は、それぞれ根岸・徳永が1番組小頭、常見が3番組小頭に就いています。

3番組は小頭に新見錦、平士には日野出身者で天然理心流試衛館門人の中村太吉、井上源三郎、馬場平助、佐藤房次郎、沖田林太郎(沖田総司の義兄)。

6番組は小頭に近藤勇、平士に山南敬助、平山五郎、沖田総司、永倉新八、野口健司、原田左之助、土方歳三、藤堂平助、平間重助。

ただし任命される役職は一定ではなく、上洛途中で人事異動が発令されたようで、近藤勇は「先番宿割」という役職を任命されています。

芹沢鴨は、3番組小頭→道中世話役と役職変更の辞令が出されました。

斎藤一は、京で近藤らと合流しています。浪士組上洛の前年(文久2年)に旗本の侍を斬り殺してしまったため、この時点では江戸を離れて京に逃れていました。

文久3年〔1863年〕2月8日、処静院に集まった浪士組一行は、将軍:家茂上洛の先供として中山道を経由し、上京してゆきます。

ちなみに、浪士の待遇は二人扶持・金10両を基本とする最下級の幕臣相当の薄給でした。

まとめ

浪士組が始まった地である伝通院・処静院跡は、当時の歴史を感じることができる特別な史跡です。

立派な山門や本殿、周辺に残る処静院跡を巡ることで、その歴史を身近に感じることができるでしょう。

新選組好きの方にとってはたまらない史跡です。

是非一度足を運んで、その歴史を体感してみてください!

【伝通院・処静院跡】周辺には、まだまだ江戸時代の歴史を体感できる史跡スポットが満載です。

訪れた際には少し足を延ばして、周辺の史跡も巡ってみませんか?