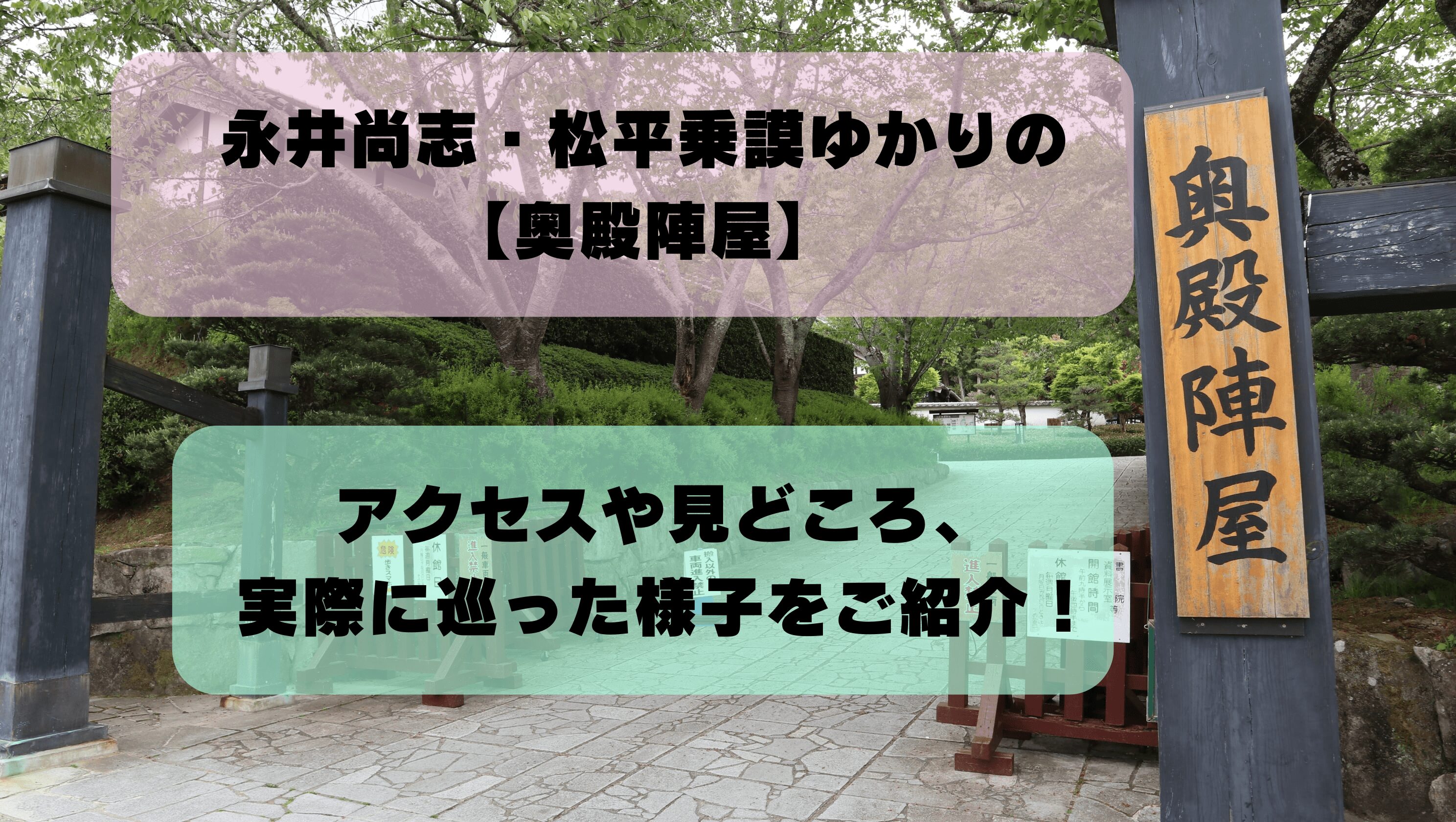

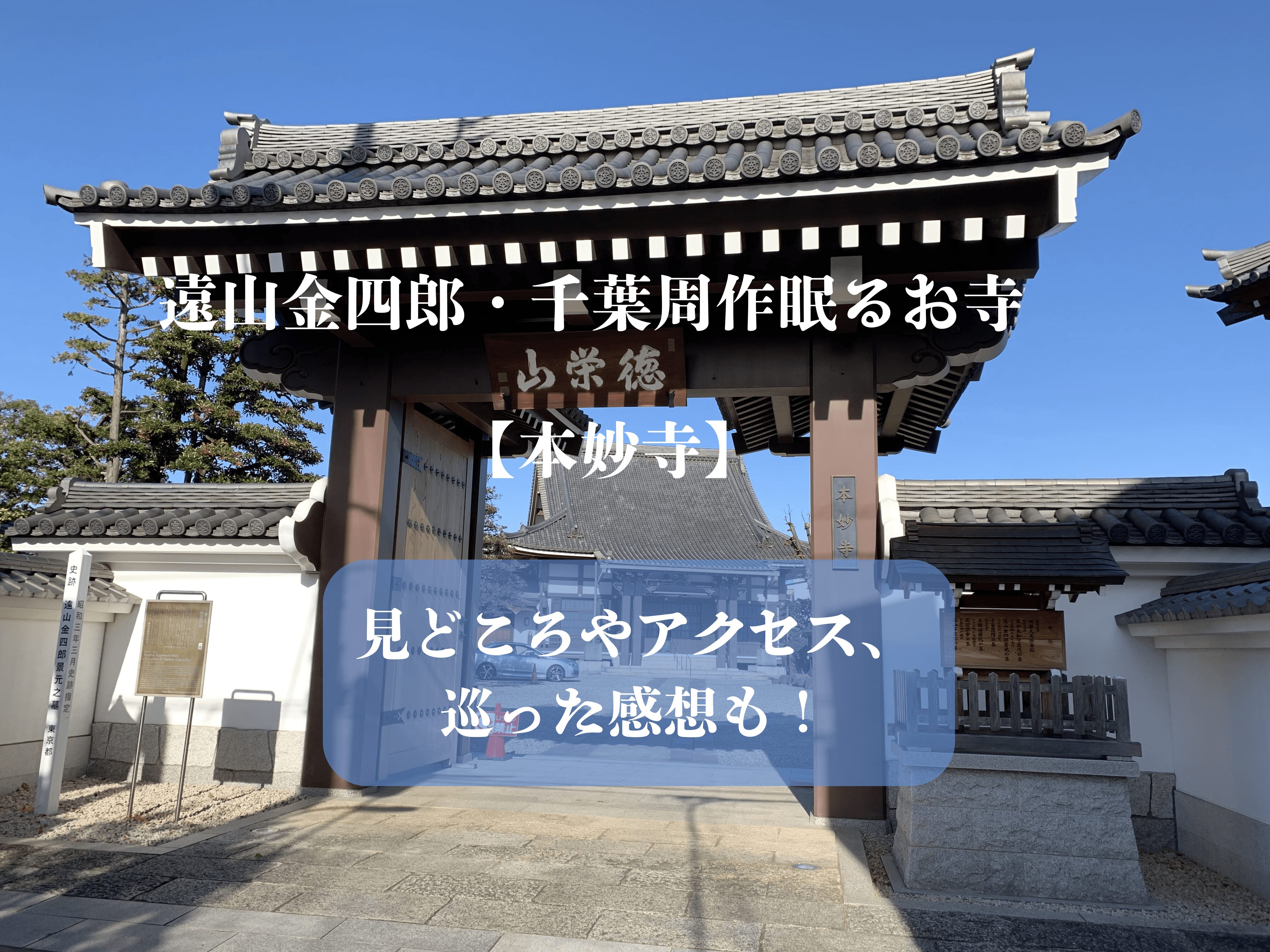

遠山金四郎・千葉周作が眠る【本妙寺】|アクセスや見どころ、巡った感想も!

「本妙寺」は時代劇でお馴染みの名奉行遠山金四郎のお墓や、北辰一刀流の剣豪千葉周作のお墓があります。

特に千葉周作の道場では、浪士組を組織する上で重要な役割を担った清河八郎や山岡鉄舟、新選組幹部の山南敬助・藤堂平助も剣術を学んでいます。

新選組ファンとしては、ここを巡らない訳にはいかない!ということで、巣鴨商店街から少し離れたこの場所へ、足を延ばしました。

この記事では、

- 本妙寺の歴史

- 本妙寺のアクセスや関連サイト

- 本妙寺の見どころ

などについて詳しくご紹介していきます。

商店街の喧騒から少し離れ、江戸時代に活躍した人々の歴史に想いを馳せてみませんか?

巣鴨地蔵通り商店街から本妙寺へ

今回の旅の出発地は、巣鴨地蔵通り商店街にある眞性寺。

ここから本妙寺へは、徒歩で約10分ほどの道のりです。

商店街に平行する「白山通り」をJR巣鴨駅と反対方向に進んでいきます。商店街から一本外れただけで、なんだか賑わいがかなり遠のいた気がする。

「🚥豊島市場前」の信号を右斜めの道に入って直進すると、突き当りに本妙寺の山門が現れます。

巣鴨 徳栄山 惣持院 本妙寺

山門がぽっかり口を開いてお出迎え。遠目からでも、「徳栄山」の立派な額が目を引きます。

私が訪れた時は人気が全くなく、写真撮り放題でした。

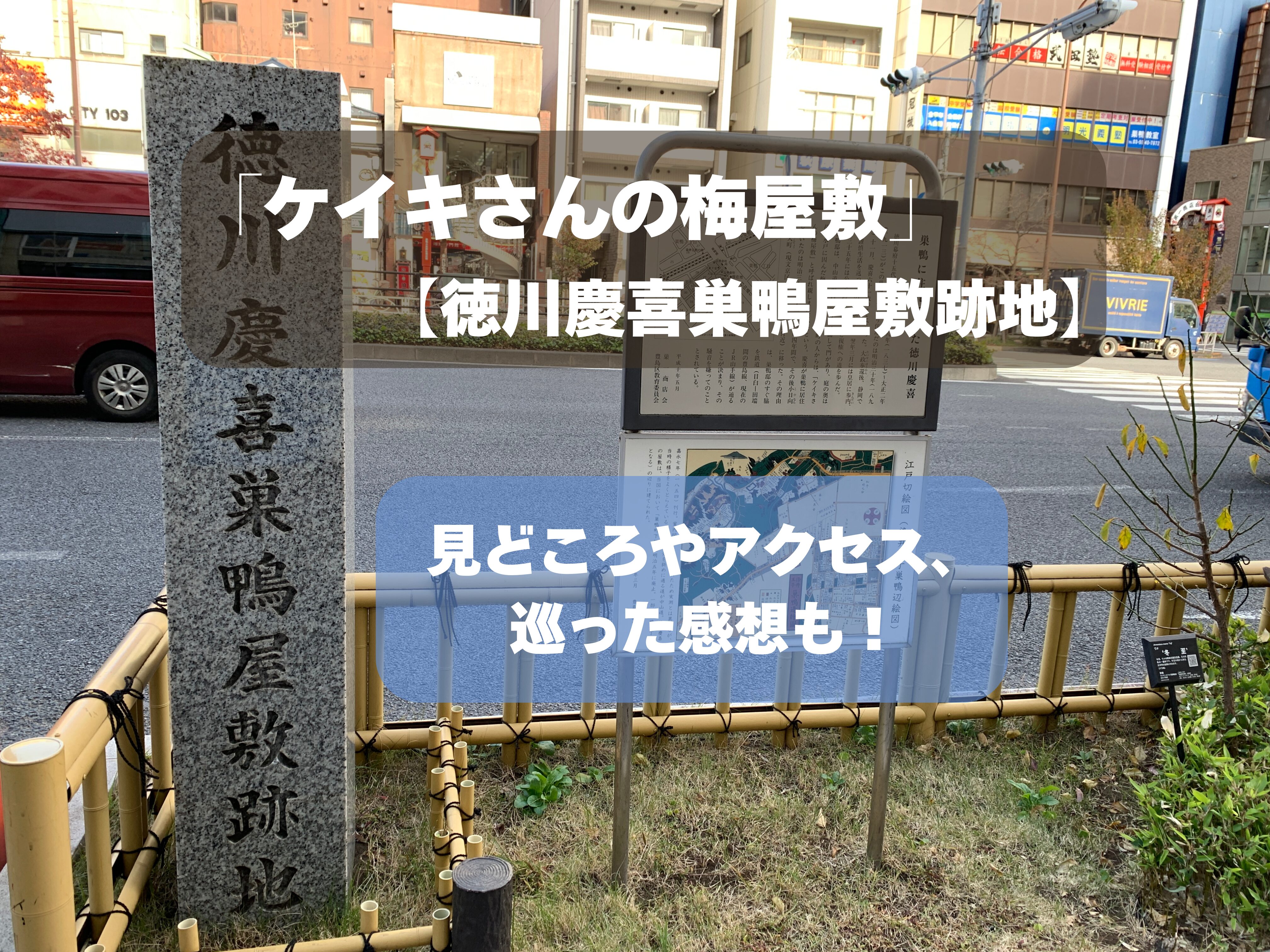

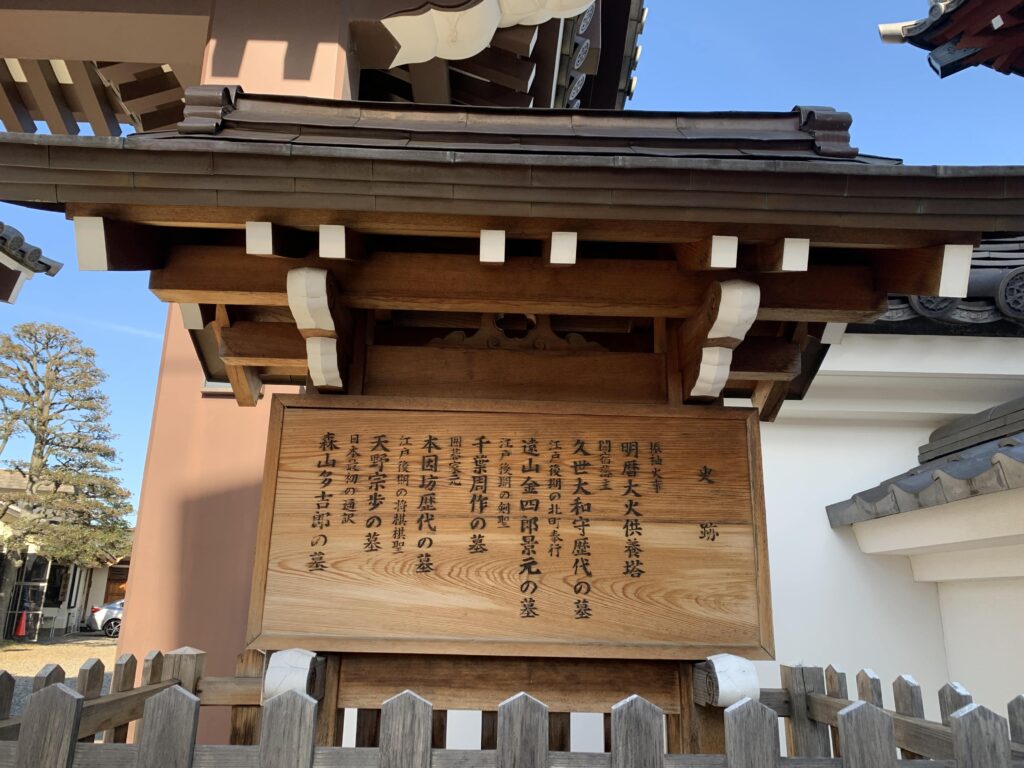

山門の右側には、本妙寺にある歴史上の人物のお墓がズラリと書き出されていて、とっても分かりやすいです。

今回の私のお目当ては、遠山の金さんこと「遠山金四郎のお墓」と北辰一刀流の剣豪「千葉周作のお墓」。

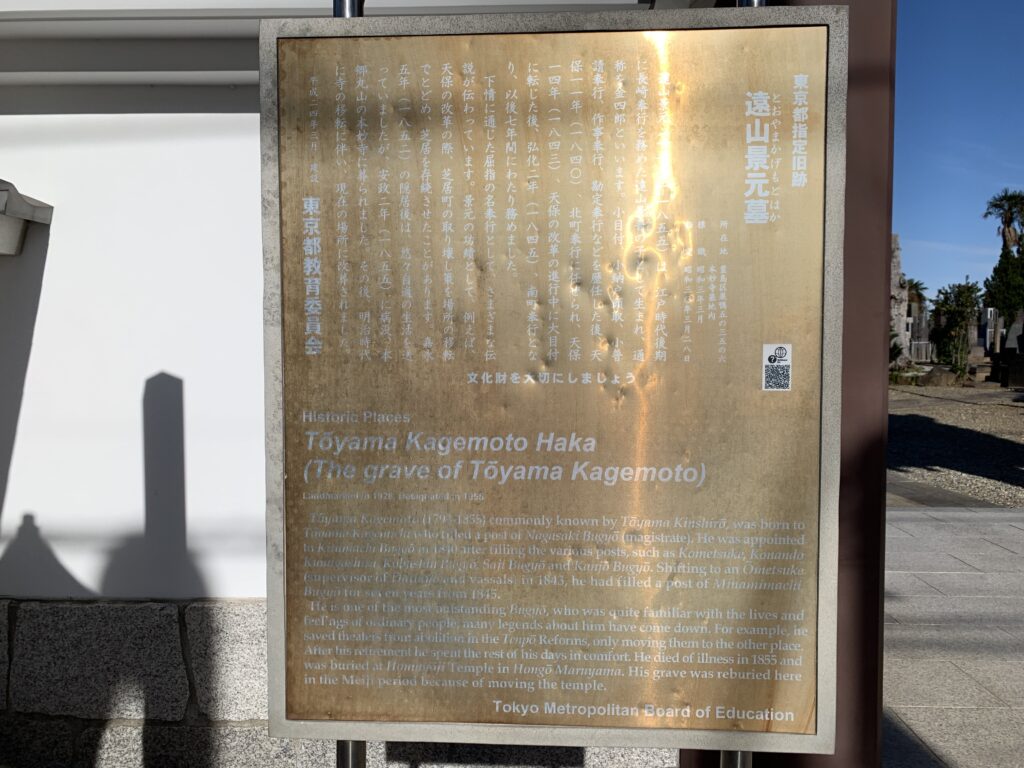

遠山金四郎のお墓は東京都指定の旧跡なので、山門の左側には「史跡 遠山金四郎景元之墓」という標柱と、遠山金四郎に関する説明版が設置されていました。

ではでは、遠山の金さんと千葉さんにご挨拶に行きましょう。

山門をくぐり、境内の中へ。

本妙寺の境内

境内の右側には、敷地内の案内図があります。

誰のお墓がどこにあるのか、かなり分かりやすいです。

伝通院に行った時は、清河八郎のお墓がどこにあるのかてんで分からなかったので、一安心。

清河八郎のお墓を探すのにGoogleMAP使ってたよね、お姉ちゃん

う・・・、だって詳細な見取り図が無かったんだもん

遠山金四郎のお墓は6区、千葉周作のお墓は4区です。

脳内地図にインプットしてからいざ出発。・・・脳内地図は1分と持たないので、こうしてしっかり写真に収めたワケですが。

本堂の前を右に曲がると、お墓の区画に入ります。

ところがどっこい。

私の心配を余所に、お墓の区画には、著名な人物のお墓がどこにあるのか、矢印で示してありました。

行き届いてる。親切が行き届きまくってる。

入って一番手前にある案内板が「明暦大火供養塔」。

なんとなーく、矢印で示されるとそっちの方から行かなきゃ、という気持ちになりません?

本妙寺は明暦の大火に関しても有名なので、まずは供養塔から見に行くことに。

矢印に従って、左に曲がります。

明暦大火供養塔

本堂の壁沿いに階段を降りると、本堂の外壁に沿うような形で現れます。

手前に柵が設置されており、その奥に仏像などが並んでいました。

右端の圭頭碑と中央の釈迦牟尼仏像は明暦の大火供養塔。明暦の大火で亡くなった人びとを供養するために作られました。

一番左に並ぶのが無縫塔で、こちらは安政の大地震の供養塔です。

明暦の大火と本妙寺

明暦の大火は、別名振袖火事とも言われています。

明暦3年〔1657〕旧暦1月18日に出火、2日間にわたって江戸城本丸・二の丸をはじめ江戸市中の約6割を焼きました。この時の焼死者は11万人を上回るとも。

この火元となったのが、当時本郷丸山町にあった本妙寺、というのが今の定説なのです。

火事の発端は「本妙寺の檀家が、娘の供養のために娘が着ていた振袖を燃やしたところ、振袖が強風に煽られ本堂の屋根に飛び火したことによるもの」とされ、ここから「振袖火事」の別名がつけられた。

しかし、このお話は作られた話ではないか?という説があり、本当に火元が本妙寺であったのかは現在でも不明とのこと。

本妙寺もこの大火で全焼してしまいますが、6年がかりで客殿や庫裏、本堂を復興。その後、明治41年〔1908〕に現在の巣鴨に移転してきます。

供養塔に手を合わせ、お次は剣豪千葉周作のお墓へ

柵の脇には石段があり、供養塔の前に立ち入れるようになっていました。

入っていいのかちょっと迷いましたが、前面に取り付けられているだけで完全に囲われているわけではないので、そろっと石段を上って供養塔の目の前に。

今回線香などは持ってこなかったので、せめてものと思い、釈迦牟尼様と碑にしっかりと手を合わせました。

無人の墓場と冬の冷たい風も相まって、グッと心に詰まるものを感じつつ、供養塔を後に。

来た道を戻ります。

さて、どちらからご挨拶に伺おうかしら、と悩みましたが、一番近そうな千葉周作さんのお墓からお邪魔することに。

剣豪 千葉周作成政のお墓

こちらのお墓には、花がお供えしてありました。

千葉さんごめんなさい。私、何も持ってこなかったんです。

心の中で平謝りしつつ、ひとまず墓前にしゃがみ込み、手を合わせました。

ごめんなさいのついでに、お写真も撮らせていただきますがよろしいですか?と聞く私は厚顔無恥。北辰一刀流の技でグサリとやられてしまうわ・・・。

ここには千葉周作さんのお墓の他にも、千葉家のお墓もあるようで、隣にいくつか並んでいました。

お墓を見て思ったのですが、千葉家の家紋って三日月なのかしら。

帰ってから調べてみたら、これは「月星」という名前の家紋だそうです。

千葉氏の祖・平良文は合戦で窮地に陥った時、流れ星に瑞兆を見て奇跡的な逆転勝利を得たという。家紋の「月星」はその伝説に由来するもの。

北辰一刀流の創始者 千葉周作

千葉周作と言えば、北辰一刀流を創始したことで有名です。

千葉家の家伝である北辰夢想流(北辰流)剣術と、のちに江戸へ出て極めた小野派一刀流剣術との両派を合わせ、文政初年頃に開いたのが北辰一刀流。

千葉周作は北辰一刀流創始後、日本橋品川町、次いで神田お玉が池に玄武館を開きます。

幕末期に入ると「位の桃井・技の千葉・力の斎藤」と言われ、「江戸三大道場」に数えられるほど江戸剣術道場の代表的な道場のひとつになりました。

この道場では、浪士組に関りのある清河八郎・山岡鉄舟などが出入りしており、のちに新選組の幹部となる山南敬助・藤堂平助もこの道場で剣術を学んだと言われています。

安政2年〔1855〕12月10日、62歳で亡くなりました。

実は浪士組、新選組にも関わりのある千葉周作さん。

名奉行 遠山金四郎景元のお墓

来た道をまたまた戻り、今度は反対方向へ。

案内の矢印に従い、遠山金四郎のお墓へと向かいます。

こちらは遠山金四郎のお墓が1つあるのみ。

標柱にもバッチリ「名奉行」の文言が入っています。それにしても、立派な墓石だ。

墓前にしゃがみ込み、手を合わせます。こちらにも空手で来たことをお詫びしつつ、お写真を撮らせていただきますね、と厚かましいお願い。・・・お白州に引き出されてしまうかもしれない。

お墓の隣には、碑が建っていました。

うーん・・・なんて書いてあるんだろう。

「この桜吹雪が目に入らねぇか!」遠山の金さん、こと遠山景元

遠山金四郎は、本名を遠山景元と言い、江戸時代後期に長崎奉行を務めた遠山景晋の子として生まれました。

遠山金四郎が北町奉行に任ぜられたのが天保11年〔1840〕3月。

翌年の5月から老中水野忠邦の「天保の改革」が始まりますが、江戸市中の実情に通じ漸進的な改革を考えていたと思われる遠山金四郎は意見が合わず、天保14年〔1843〕に町奉行を免ぜられ、大目付に。

しかし、天保の改革が失敗した後、弘化2年〔1845〕3月には再び南町奉行に復活を果たします。

嘉永5年〔1852〕3月までの8年にわたり勤役し、その後病気を理由に退役し、隠居しました。

実際の遠山金四郎の功績の1つとして、天保の改革の際、芝居町の取り壊し策を場所の移転で留め、芝居を存続させたことがあります。

隠居後は剃髪して帰雲と号し、悠々自適な生活を送っていたようです。

安政2年〔1855〕2月29日、63歳で亡くなりました。

遠山金四郎は下情に通じた名奉行として、様々な伝説が伝わっています。桜吹雪、本当に彫り込まれていたのでしょうか。

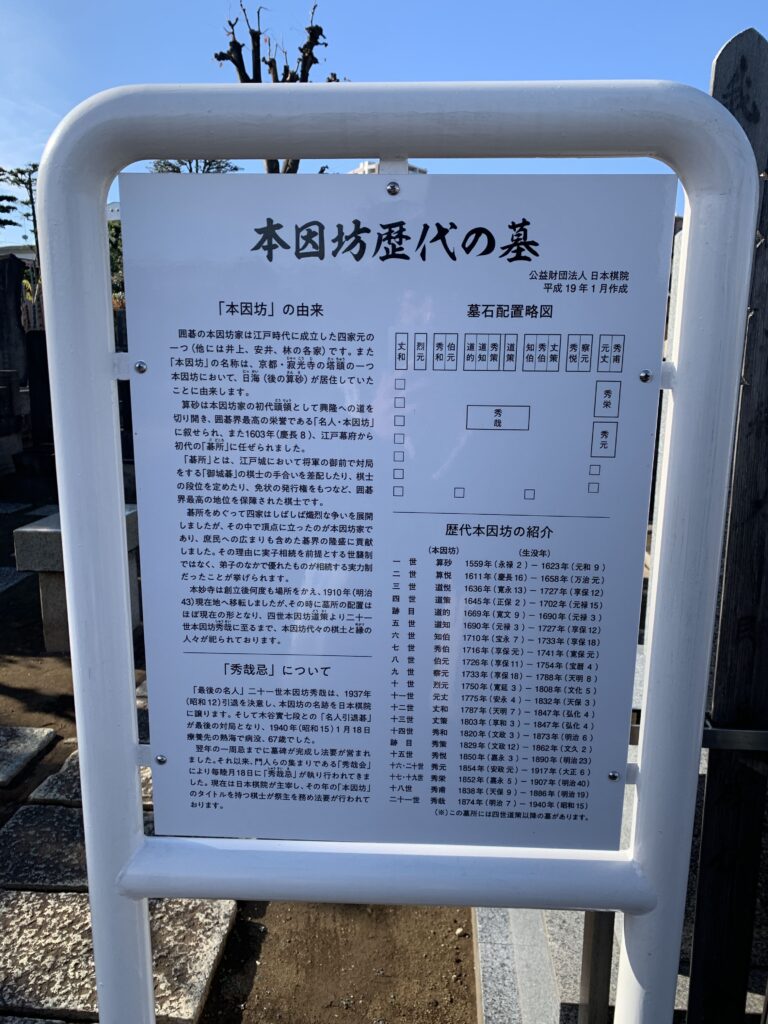

囲碁 本因坊歴代の墓

遠山金四郎のお墓に別れを告げたのち、帰りの道中にあったお墓で、標柱と説明板が設置されていたのでこちらもカメラに納めてきました。

ズラズラーっとお墓が並んでいます。配置が綺麗だ・・・なんて、お墓に抱く感想じゃあないな。

本因坊家は本因坊算砂日海を初代とする囲碁の家元で、初代算砂は「算砂出でて元和寛永の碁あり」と言われるほど碁の名手として盛名をはせた人物。

徳川家康が碁を好み、京都に居た初代算砂を江戸に呼び寄せ、後に江戸幕府から初代の「碁所」に任ぜられました(「碁所」とは囲碁界最高の地位を保障された棋士)。

この墓所には、4世本因坊道策から、「最後の名人」21世本因坊秀哉までのお墓が並んでいます。

(ハッ)もしや、囲碁盤をイメージした墓石の配置なのか!?

いや、違うと思うよ(キッパリ)

占めて18人、約300年の歴史がここにギュギュっと詰まっているというわけです。実に圧巻。

流石に18人へ一人ひとりご挨拶する時間の余裕はなかったので、ここは代表して、中央にドドンと置かれた「最後の名人」21世本因坊秀哉のお墓にのみ、手を合わせてきました。

本妙寺に眠る、その他の歴史人

今回はお伺いしませんでしたが本妙寺には他にも、

- ラナルド=マクドナルドから英語を学んだ日本最初の通訳、森山多吉郎の墓

- 江戸末期の将棋の名人で棋聖位の称号を贈られた、天野宗歩の墓

などの歴史上の人物が眠っています。

まとめ

一通りお会いしたい人には手を合わせられたので、ここらで墓所を引き上げました。

今回の本妙寺での滞在時間は約15分ほど。

時間がなかったので本堂へは寄らなかったんですけど、今思えば寄るべきだったなぁ。史跡巡り歴約2年のペーペーな私。まだまだ修行が足りないわ。

「本妙寺」は、遠山金四郎や千葉周作のお墓があるだけでなく、本妙寺そのものにも有名な事件が関わる興味深いお寺。

剣豪好きな方や、江戸時代の歴史に興味のある方に、是非訪れていただきたい場所です!

本妙寺の詳細情報・地図

| 住所 | 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨5丁目35−6 |

| 開門時間 | 🔷夏期(春彼岸~お会式まで) 6:00~17:00過ぎ 🔷冬期(お会式~春彼岸まで) 6:00~16:30過ぎ |

| 寺務所受付 | 🔷夏期(春彼岸~お会式まで) 9:00~17:00 🔷冬期(お会式~春彼岸まで) 9:00~16:30 |

| アクセス | 🔷JR山手線「巣鴨駅」下車、国道17号を北へ徒歩10分 🔷地下鉄都営三田線 巣鴨駅から徒歩10分 🔷都電荒川線 新庚申塚駅 下車、国道17号を南へ5分 |

| 関連サイト | 公式サイト「法華宗別院 徳栄山 惣持院 本妙寺」 |