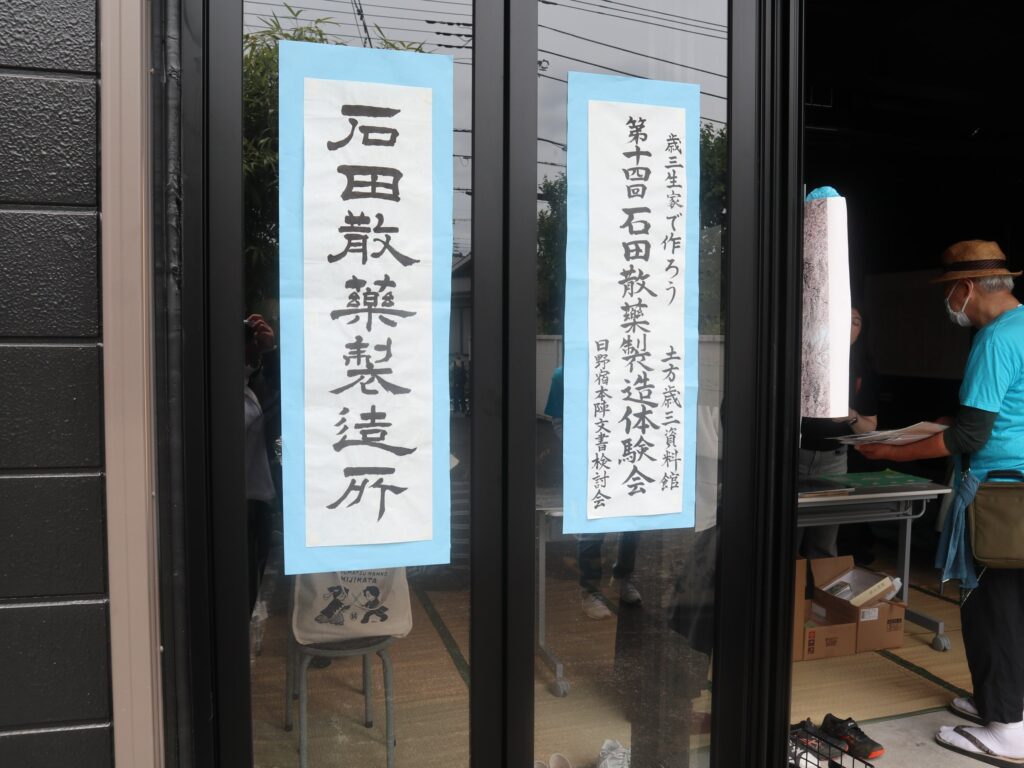

土方歳三の生家で【石田散薬製造体験】をしよう!|石田散薬とは?体験会の様子をご紹介

新選組の副局長土方歳三の生家土方家では、江戸時代から昭和期にかけて「石田散薬」という家伝薬を製造販売していました。

なんと、その「石田散薬」の製造体験ができるスペシャルなイベント「石田散薬製造体験会」が年に1度開催されているんです!

- 「どんな体験ができるの?」

- 「そもそも石田散薬って何?」

- 「体験会の様子が知りたい!」

こんな方に向けてこの記事では、過去に2度体験会に参加した筆者が、

- 体験会の内容

- 石田散薬について

- 体験会に実際に参加した様子や感想

などを詳しくご紹介していきます。

石田散薬製造体験会を通して土方歳三をより身近に感じられること間違いなし!

この記事を参考に石田散薬製造体験会に参加してみませんか?

【石田散薬製造体験会】とは?

石田散薬製造体験会は土方歳三が売り歩いた土方家の家伝薬「石田散薬」を作るイベントです。

主催は日野宿本陣文書検討会と土方歳三資料館。

なんといっても土方歳三が育った生家で実際に薬の製造道具、薬研を操り石田散薬を作れるのが魅力!

完成した石田散薬をおみやげに持ち帰れるのも注目すべきポイントだよー!

「石田散薬を作ってみたい」という土方歳三ファンの要望に応えて平成24年(2012年)から1年に1回のペースで開催され、「歳三生家で作ろう!石田散薬体験会」と題して令和7年(2025年)6月14日(土)で第14回目を数えます。

現在では北は北海道から南は沖縄まで、さらには日本各地のみならず遠くは中国や台湾など、海外からの参加者が訪れるほど毎年大人気のイベントとなっているんです。

完全予約制で土方歳三生家の土方歳三資料館敷地内で実施されます。

体験会の前後には土方歳三資料館の見学ができ、思う存分土方歳三に浸れる土方歳三ファンにはとってはたまらないイベントですよ。

開催日時や予約フォームの案内は土方歳三資料館公式x(旧ツイッター)で発信されるので、気になる方はこちらをチェックしてみてくださいね!

▼令和7年(2025年)6月14日㈯開催の石田散薬製造体験会案内はこんな感じでした

【土方歳三資料館】とは?

土方歳三の生家は武州多西郡日野領石田村にあり、文久3年(1863年)2月京都に上洛するまでの青春時代を過ごしました。

現在その生家跡に土方歳三資料館が設けられています。

土方歳三が相撲稽古をした生家の大黒柱が資料館入口に梁として移築され、

- 土方歳三の若かりし頃の愛用品

- 土方歳三が暮らした旧母家の道具類

- 新選組時代の道具や書翰

などが展示されています。

土方歳三ゆかりの品々はもちろん、土方歳三を支えた人々が書き残した書翰や手記などが展示され、生家ならではの等身大の人物像を感じる内容となっています。

土方歳三が暮らした母家は平成2年(1990年)に建替えられ、平成6年(1994年)に土方家のご子孫が土方歳三資料館を開設しました。

令和4年(2022年)10月末に一旦休館期間を経て、令和6年(2024年)4月27日にリニューアルオープンされています。

石田散薬ってどんな薬?

「石田散薬」とは土方家の家伝薬です。

土方家は江戸期に農業を生業としていましたが、土方家代々の当主が漢方医術の知識を持っていました。

宝永年間(1704年~1707年)より昭和23年(1948年)までの約250年間、家秘相伝にて「石田散薬」を副業として製造販売していました。

「石田散薬」の「石田」は土方家が住んでいた石田村に由来しています。

土方歳三が青春時代、石田散薬薬箱に石田散薬を入れて得意先を行商したんだよ!

得意先には剣術道場を構える家があって、木刀を薬箱に括り付けて出かけて剣の修業をしたんだよな

土方歳三資料館には「土方歳三が実際に使用した石田散薬薬箱」や「石田散薬の得意先名簿『村順帳』」が展示されています。

- 河童が伝授!?石田散薬の起源

その昔、土方家当主の隼人が多摩の深淵に棲み悪さをする河童をこらしめ腕を持ち帰ったところ、夜中に許しを乞う河童が現れました。

そこで腕を返してやる代わりに製法を伝授されたといいます。

ちなみに河童が薬や処方箋を人に授ける伝承は全国各地に存在しています。

石田散薬の効能効果・服用方法

江戸期・昭和期に作成された石田散薬のチラシには、効能効果や服用方法などの細かい記載が見て取れます。

その他昭和期のチラシ紹介文中には、

- 新選組の常備薬だった

- 軍医総監松本順先生がその薬効が卓越していると認めた

- 日清・日露戦争の出征時に重宝された

ことなどが記載されています。

販売先は434軒!広範囲に渡った販路

石田散薬は使った分だけお代をもらって薬を補充する配置薬方式で販売していました。

その販売先は434軒にもおよび、個人の家で製造販売を担う民間薬にしては広範囲に渡り、軒数も多いです。

- 東京都

- 山梨県

- 埼玉県

- 神奈川県

土方家が何代もかけて親戚関係・剣術関係・俳諧関係などの交際分野から、地道に販路を開拓拡大したことが分かります。

平成21年(2009年)より市川三千代氏を中心とした「日野宿本陣文書検討会」有志メンバーにより、『村順帳』に記載の得意先についての実地踏査が行われ、令和4年(2022年)末時点の調査で239軒の所在が判明しているのです。

- 村順帳とは?

-

石田散薬の卸先が村順に記載された帳面で、いわゆる得意先名簿です。

地名や薬の量、屋号や人名などが上下2段に435軒記載されています。

土方歳三の兄喜六の長男隼人(作助)により明治16年(1883年)元旦に作成されました。

- 明治に入って以降の大幅な販路の縮小・拡大がなかった

- 親戚・剣術・俳諧関係などとの関係が変わりない

ことから、幕末期もほぼ同じ内容だったと推定できます。

土方歳三資料館に「石田散薬の製造道具」や「山丸印のついた薬箱」と共に展示されているので、ぜひ見てみてくださいね!

- 村役宅

- 商家

- 天然理心流道場を併設する得意先

- 土方家の親戚筋

「村役宅」は48軒で、名主・本陣・脇本陣・組頭・年寄・百姓代など。

「商家」は191軒で荒物屋・油屋・醤油屋・旅籠屋などで、往来の多い街道沿いの各宿場町に点在しているケースが多く、旅人の需要が高かったことが分かります。

「天然理心流道場を併設する得意先」は6軒あり、「歳三が得意先へ配達の際、木刀を持参して天然理心流の修業に励んだ」という土方家のエピソードを裏付けています。

「土方歳三の親戚筋」のうち、「四谷大木戸 伊勢谷伊兵衛」は石田散薬チラシの「江戸取次所」9軒のうちの1軒で、

新選組時代の土方歳三が慶応3年(1867年)に隊士募集で帰郷した際に立ち寄り、酒を振る舞われた

というエピソードが残っています。

そのほか親戚筋のうち土方歳三の祖父石巴の弟妹・息子や娘が養子に行ったり嫁いだりして親戚関係を結んでいる例が見られ、石巴が精力的に販路を増やしていたことが覗えます。

【石田散薬製造体験会】の開催場所・アクセス・所要時間などをまとめました。

※引用:土方歳三資料館公式サイト「歳三生家の家 土方歳三資料館」

開催地

| 住所 | 〒191-0021 東京都日野市石田2丁目1−3 |

| 開催場所 | 土方歳三資料館施設内「豊玉庵」 |

アクセス・駐車場

電車

- 万願寺駅から土方歳三資料館へ向かう様子(写真付き)

-

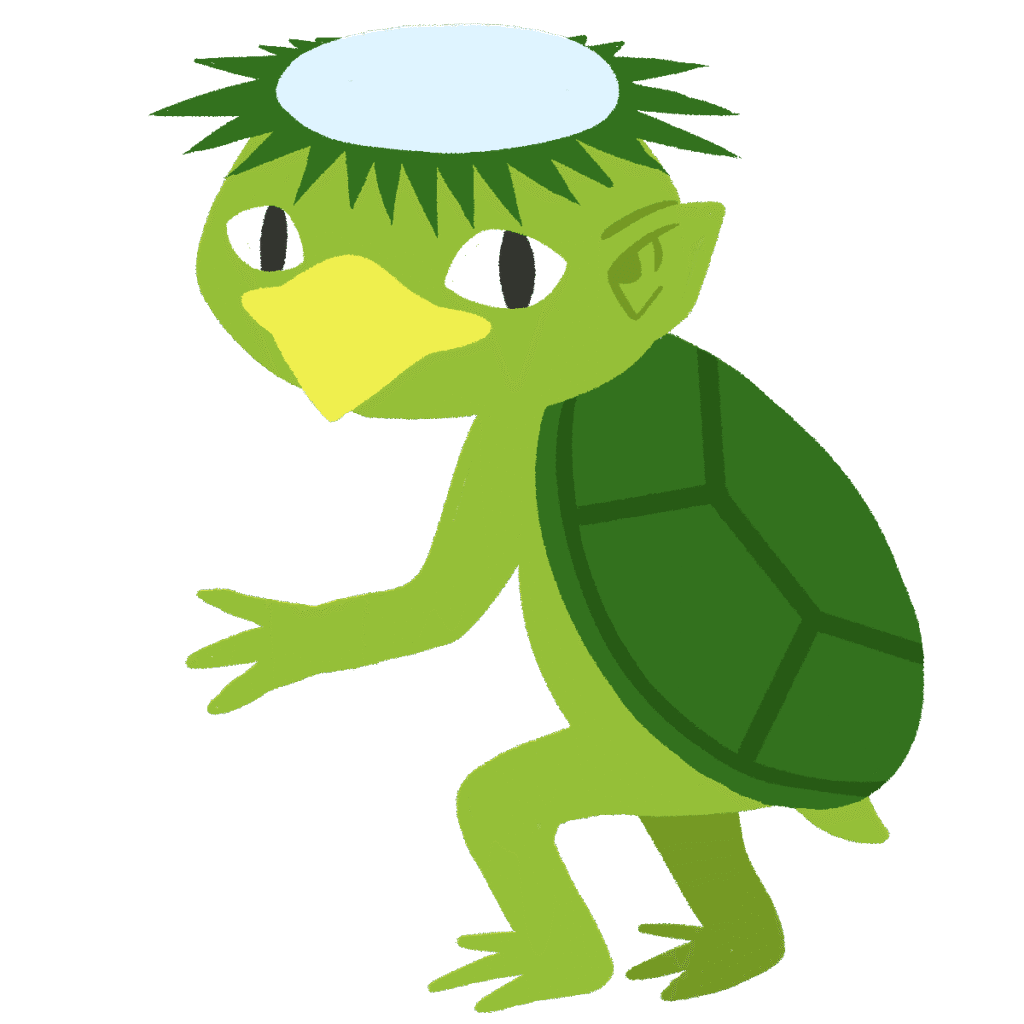

万願寺駅構内の様子

万願寺駅に降り立った瞬間から、「新選組副長 土方歳三誕生の地」の看板がお出迎えしてくれます。

万願寺駅構内の改札口。

改札を出ると目の前に土方歳三資料館へ案内が出ているのでとっても分かりやすいですよ。

矢印に従って出口へと進みましょう。

上記の通りに進むと、土方歳三資料館から最も近いこちらの万願寺駅出入口に辿り着きます。

万願寺駅から土方歳三資料館へ

「日野万願寺駅前」の信号を渡る。

地上に降り、目の前の「🚥日野万願寺駅前」信号を渡って右折します。

しばらく進むと「土方歳三資料館」の大きな看板が現れるので迷うことはなさそうです。

「にしくぼクリニック」を目印に左折し直進すると、通りの左側壁にも案内板が設置されています。

通り沿いに日野用水が流れているよ!

通りの左側に土方歳三資料館があります。

駐車場

専用駐車場なし

周辺のコインパーキング「コムパーク万願寺第3」など

| 通常料金 | 8:00~20:00 30分/100円 |

| 20:00~8:00 60分/100円 | |

| 最大料金 | 24時間最大 500円 ※最大料金は入庫後48時間までの適用 48時間以降は通常料金が加算 |

| 収容台数 | 16台 |

体験会参加費・支払い方法

| 土方歳三資料館入館料 + 石田散薬製造体験 | 2,500円(税込) |

| 支払方法 | 事前クレジット決済 |

※お出かけ前に最新の情報をご確認ください。

時間枠

30分刻みで設けられた時間枠の中から選択

滞在時間目安

関連サイト

- 土方歳三資料館公式サイト「歳三の生家 土方歳三資料館」

- 土方歳三資料館公式x(旧ツイッター)「土方歳三資料館」

実際に現地を訪れた様子

ここからは筆者2度目の参加となる令和7年(2025年)6月14日㈯開催の「第14回目石田散薬製造体験会」の様子をお届けして行きます。

11:00~11:30の時間枠で参加しました。

正面入口から見て左側が土方歳三資料館、その右側に本日の体験会場「豊玉庵」が設けられています。

10:50頃に石田散薬製造体験会場の土方歳三資料館へ来訪すると、すでに資料館・豊玉庵共に多くの人で賑わっていました。

さすがは大人気のイベントですね!

土方歳三資料館の前で受付を済ませ、会場の「豊玉庵」が満員だったため先に資料館の見学へ誘導されました。

【石田散薬製造体験会】の様子をレポート!

こちらが土方歳三資料館隣の屋内スペース「豊玉庵」です。

土方歳三の俳句の雅号「豊玉」が名前の由来なんだよ!

普段は土方家で行っていたお餅つきで使用した大臼やパネル展示がされているんだな

石田散薬体験会などのワークショップイベントではイベント会場として利用されています。

石田散薬の原料・製造方法について学ぶ

豊玉庵には石田散薬について詳しく学べる「製造方法の解説」や「石田散薬販売分先布図」などが設置され、薬研を引く順番待ちの間にスタッフの方が詳しく説明してくれました。

ただただ作業を体験するだけでなく、とことん石田散薬について学べるのはうれしいですよね!

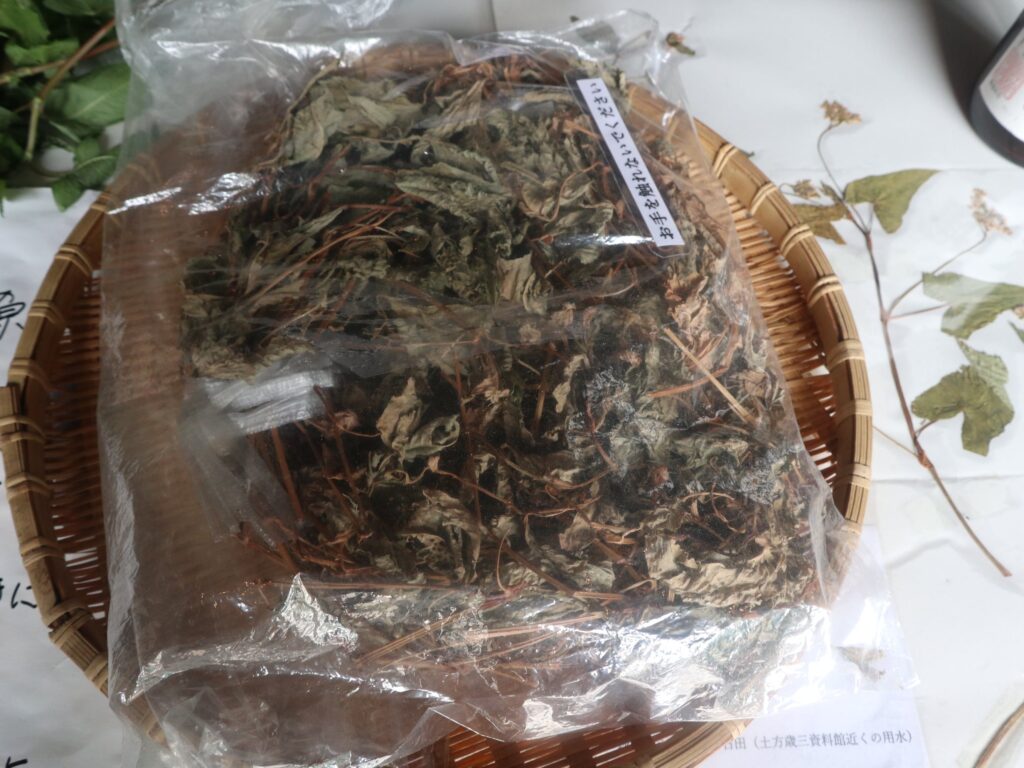

石田散薬の原料「牛額草」

スタッフの方のお話によると、石田散薬の原料は「牛額草(ミゾソバ)」と言って、江戸時代の本草家・貝原益軒の『大和本草』という書物で紹介されているとのこと。

その部分の写真を見せてもらいました。

帰宅してから調べてみたら、「牛面草」の名前で紹介されていたよ!

『大和本草』に「血止め」の記載が認められますが、西洋医学だと立証が難しいんだとか。

気になる方は国立国会図書館デジタルコレクションの貝原篤信著『大和本草1』(1975、10)/218コマから見てみてくださいね。

種子の形がソバに似ていて、水辺や溝に群生することが「ミゾソバ」の名前の由来です。(参考:ジャパンナレッジ 世界大百科事典「ミゾソバ」)。

別名「牛ノ額」「牛面草」。

牛の額のような葉の形状から石田村では「牛額草」と呼ばれていました。

現在でも石田散薬製造体験会のために毎年7月末に用水で牛額草の採取が行われています。

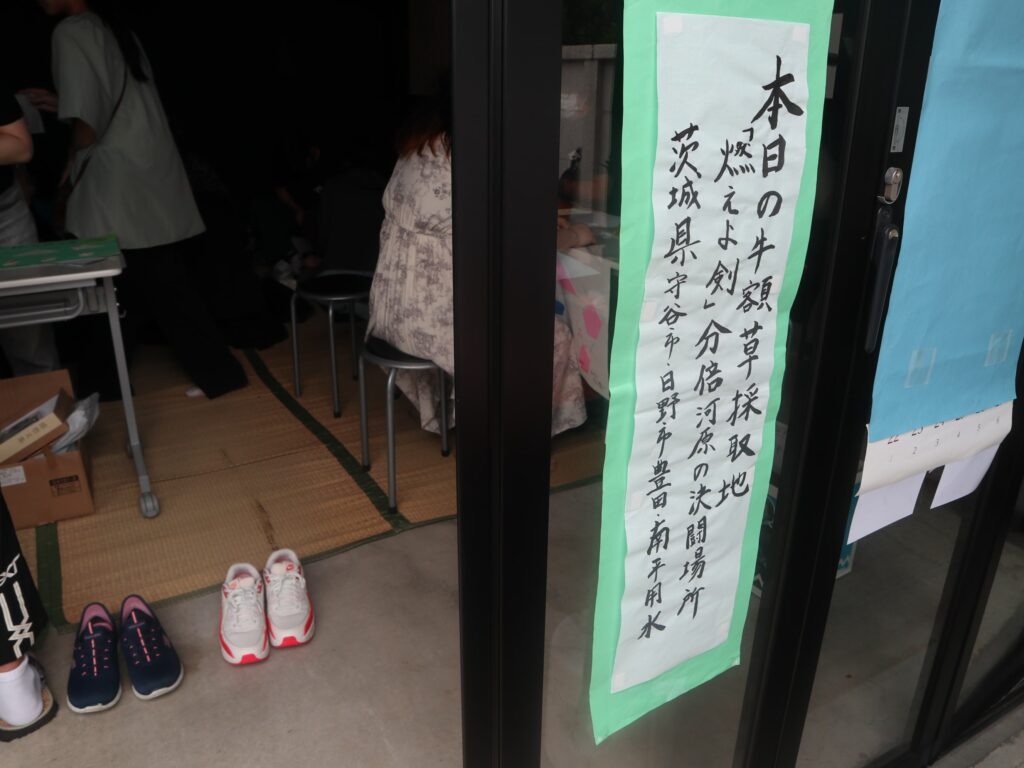

- 小説「燃えよ剣」分倍河原の決闘場所

- 日野市豊田

- 日野市南平用水

- 茨城県守谷市

日野市のみならず茨城県まで行ってるのか

牛額草は綺麗な水の側じゃないと育たないから生息地がどんどん減っていて、近場での採取が難しくなってるんだって…

「雑草として先に刈り取られちゃうこともあるんですよねぇ」とスタッフの方がおっしゃっていました。

茨城県守谷市の方の協力を得て牛額草を採取しているそうですよ。

石田散薬製造体験会の裏側にはこうした方々の地道な努力があるんですね!

石田散薬製造の作業工程

- 水辺に自生する「牛額草(ミゾソバ)」を刈り取る

- 他の雑草を取り除き水洗い

- 陰干しして乾燥させる

- 焙烙(素焼きの平たい土鍋)を使い黒焼きにする

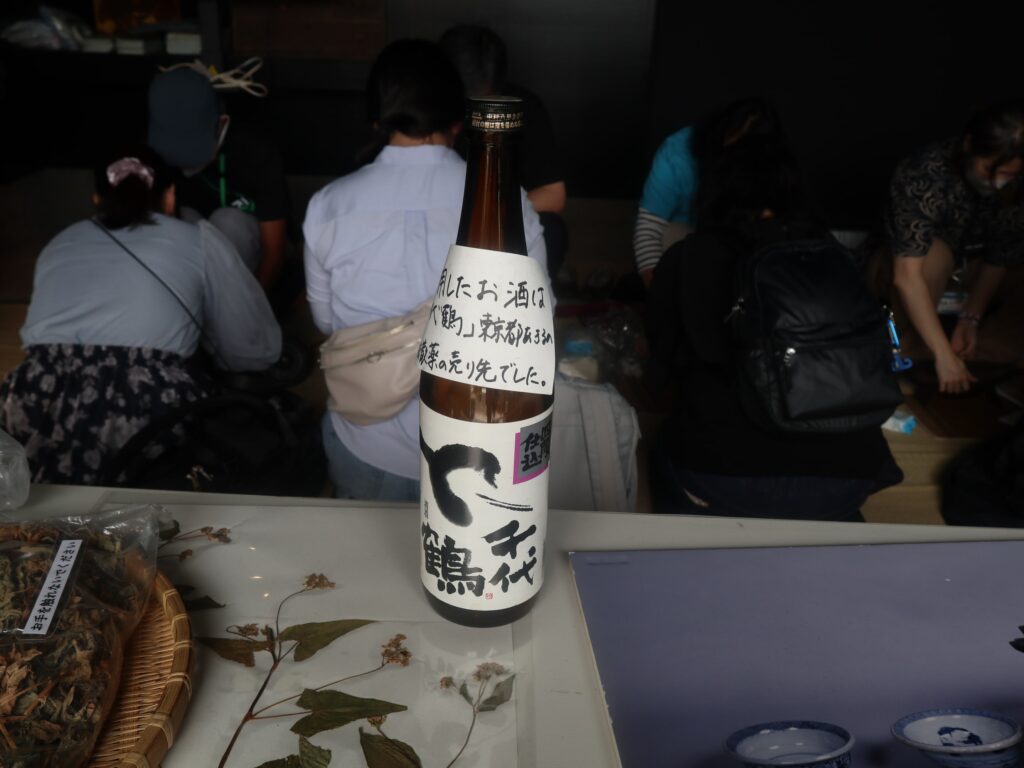

- 黒焼きになった牛額草にお酒をかけて冷まし乾かす

- 1袋分3g=1匁に分ける

ここまでの長い工程はスタッフの方が事前に行ってくれています。

石田散薬製造体験のイベントが年に1度の開催なのは、そもそも準備が1年がかりだからなんですよね。

ちなみに⑤の作業で用いるお酒は、江戸時代に石田散薬の販売先だったあきる野市中村酒造のお酒「千代鶴」を用いていました。

中村酒造は現在も営業されています。(中村酒造公式サイト「中村酒造 奥多摩 あきる野の酒蔵」)

参加者が実際に体験する作業は、

- 薬研で細かくする

- 薬包紙に包む

この2工程を行っていきます。

それじゃあ、お待ちかねの体験をしていくよー!

お姉ちゃん頑張って!

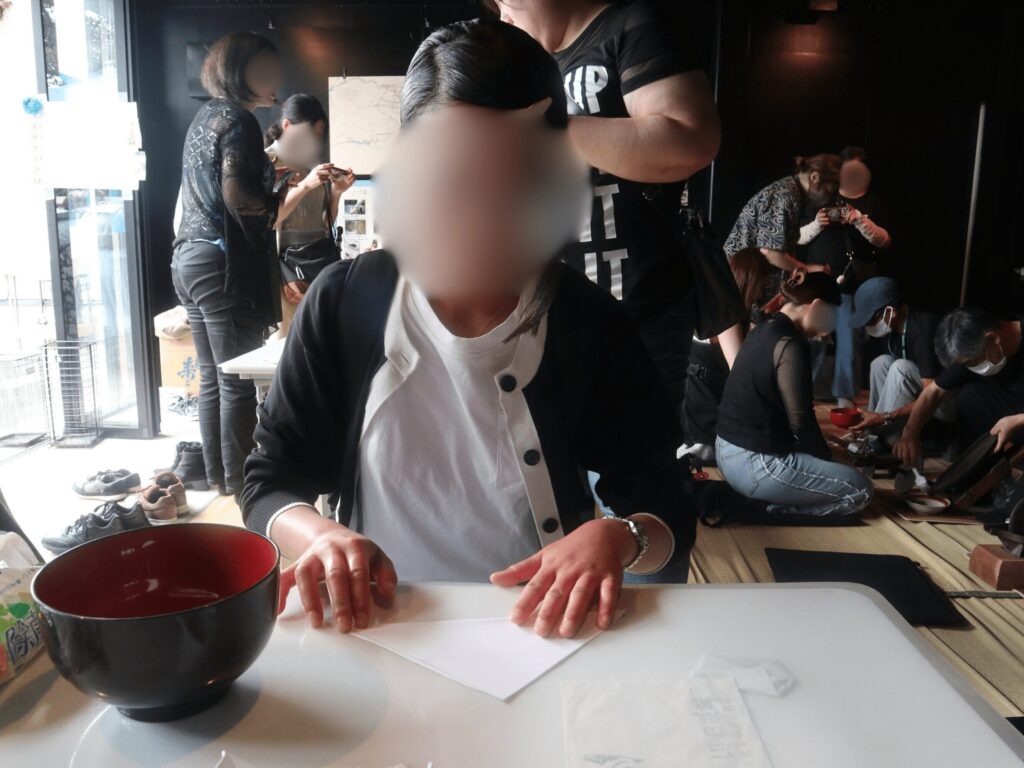

牛額草をゴリゴリ!歳三さん気分で薬研を引く

薬研を引くブースと薬包紙に入れるブースに分かれ、薬研を引く作業は茣蓙を引いた床の上で行います。

薬研を引くブースには横並びにズラッと薬研が置かれ、空いたところへ順番に呼ばれます。

沢山の会話に混じって「ゴリゴリゴリ…」と薬研を引く重々しい音が会場に響いているのが印象的でした。

これだけ並んでいるので気付いたのですが、薬研の大きさってまちまちなんですよね。

体験会に使用された物もよく見ると大きさが違っていました。

筆者が使用した薬研は小さめタイプ。

こんな所に気付けるのも体験会ならではですね!

薬研の中に牛額草が投入され…、

レッツ、ゴリゴリーッ!

予想以上に器具が重くて真っ直ぐに動かすのが難しいんです。

筆者はこれが2回目の体験で、スタッフの方に「さすが要領が分かっていて上手いねー」と褒められちゃいました。

一人一人にスタッフの方が付き添いフォローしてくれるので、初めてでも安心して体験できますよ。

細かくなりきらない固い部分を取り除いてもらいつつ、5分ほど真剣に器具を転がしていきます。

最初ゴリゴリと言ってた薬研の中身も、引くごとに音が無くなりサラッサラになっていくのが目に見えて達成感を覚えます。

歳三さんもこんな風に薬研をゴリゴリして散薬を作ったのかなぁ

みんなで並んで薬研を操る様は、そんなことを想像させますね。

引き終えた散薬をお椀に移してもらい、いよいよ最後の工程の薬包紙に包むブースに移っていきます。

なんだか苦そうな見た目だな

気になって匂いを嗅いでみたら、確かに「これは苦いタイプの漢方薬です!」って感じの香りだったね~

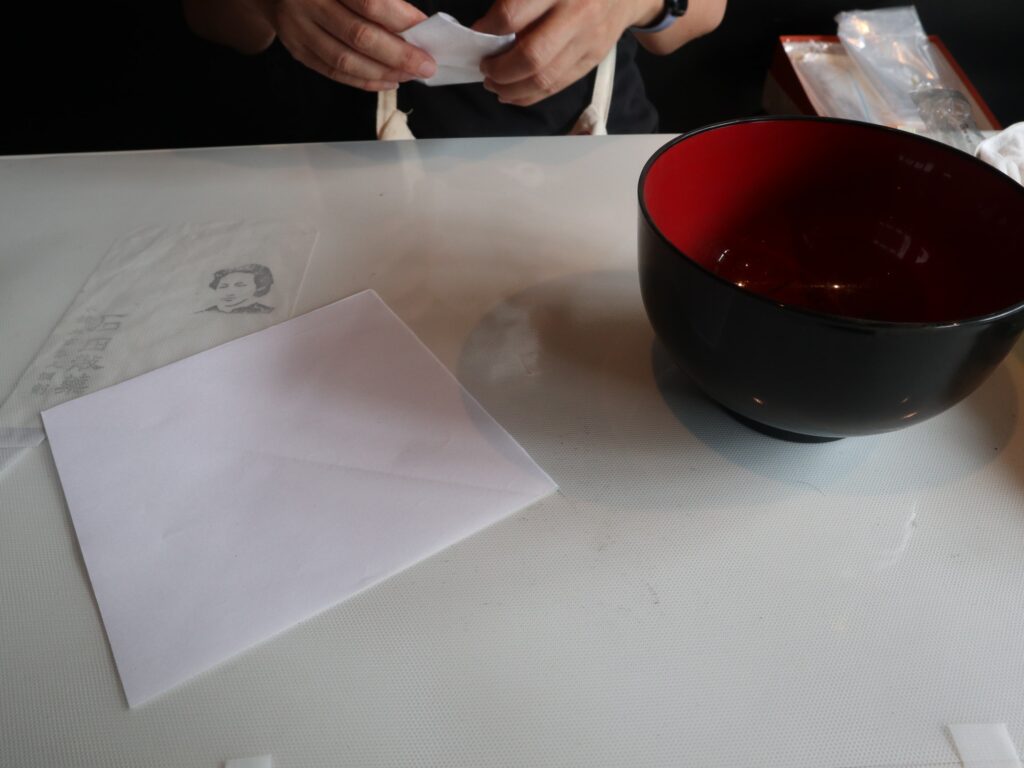

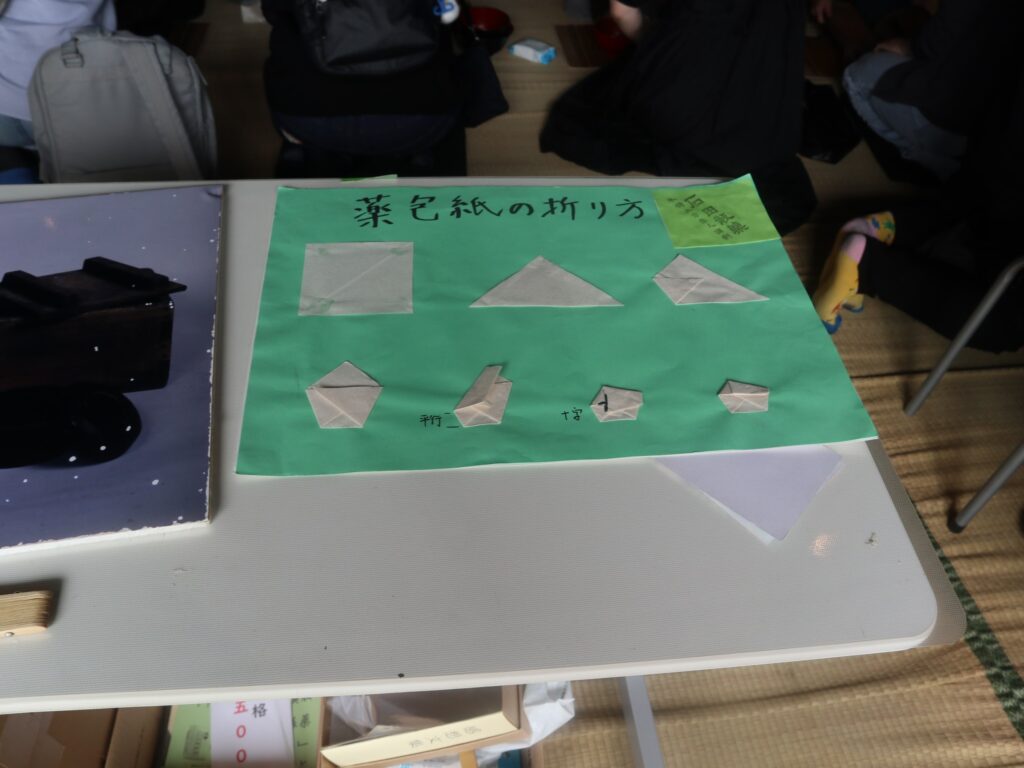

薬包紙に包んで…石田散薬完成!

こちらでは最終工程、細かく引いた牛額草を薬包紙に入れていきます。

机の上には正方形の真っ白な紙が1枚、ポンッと置かれています。

これがまごうことなき薬包紙!

目の前で折り方を教えてもらいながら、ゆっくりと折っていきます。

江戸時代の一般的な折り方だそうです。

▼折り方の手順はこんな感じ。

お椀の中身を折った薬包紙の中へin。

1枚の紙を折っただけなのにビックリするほど中身がこぼれないんですよね。

中身をこぼすことなく家まで持ち帰れたよっ

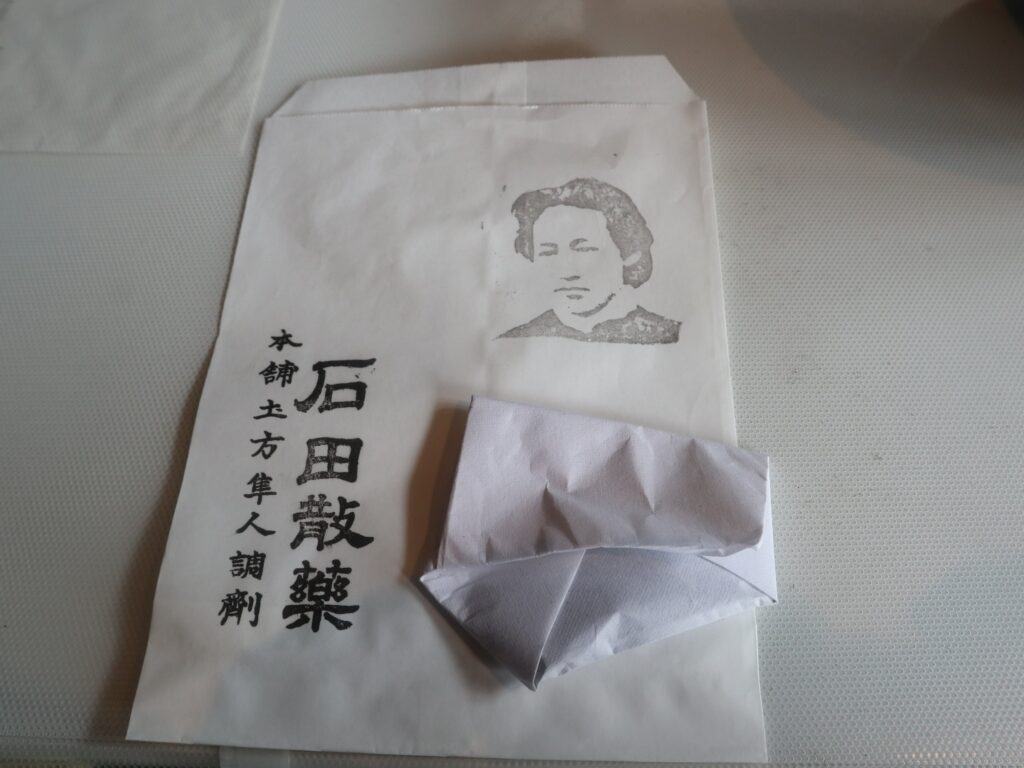

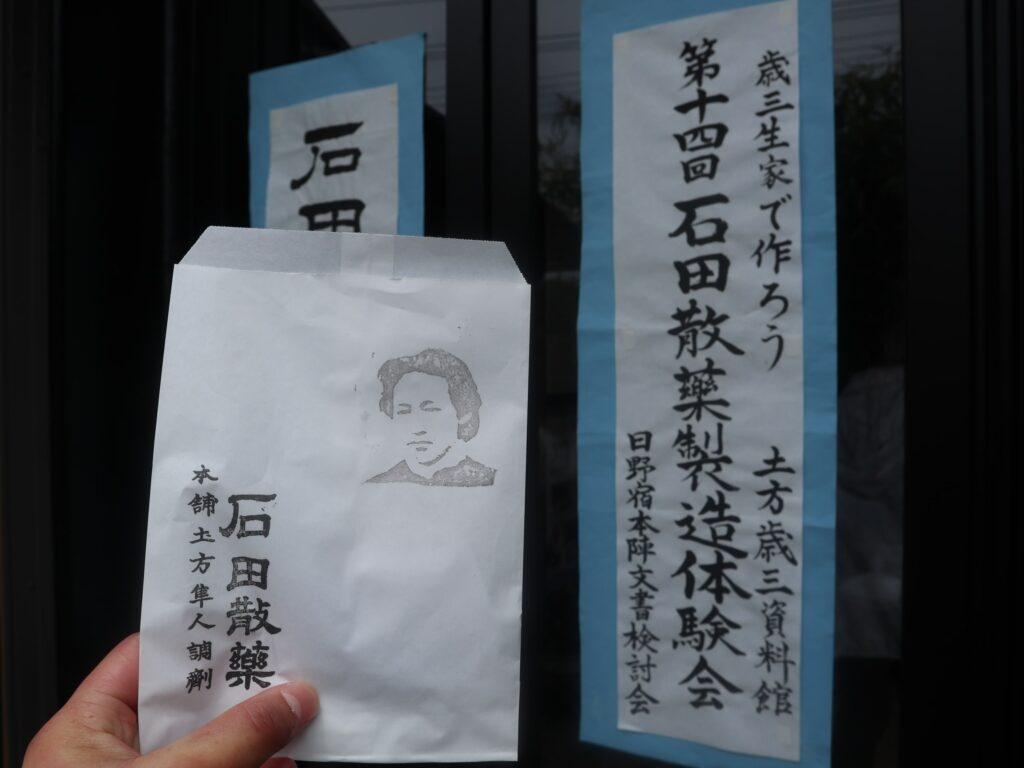

最後に「石田散薬 本舗土方隼人調剤」の文字と土方歳三の顔がスタンプされた薬袋に入れて、完成です。

ちなみに土方家では当主が代々「隼人」を名乗っていました。

ここまでの作業時間は15分ほどですが、自分が手ずから製造した達成感はひとしおです。

その達成感が冷めないうちに記念撮影も忘れずに!

ふっふっふ!

私も新選組隊士みたいに、石田散薬をマイ常備薬にするんだ~

いやいやダメだろ

注意事項に「服用はできません」って書いてあるぞ

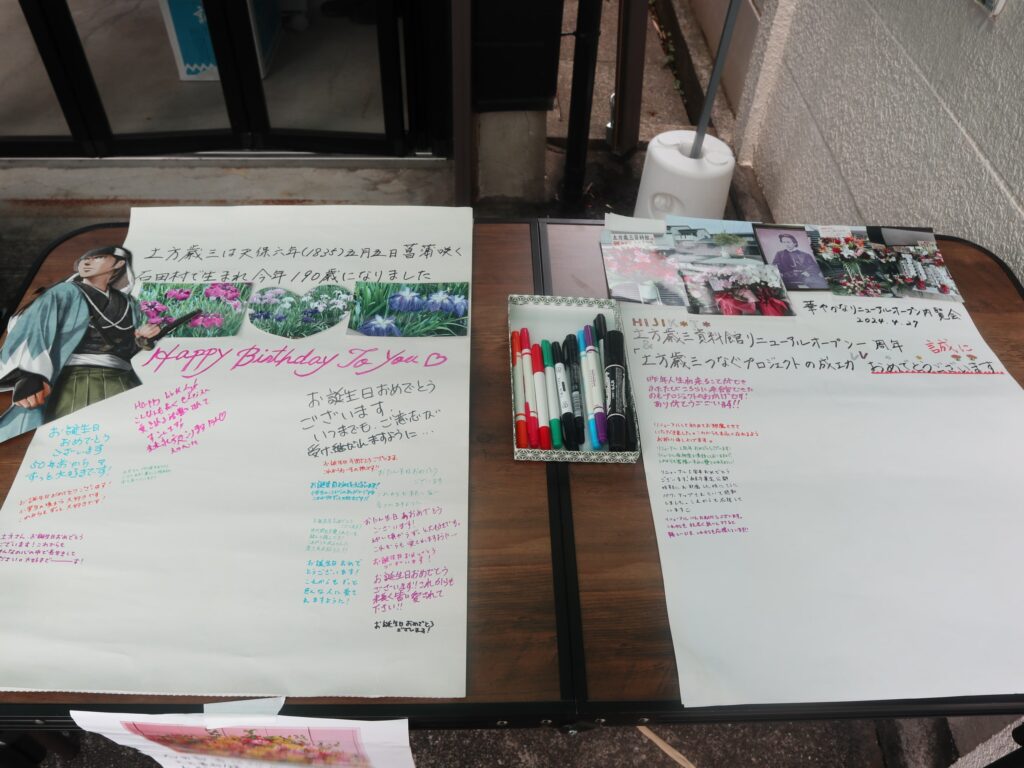

豊玉庵の前には本日の感想や土方歳三190歳誕生日のメッセージを書くコーナーが設けられていました。

石田散薬製造体験終了後に立ち寄り、筆者もメッセージを書きかき。

最後に記念のしおりをいただきました。

これはうれしいサプライズ。

完成した石田散薬と記念のしおりを見れば、いつでも体験会のことが思い出せますね!

こちらでは石田散薬について詳しく書かれた『「石田散薬」と「村順帳」』を購入しました。

体験会を通してより石田散薬について詳しく知りたい!と思った方は、ぜひお求めになってみてください。

土方歳三資料館の見学で土方歳三を身近に感じよう!

石田散薬製造体験会の前後で土方歳三資料館を見学できます。

「体験会の時間帯なら何度でも資料館を見学して良いですよ。じっくり見て行ってくださいね」とのことでした。

館長の土方愛さんの解説を聞きながら、ゆっくりと土方歳三ゆかりの品々を見学しましょう。

「石田散薬製造道具」や「石田散薬チラシ」、土方歳三が行商で使用した「石田散薬薬箱」が展示されているので、体験会後にもう一度見れば、ゆかりの品々をより身近に感じられますよ。

館内はもちろん、庭先の「土方歳三手植えの矢竹」や展示パネルも忘れずにチェックです。

まとめ

この記事では「石田散薬製造体験会の体験内容」や「実際に参加した様子・感想」、「石田散薬について」詳しくご紹介してきました。

- 薬の製造道具、薬研を引いて土方家の家伝薬「石田散薬」が作れる

- 作った「石田散薬」はお土産に持ち帰って体験会の思い出に!

- 石田散薬について深く学べる

- 土方歳三資料館の見学を合わせれば、土方歳三をより身近に感じられる

土方歳三の育った生家で薬研を用いて土方家の家伝薬を実際に作るという体験は土方歳三の人物像の一端に触れられ、「石田散薬製造体験会」でしか得られない貴重な経験になるでしょう。

資料を見るだけでなく「触れる」「経験する」特別なひと時になりますよ。

機会があればぜひ石田散薬製造体験会に参加して、土方歳三気分で石田散薬を作ってみてくださいね!

新選組関連イベントに興味はありませんか?

そんな方にオススメしたいのが【ひの新選組まつり】です。

新選組のふるさと日野では、土方歳三の命日に合わせて毎年5月に「ひの新選組まつり」が2日間にわたって開催されています。

令和7年(2025年)5月開催のおまつり、2日目に筆者が初参加してきました!

「ひの新選組まつりってどんなイベント?」という素朴な疑問から、参加した様子や見どころを詳しくご紹介しています。

もっともっと新選組ゆかりのイベントに参加したい!と思ったら、コチラの記事をぜひ見てみてくださいね。