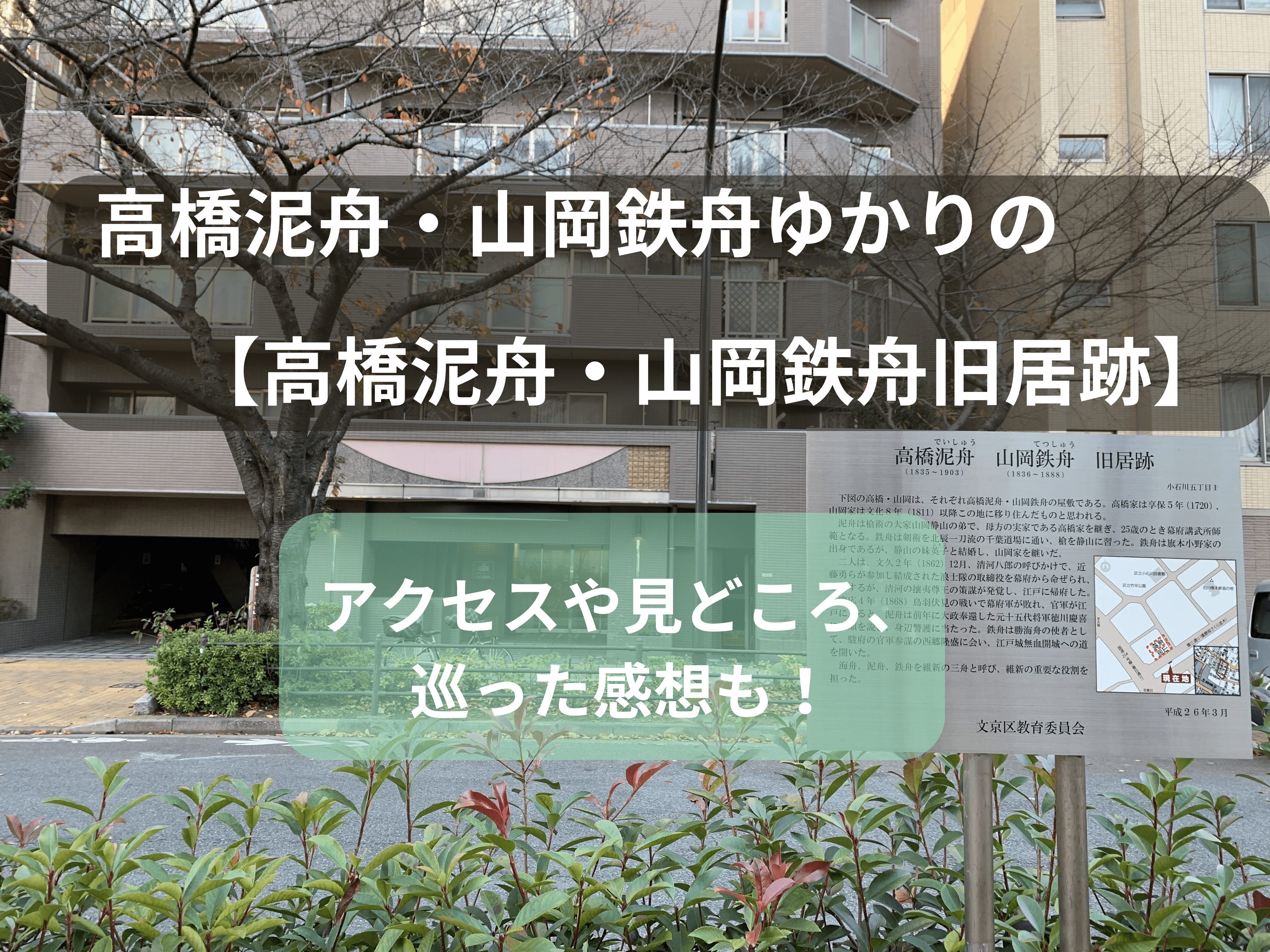

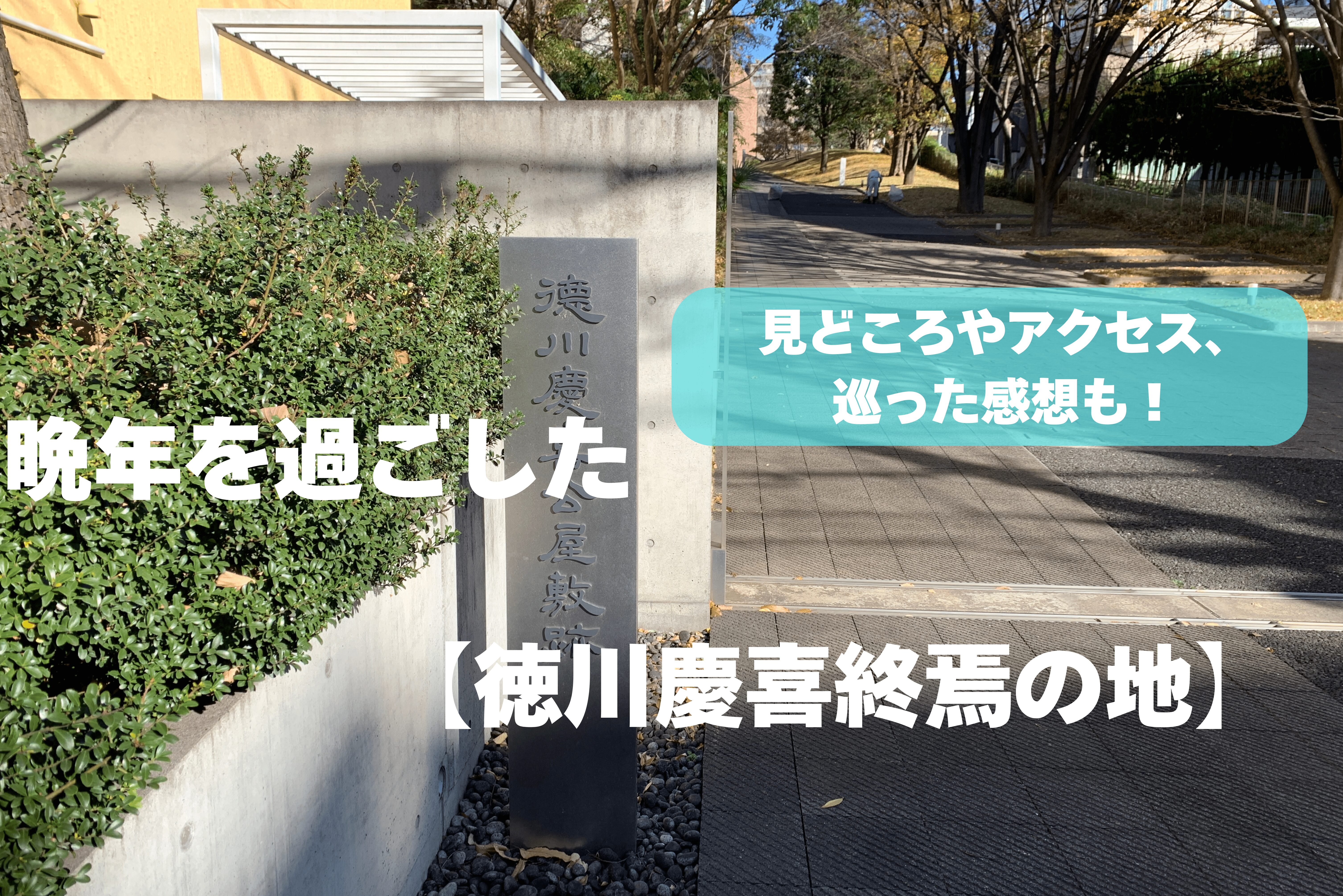

徳川慶喜が最期に選んだ【徳川慶喜終焉の地】|見どころやアクセス、巡った感想も!

幕末史において、欠かすことのできない人物、徳川慶喜。

徳川公儀最後の将軍として有名な彼は、戊辰戦争後、水戸や静岡で長きにわたって謹慎生活を送りました。

謹慎を解かれ、東京へ赴いた徳川慶喜が晩年を過ごした地が小石川にあります。

この記事では、

- 【徳川慶喜終焉の地】の歴史・見どころ

- 【徳川慶喜終焉の地】のアクセス

- 【徳川慶喜終焉の地】を巡った感想

などを詳しく紹介していきます。

激動の時代を駆けた徳川慶喜が最期にと選んだ場所、是非その足で巡ってみてください!

【徳川慶喜終焉の地】とは?

30年の謹慎生活を送った徳川慶喜

慶応2年〔1866〕に第15代将軍となった徳川慶喜は、翌年に起った鳥羽伏見の戦いの後、天皇に対して恭順の意を表し、水戸で約4カ月の謹慎生活を送りました。

年号が明治に変わった後、戊辰戦争に巻き込まれることを危惧し、水戸から駿府(すんぷ、現:静岡県静岡市)に隠棲します。

静岡での謹慎生活は30年に及びました。

最期の地は出生地の傍に

徳川慶喜が静岡から東京に移住したのは、明治30年〔1897〕。

最初は東京の巣鴨に居を構え、昭和34年〔1901〕に誕生の地である旧水戸藩屋敷にほど近い、現在の場所(小日向第六天町邸)に移り住みました。

かつて慶喜邸があった土地は、現在「国際仏教学大学院大学」の敷地になっています。

大学の前に案内板がある他、敷地内には慶喜邸に植えられていた大イチョウが、今でも鮮やかな黄色い葉を付けています。

この項では、【徳川慶喜終焉の地】のアクセスや地図、関連サイトなどをご紹介します。

現地に赴く際の事前準備にお役立てください!

徳川慶喜終焉の地のアクセス・基本情報

| 地図 | 〒112-0003 東京都文京区春日2丁目8−9 所在施設 国際仏教学大学院大学 |

| アクセス | 東京メトロ丸の内線(M22)南北線(N11) 後楽園駅より徒歩約18分 |

| 伝通院より徒歩約10分 |

※お出かけ前に最新の情報をご確認ください。

- 伝通院から徳川慶喜終焉の地への行き方

-

私が実際に歩いた道順だよ!参考にしてね

伝通院通りから春日通へ

伝通院通りから春日通へ伝通院から慶喜邸跡までは春日通りを経由して徒歩10分ほど道のりです。

伝通院の山門を背に「伝通院通り」を進んでいきます。

右手には、「福聚院大黒天」と「福寿院幼稚園」があります。

春日通りを直進「伝通院前」の横断歩道を渡って右折し、春日通りを直進していきます。

信号を二つほど通り過ぎ、右側に「東京学芸大附属竹早中学校」「東京都立竹早高等学校」の校門が見えてくればもうすぐ!

「biossa グルテンフリーベーカリー専門店」を目印に、左折して小道に入って行きます。

線路にかかる橋を渡れば目の前!

線路にかかる橋を渡れば目の前!しばらく直進して線路を渡ると、「徳川慶喜終焉の地」に到着です。

徳川慶喜終焉の地の地図

史跡巡りで注目したい見どころを4つご紹介します。

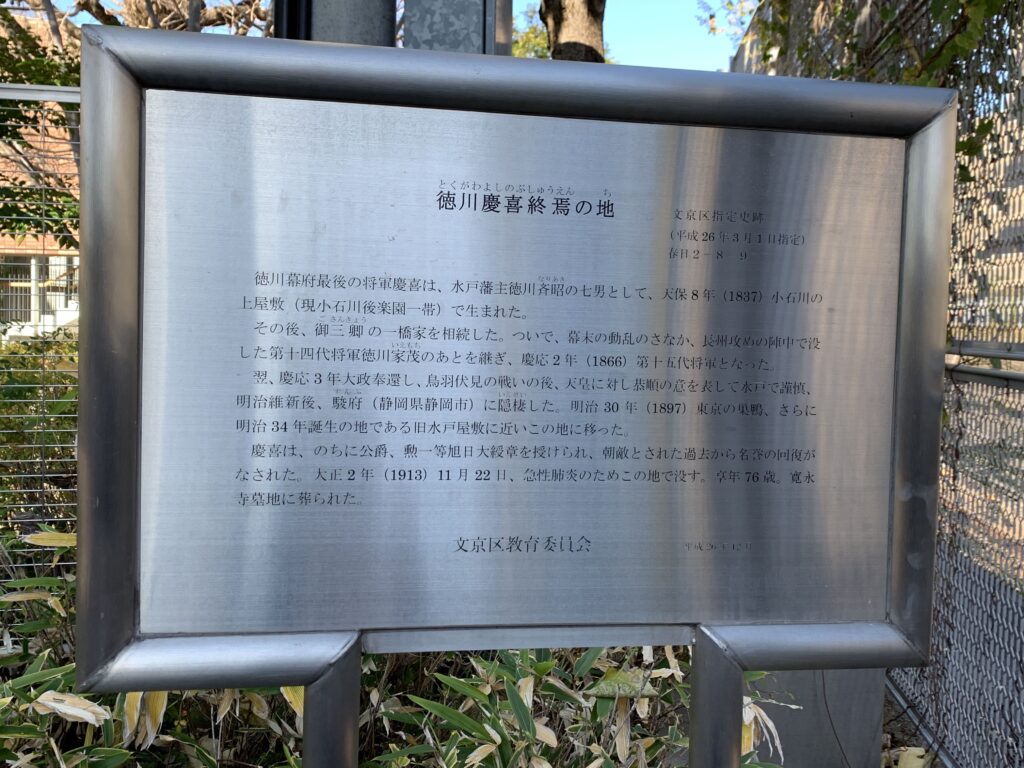

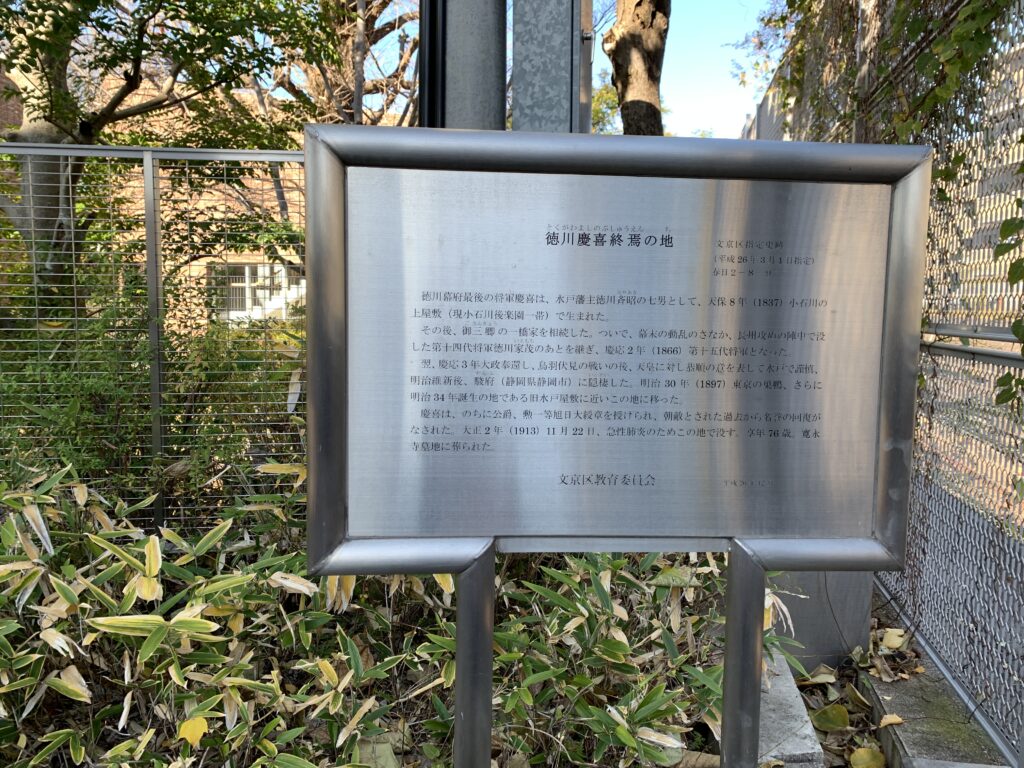

徳川慶喜終焉の地を示す案内板

国際仏教学大学院大学の敷地の前に、「徳川慶喜終焉の地」の案内板が設置されています。

徳川慶喜終焉の地は文京区の指定史跡です。

案内板には徳川慶喜の出生から、この地に移り住むまでの経緯と最期に至るまでの経歴が書かれています。

徳川慶喜は明治30年〔1897〕に東京の巣鴨に居を構えたのち、その4年後にこの地に移り住み、大正2年〔1913〕11月22日に急性肺炎で亡くなるまでの約16年間をこの場所で過ごしました。

享年77歳。

意外と長生きですよね。

慶喜公屋敷大銀杏

国際仏教学大学院大学の敷地内に、慶喜屋敷に生えていた大銀杏があります。

唯一、慶喜邸を偲べるものです。

「徳川慶喜最後の地」の案内板のすぐそばに門があり、そこから敷地内に入れるようになっています。

門が開いていたから、少しお邪魔して見学させてもらったよ

この大銀杏の東側には正門があり、南側には玄関と築山を囲む馬車廻しがありました。

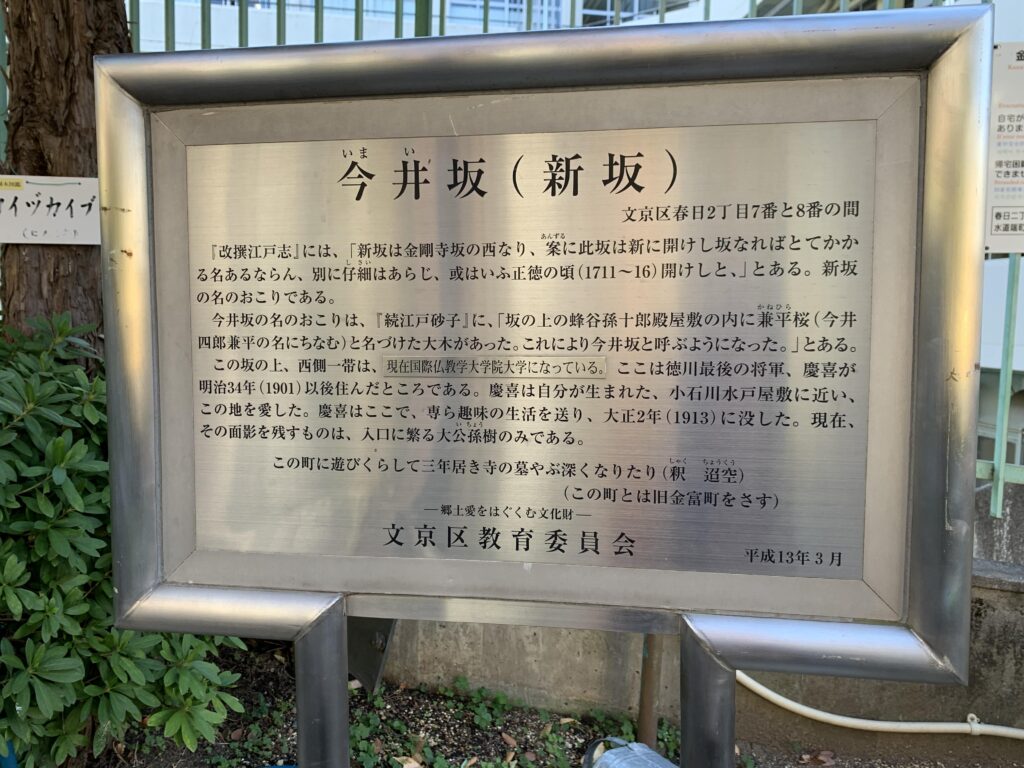

今井坂(新坂)

徳川慶喜屋敷邸跡(現:国際仏教学大学院大学)の横には、「今井坂(いまいさか)」と呼ばれるキツイ坂道があり、坂の途中に案内版が設置されています。

『続江戸砂子』によると、今井坂のおこりは、坂の上の蜂谷孫十郎殿屋敷の内に兼平桜(今井四郎兼平の名にちなむ)と名付けた大木がありました。

これにより、今井坂と呼ばれるようになります。

嘉永7年〔1854〕の切絵図に「新坂(シンザカ)」が描かれています。

新坂の左側にある、徳川慶喜屋敷が建つことになる敷地。

この当時は荻野山中藩大久保長門守の屋敷が建っていました。

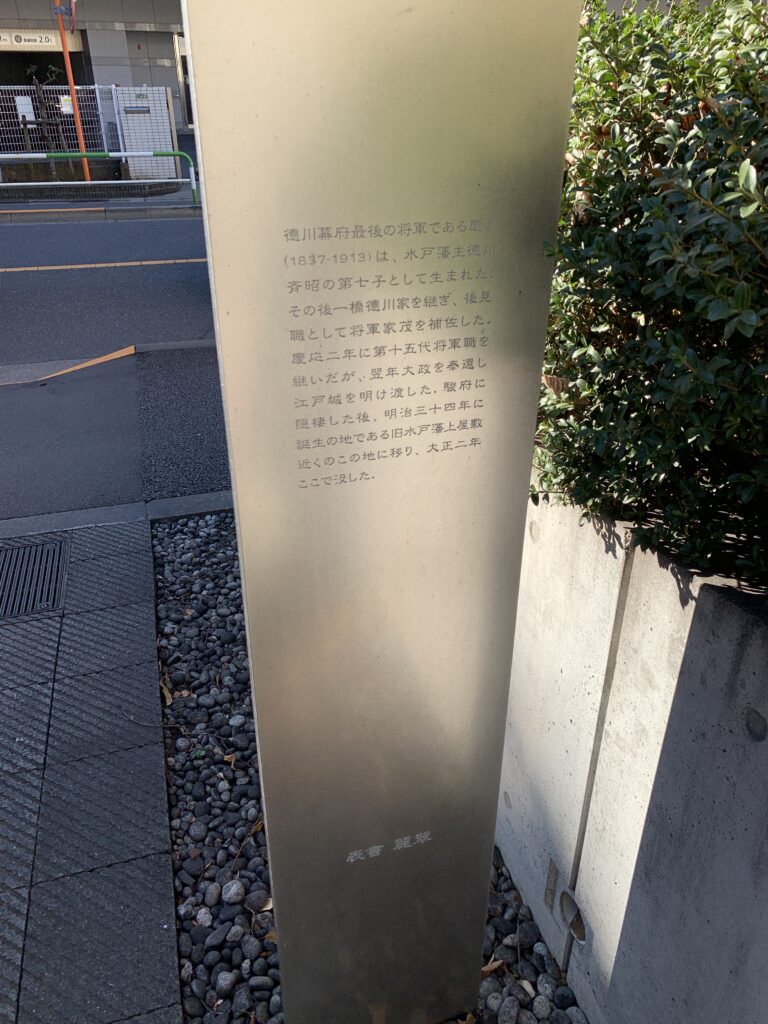

徳川慶喜公屋敷跡碑

今井坂を下って、大学の正面には「徳川慶喜公屋敷跡」の鉄製の碑が置かれています。

こちらの碑の裏側にも説明書きがありましたが、文面は「慶喜公屋敷大銀杏」の前に建っていた碑と同じものです。

史跡を巡った感想

正門から見てみると、かなり広い敷地だなぁと感じます。慶喜屋敷は一体どれほどの大きさだったのでしょうか。

幕末という激動の時代を生き、長い謹慎生活を経て辿り着いた地。

現在は住宅街の中にあり、静かで過ごしやすそうな環境です。

徳川慶喜の晩年に想いを馳せるには、ピッタリの場所ですよ!

江戸幕府最後の将軍、徳川慶喜

徳川慶喜は水戸藩主徳川斉昭(諡号:烈公)の七男として、天保8年〔1837〕9月29日江戸の水戸藩邸にて出生。生母は吉子女王(有栖川宮王女、貞芳院、文明夫人)。幼少期を水戸藩で過ごします。

弘化4年〔1847〕9月に一橋家(御三卿の1つ)を相続後、当時将軍であった徳川家定の継嗣問題が起こり、複雑な政局の中で慶喜は井伊直弼による安政の大獄処断により謹慎になります。

許された後、将軍後見職となり朝幕間を奔走。元治元年〔1864〕禁裏御守衛総督・摂海防禦指揮を命ぜられます。将軍徳川家茂が大坂城で病死すると、これに代わって徳川家を相続し慶応2年〔1867〕に第15代将軍の座に着きました。

翌慶応3年〔1868〕大政奉還し、次いで勃発した鳥羽伏見の戦い後、天皇に対し恭順の意を表して水戸で謹慎(4カ月ほど)。その後、静岡の地に移り住み、30年という長い時間をその地で過ごしました。

徳川慶喜が静岡から東京に移住したのは、明治30年〔1897〕。最初は東京の巣鴨に居を構え、昭和34年〔1901〕に誕生の地である旧水戸藩屋敷に近いこの地(小日向第六天町邸)に移り住みました。

昭和35年〔1902〕公爵を授けられ、その後勲四等・旭日小綬章、次いで勲一等・旭日大綬章を受け、朝敵とされた過去から名誉の回復がなされます。

大正2年〔1913〕11月22日、急性肺炎により病没。享年77歳。墓は東京都台東区谷中の徳川家墓地にあります。

古地図で見る慶喜邸の面影

昭和6年〔1931〕の小石川区小日向第六天朝・金富町西部地区の地図。「徳川公爵邸」の記載があります。

黒丸で印をつけてある「金富尋常小学校」は現在も同じ場所に「区立金富小学校」が、「龍閑寺」は現在も同じ場所にお寺が存在してるので、分かりやすいです。

まとめ

晩年の徳川慶喜は、自転車や自動車を乗り回したりする、新しい物好きだったそうです。

鳥羽伏見の戦いでは最中に大阪城から逃げ出した経緯もあり、なかなか評価されない人物ですが、近年では再評価する動きがあります。

数奇な運命を辿りながらも、最期に選んだこの場所で、少しは自分らしく生きられたのではないでしょうか。

そんな感想を抱かせる、徳川慶喜終焉の地。

是非その足で訪れ、徳川慶喜の晩年に想いを馳せみては?

【徳川慶喜終焉の地】がある小石川には、新選組ゆかりの地を始めとする史跡スポットが盛りだくさん。

徒歩10分圏内にあるそのほかの史跡にも是非、足を延ばしてみてください!