【史跡巡り記】上田城下町、赤松小三郎ゆかりの地&旧北国街道を巡る旅4|赤松小三郎誕生の地を巡る!

上田市の偉人・赤松小三郎の名前から付けられた「赤松町」は、観光客が多く集まる柳町から通り1本入ったところにあります。

閑静な住宅街が広がるその場所は、上田藩士・赤松小三郎が誕生した地として、案内板や石碑が立っています。

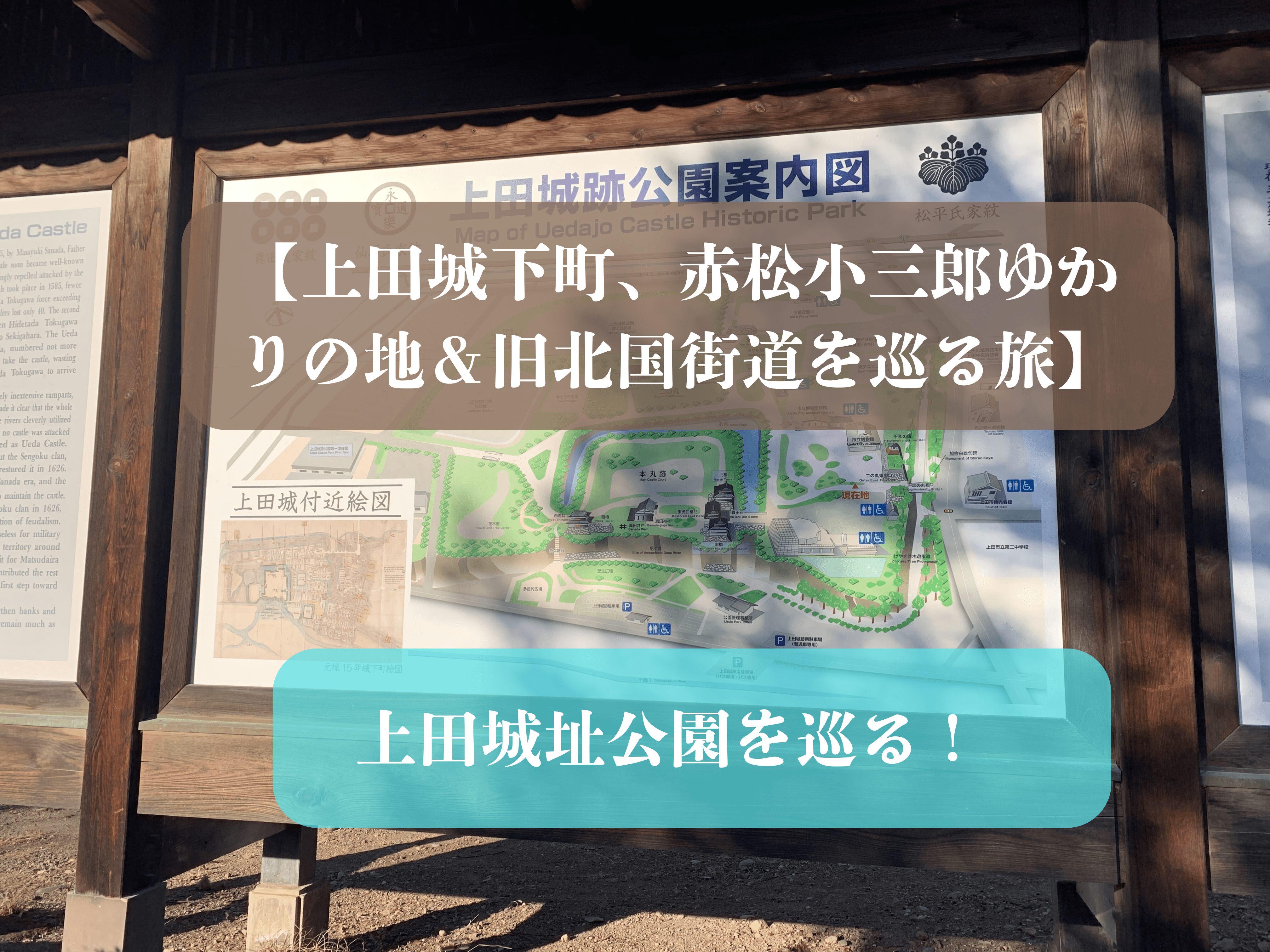

上田城下町、赤松小三郎ゆかりの地&旧北国街道を巡る旅。

第4回目の今回は、「赤松小三郎生誕の地」を巡りつつ、「赤松小三郎講座」にも参加していきます。

今回は赤松小三郎尽くしでお届けして行くよー!

この回で巡った主なスポット

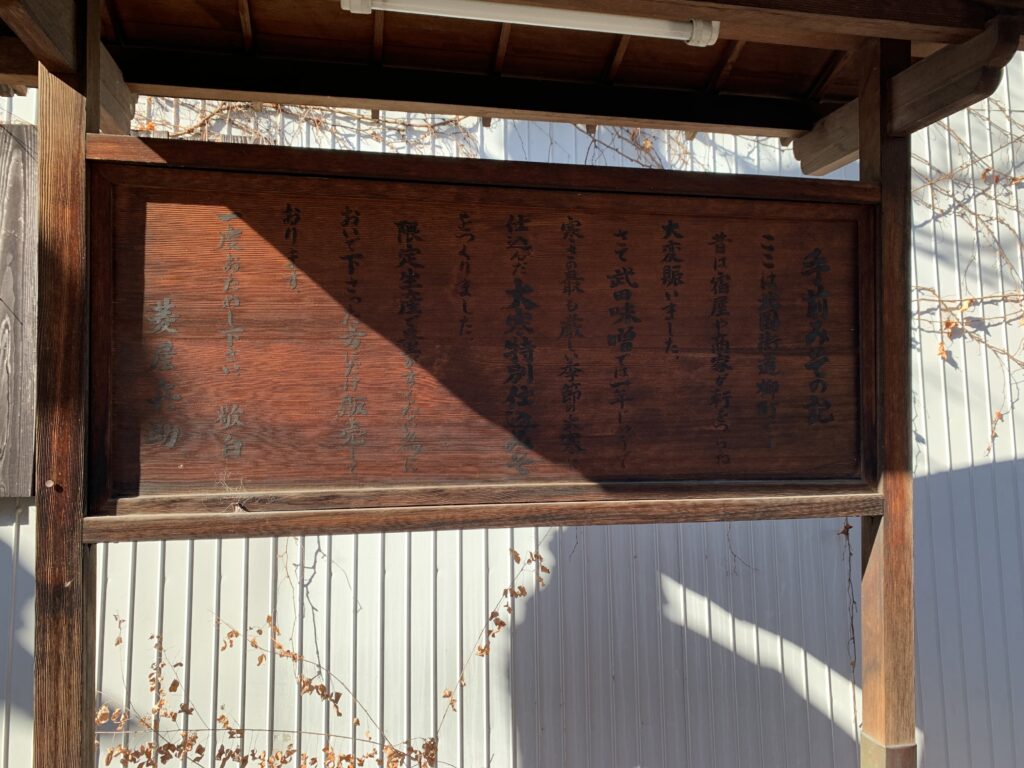

旅の始まりは「信州武田味噌菱屋」から

今回のスタートは、前回巡った「保命水」四つ角の向かい側にある「信州武田味噌菱屋」から。

この菱屋さんは柳町にお店を構えて90年以上、長野県みそ品評会で長野県知事賞を受賞するほどの実力をもつお味噌屋さんです。

柳町の北端にあるこのお店。通り沿いには看板もありますので、菱屋さんお目当ての方は分かりやすいと思いますよ。

余談ですが、長野県と言えば信州味噌。

かく言う私もこのお味噌で育った口です。

遠出した先で食事すると、味の違いに気が付く事ってあるよね

京都旅行で白味噌のお味噌汁を食べた時は、味が全然違っていて驚いたなぁ

ちなみに、現在日本で生産・消費されているお味噌の約5割が信州味噌なんですって。おっどろきー。(参考:信州MISOラボ 長野県味噌工業協同組合連合会 公式サイト)

さて、余談話はここまでにして、信州武田味噌菱屋を右手に通り過ぎ、旧北国街道をもう少しだけ辿って行きます。

目指すは赤松小三郎生誕の地、木町です。

街道歩きはラストスパート!

「信州武田味噌菱屋」から西に進むと、町名は「上紺屋町」に変わります。

石畳の細道には両サイドに昔ながらの趣深い家々が並んでいて、街道歩きしているなぁという感覚に浸らせてくれます。

蛭沢川にかかる緑橋を渡ると、石畳が途切れてここからはアスファルトの道。一気に現代に引き戻された感が否めません(笑)。

ちょっと進んだ先にある電柱に、町名が出ていました。

旧北国街道はこの先をさらに真っ直ぐ進み、鎌原村・西脇村などを経て、やがて上田城下町を抜けていきます。

この日の旅で、私が旧北国街道を辿るのはここまで。

海野町から始まって原町・柳町と、寄り道・脱線しつつも宿場町の雰囲気を味わいながら、のんびり歩いて来られました。

やっぱり街道歩きって、楽しいんだよなぁ

街道歩きオンリーでまた来たいな、と思うほど名残惜しさを感じつつ、ここからは街道を外れて十字路は左の道へ。

ほど近くにある「赤松小三郎生誕の地」を目指します!

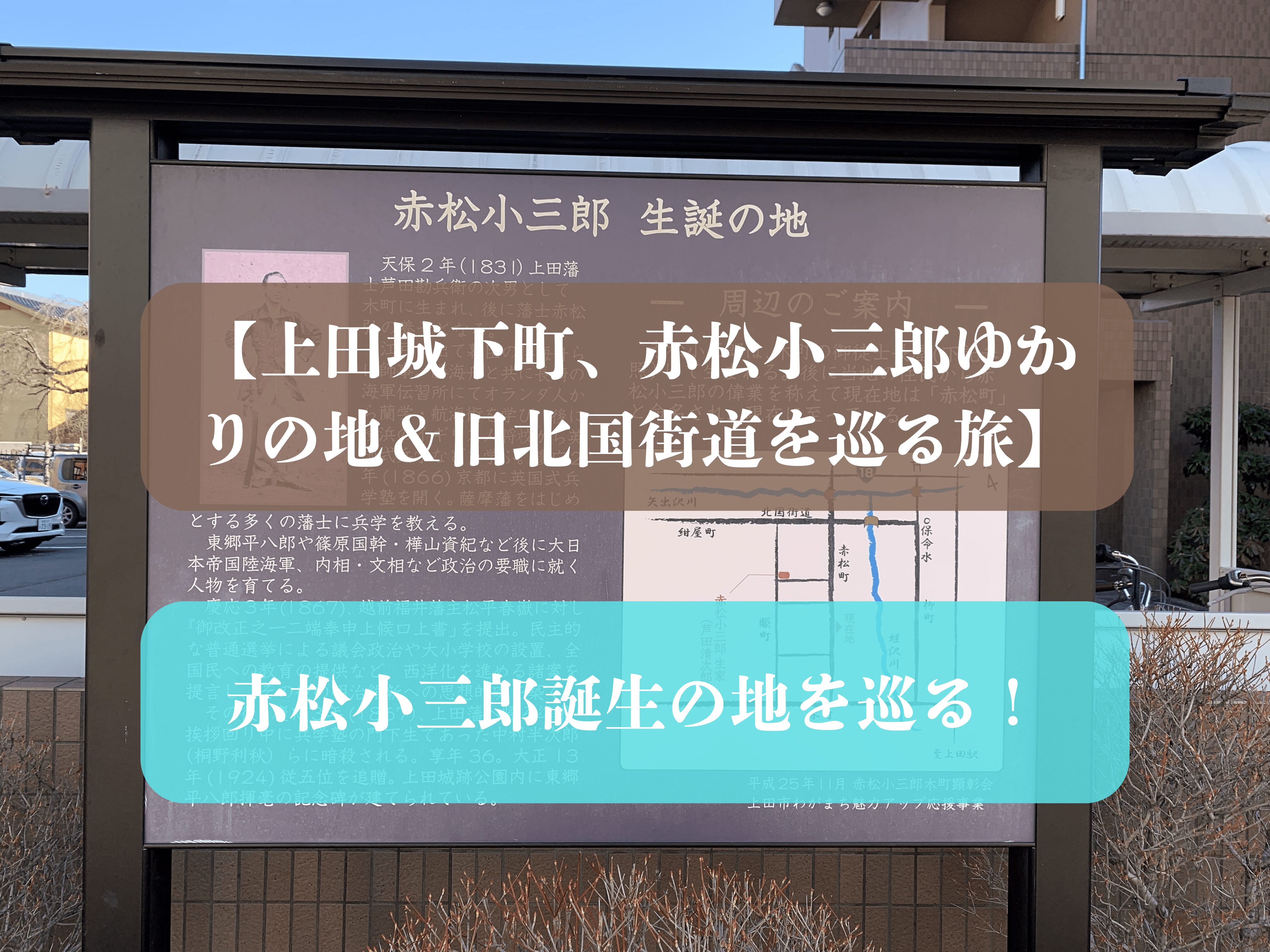

「赤松小三郎生誕の地」案内板が立つ赤松町

案内板周辺の様子

左折した先は広い道路になっていて、会社のビルやアパートなどが立ち並ぶ閑静な住宅街。数百メートルほど歩くと、道の左手に茶色いアパートが見えてきます。

その敷地の前に「赤松小三郎生誕の地」案内板が設置されていました。

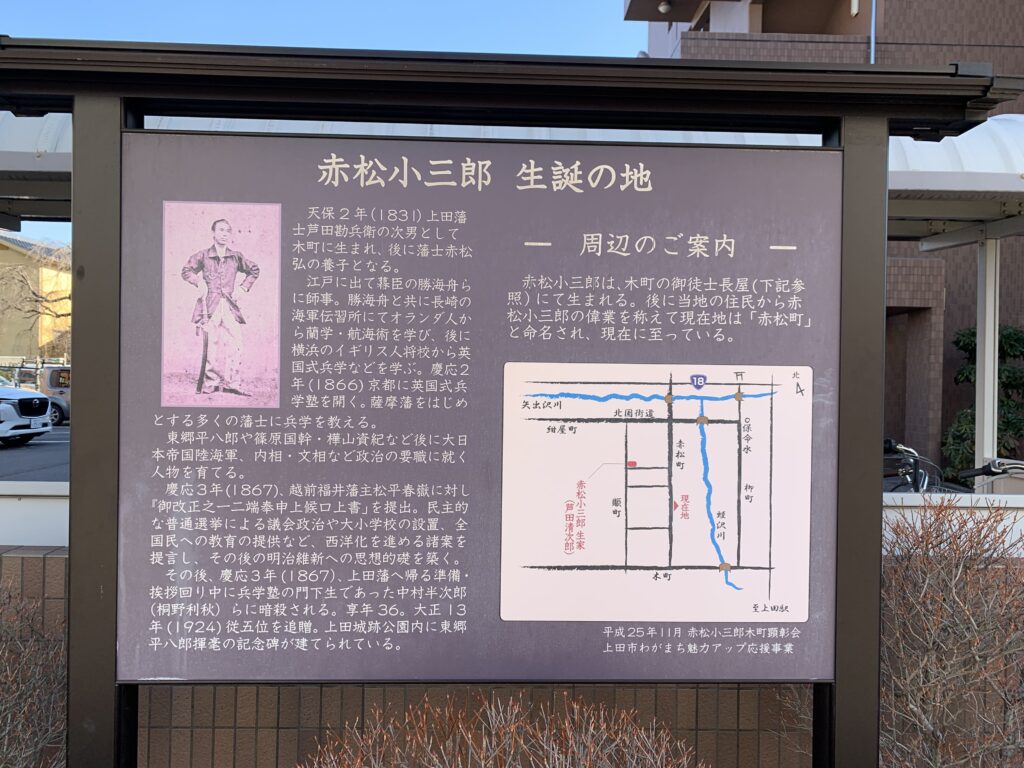

「赤松小三郎生誕の地」案内板

赤松小三郎は、天保2年〔1831〕4月4日、上田藩の下級藩士・芦田勘兵衛、妻・志賀の次男として城下町の木町で生まれます。幼名は清次郎。芦田家を継ぐ兄・柔太郎、姉・くにの3人兄弟でした。

赤松家へ養子に入り家督を継いだため、一般的に「赤松小三郎」の名前で知られています。

現在、赤松小三郎の生まれ育った木町に案内板が設置されています。

赤松小三郎の偉業を称え、昭和5年に北の紺屋町から南の木町を通る南北道路が作られた際に「赤松町」と名付けられました。

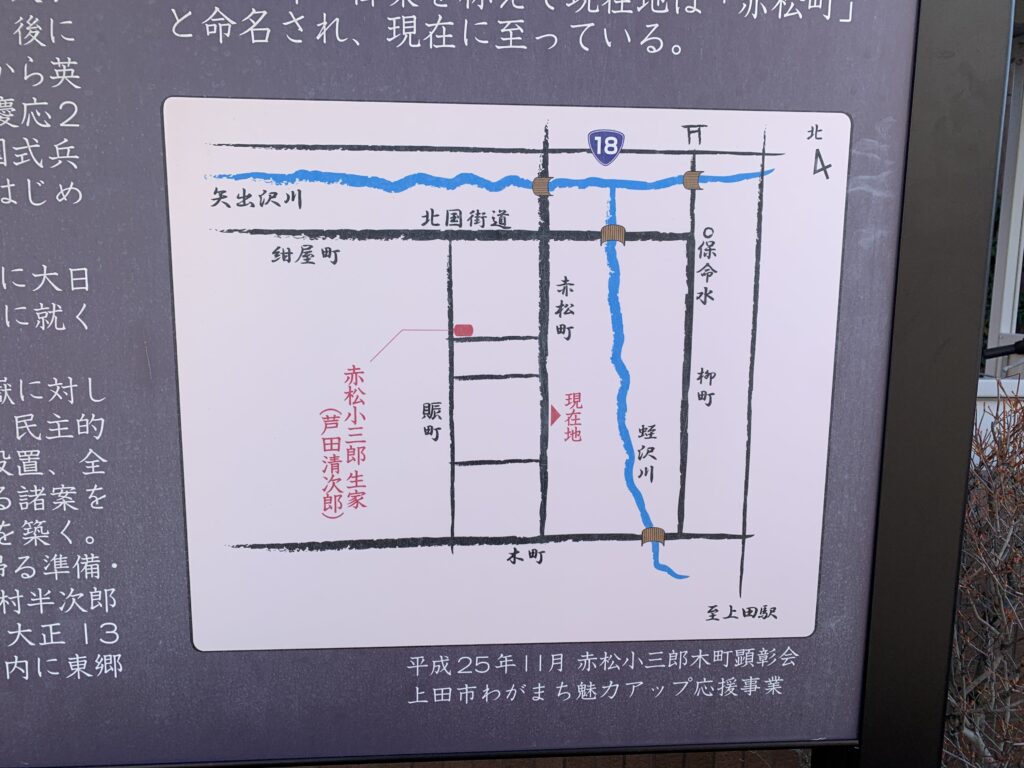

上記の地図でも赤字で示されているように、通り1本挟んだ先にある住宅の一角がその場所で、現在石碑が立てられています。

距離も近いので、さっそくそちらの方へと向かっていきましょう。

赤松小三郎生誕の地案内板の地図

赤松小三郎生誕の地碑

小道に現われた稲荷神社

案内板の向かい側に伸びる小道を進むと、隣の通りへと抜けられます。

いかにも周辺住民の抜け道として利用されていそうな小道。

迷惑にならないようささーっと通り過ぎようとしたのですが、あるものを発見し、ピタリと足を止めてしまいました。

朱色が目を引く小さな鳥居を発見。どうやら稲荷神社のようです。

普段は近所の人が詣でているのかしら、と思いつつ、ちょっと寄り道しました。

中は小さい公園のようにベンチがぼつりと置かれていて、奥には稲荷社らしき建物が。

ガラス越しに中をのぞいて見れば、小さなお狐様の置物が沢山飾られていました。

写真に撮ろうと思ったのですが、上手くいかなかった・・・。撮影NGというお稲荷様からの無言の圧だったのかも(笑)。

中は綺麗だったので定期的に近隣の方が掃除しているんでしょうね。

地域で大切にされている系の小さい神社って、なんか好きだなぁ

許可取りなく写真を撮ろうとしたお詫びに、ガラガラと鈴をならしてお参りしておきました。

賽銭箱がなかったので手を合わせるのみで勘弁、勘弁。

お参りを済ませ、鳥居をくぐって道に戻ります。

小道を抜けて出た通りを右折し、数十メートルほど歩くと、住宅地の一角に石碑が立っていました。

「赤松小三郎生誕の地」石碑

美容室とアパートに挟まれた住宅の庭先、電柱の真ん前にちょんと立つ石碑を発見。

「赤松小三郎生誕之地」と彫り込まれた石碑です。

事前に調べた時にはのぼり旗が立っている写真が掲載されていたのですが、この日は見当たりませんでした。普段は立ててないのかしら。

駐車場部分が開けているので、見落とすことはないかなと思いますが、一応ご注意を。

こちらの石碑は、赤松小三郎の生家があったとされる付近の土地所有者協力のもと、「赤松小三郎木町顕彰会」の方が設置したそうです。(参考:上田地域振興局 長野県魅力発信ブログ)

設置には上田市の補助金を利用したとのことですが、石碑1つ立てるのもきっと大変ですよね。

史跡巡ラーとしては、史跡を示す物を設置してもらえるのは本当にありがたいこと。

地域の方の「知ってほしい」という思いを受け取る側として、精一杯史跡巡りに努めたいと改めて思いました。

はい、巡りまくります!(唐突な宣言)

赤松小三郎生誕の地石碑の地図

ゆかりの地を巡った後は・・・赤松小三郎講座へ

上田城跡公園二の丸橋から始まり赤松小三郎生誕の地碑まで、所要時間は約2時間強。上田城下町を反時計回りにぐるーっと歩いてまいりました。

お店などはほぼスルーだったのでこの時間に収まったんだと思います。ウィンドウショッピングがてら巡る方は、もう少し時間を見積もったほうが良いかもしれません。参考になると良いですけど(笑)。

見るもの得るものが多くて本当に充実しきりでしたが、忘れてはいけません。

今日一番の目的は・・・そう、「赤松小三郎講座」受講のためです。

ゆかりの地を巡ってきた今こそまさに、赤松小三郎についてさらに深く学びたい!

だいぶ前のめりだな。少し落ち着きなって

ごめんごめん。一旦お昼でも食べて気を落ちつけよう

開始時間の13:30まではまだ時間があったので、ここでお昼休憩をすることに。

愛車が待つ駐車場に戻り、昼食の後、講座会場となる「小県上田教育会館講堂」へと赴きます。

赤松小三郎講座へ参加

赤松小三郎講座の様子

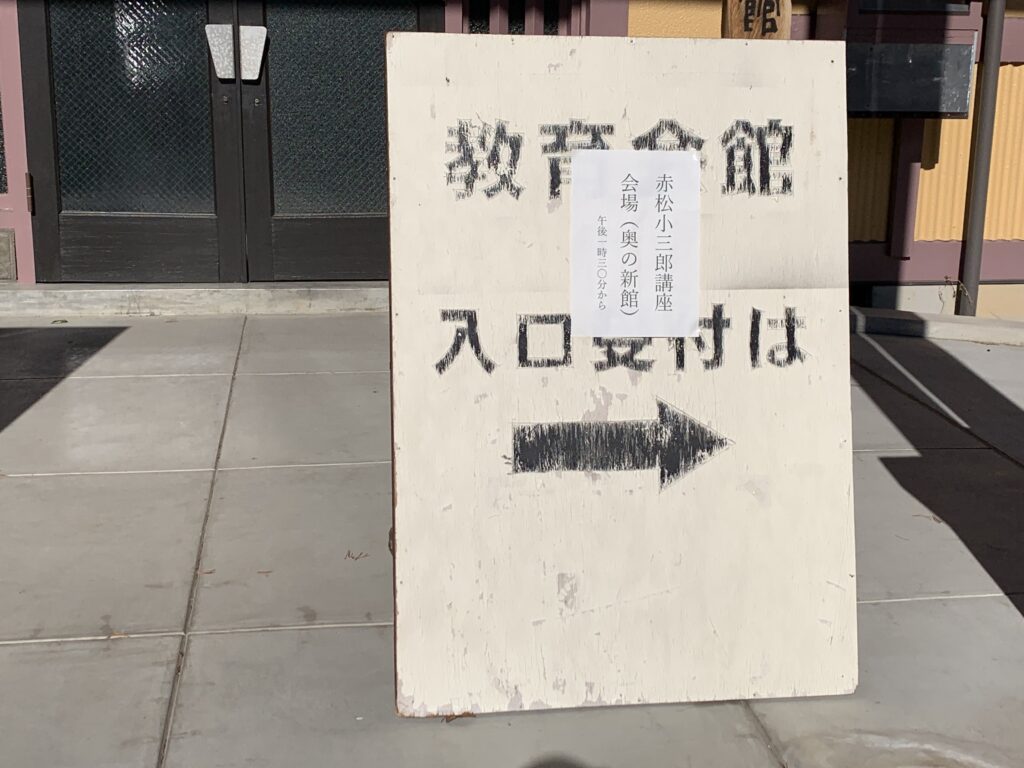

本日の会場はこちら、「小県上田教育会館講堂」。

『車を止めるスペースが狭いので、上田城址公園の有料駐車場を利用ください』と、講座主催者の赤松小三郎顕彰会公式サイトに記載があったので、車は上田城址公園北観光駐車場に停めてきました。

有料とはいえ、1時間までは無料で止めることが出来ます。(以降は1時間ごとに100円加算、詳しくは公式サイトへ)。

13:30から開始で、私が会場に着いたのが13:15頃。参加は今回が初めてだったので、要領が分からずドキドキです。

敷地内には建物が2つ建っており、会場は向かって右側のオレンジ色の建物の方でした。

敷地内の左側にある黄色い建物は小県上田教育会館休館の「上田市先人館」という建物で、普段は上田市出身の先人をパネルで紹介している場所です。

ありがたいことに、こちらの建物の前に案内書きが貼りだされていました。

どのくらい人数が来るのかも見当がつかなかったのですが、ちょうど5,6人の方が講堂の中に入って行くところでした。おかげで迷うことなく無事に入場できてホッと一息。

入口にはスリッパが用意されていたのでそれに履き替え、会議室のような会場の手前で、用紙に名前・住所・電話番号を記入するよう求められてカキカキ。

さてどんな人が来ているのかしら、とチラリと用紙を覗いてみたところほとんどが市内の方なのですが、驚いたのは県外から来ている方もいたことです(栃木県とか書いてあった気がする)。

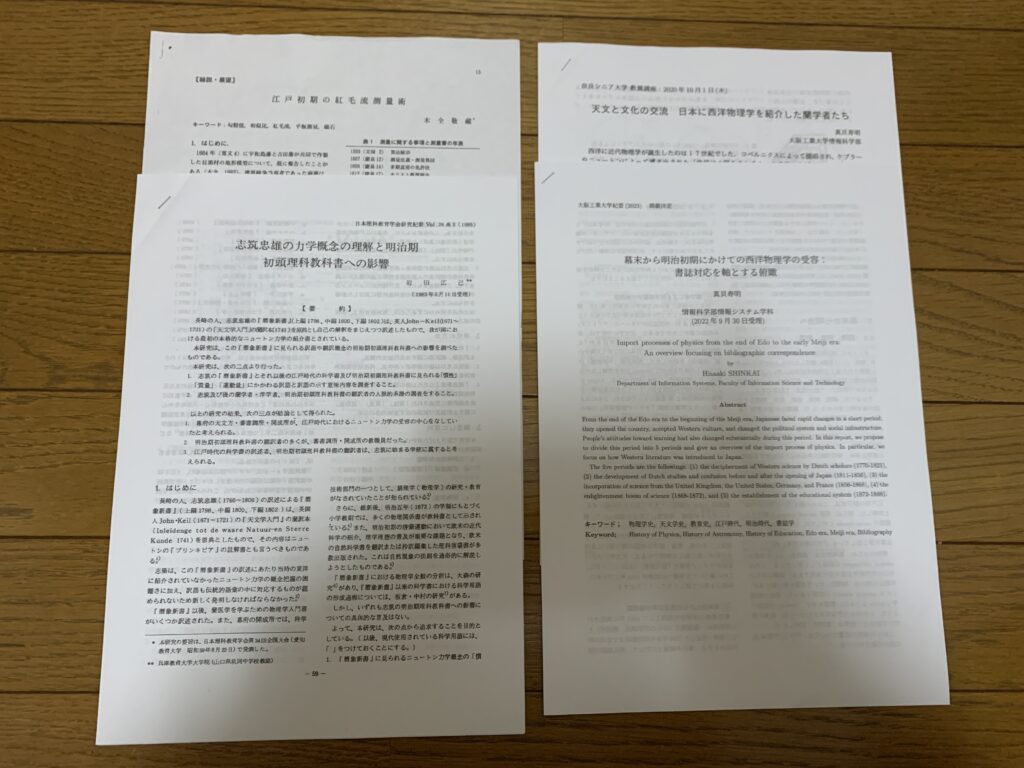

コの字型に長テーブルがセッティングされた会場に入り、手渡された資料を受け取って、空いている席に着座。

すでに20人ほどの人が集まっていて、年齢層も幅広く、高齢の方から比較的若い方もいました。私みたいな若輩者、もしかしたらお門違いかも・・・なんてちょっと日和っていましたが、安心安心。

講座の感想

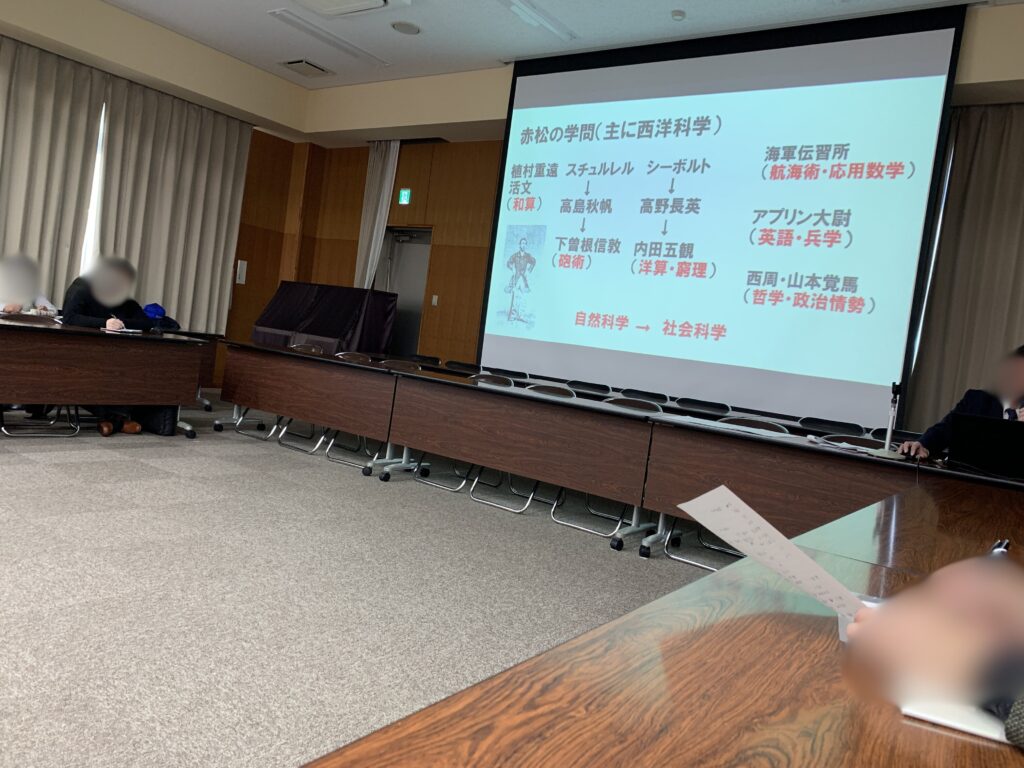

議題の通り、今回のお話のメインは「西洋科学」。

赤松小三郎が勉学に励んでいた当時、江戸でどのような西洋学問が学ばれていたのかという歴史的背景。そして赤松小三郎が誰から、どんな内容の学問を学んでいたのか、というお話でした。

以下は私の感想です。専門知識の無い人間の感想なので、さらっーと。

赤松小三郎が学んだ西洋科学

赤松小三郎が学んだ学問としては、西洋科学だけでもこれだけの量。

和算・砲術・洋算・窮理・航海術・応用数学・英語・兵学・哲学・政治情勢・・・。

これが人1人が学ぶ量なのかと思うほど、凄まじい学習量ですよね。

赤松小三郎は勝海舟の門弟として長崎海軍伝習所に行くのですが、「勝海舟は数学が苦手で、それを補うために数学が得意だった赤松小三郎を連れて行った」なんて話もあるので、藩校時代から並々ならぬ努力で勉強していたんでしょうね。

生まれが上田藩の下級藩士だったので、勉学でなんとか身を立てようとしていたのかも。

江戸時代は身分制度が厳しかったですから、なんとなーく新選組の近藤勇とか土方歳三とか、身分の低い人と同じ空気を感じてしまう・・・。まぁ赤松さんはれっきとした武士なんですけどもね。

赤松小三郎と新選組の繋がり

そうそう、この講座で初めて知った話の1つ。

赤松小三郎は京都で私塾「天雲塾」を開いていた時期があるのですが、入門者に新選組隊士が居たようなんです!

門弟に薩摩藩士が多かったことから、会津藩からのスパイとして送り込まれていたんじゃないか?とのお話でした。

ま、まじでー。幕末、あちこち関わっている人多すぎじゃない?

町田先生がおっしゃるには、大河ドラマ「べらぼう」の影響で江戸中期の蘭学が脚光を浴びつつあるとのこと。

蘭学=西洋科学はどうしても世界史が関わってくるため、大人の教養として身に着けたい所として注目されているんだとか。

た、確かに・・・。赤松小三郎を理解するには、彼が学んだ知識を自らも取り込まねばならないのか。

学生の頃は歴史・世界史=暗記科目で大の苦手。

ほとんど身に付かずこの歳になってしまいました。学生の時にもう少し真面目に学んでおけばよかった、と最近めちゃくちゃ後悔しているんです。

今からでも間に合うかしら?

小県上田教育会館の地図

まとめ

講義時間は1時間30分程度。

15:00くらいには終わり、現地解散となりました。

まだまだ基礎知識が乏しいなーと自分の無知さにグサッときつつも、充実した講義内容でした。こういう所で刺激を入れるのもいい機会です。

知れば知るほど、きっと史跡巡りも充実してくるはず。史跡巡ラーの修業は続きます。

成長に乞うご期待。

切りが良いので今回はここまで。

次回は会場からほど近い、上田城址公園内にある「上田市立博物館」と「赤松小三郎の碑」、「上田招魂社」などを巡って行きます。