【史跡巡り記】上田城下町、赤松小三郎ゆかりの地&旧北国街道を巡る旅3|原町・柳町を巡る!

旧北国街道上田宿・原町は問屋を務め、脇本陣も置かれ、宿場町の中核を担いました。

現在では建てられた石碑などから、その様子をうかがい知ることが出来ます。

それに続く柳町。

海野町・原町に続いて旅人で賑わった宿場町は、随所にその面影を残しつつ、現在でも立ち並ぶ数々のお店が現代の旅人を楽しませる名スポットとなっています。

上田城下町、赤松小三郎ゆかりの地&旧北国街道を巡る旅。

第3回目の今回は、旧北国街道を辿りながら「上田宿原町」と「上田宿柳町」を巡って行きます。

私と一緒に街道旅、満喫していきましょう!

この回で巡った主なスポット

旅の始まりは「月窓寺」から

今回の旅の始まりは、前回巡った赤松小三郎のお墓がある「月窓寺」。

ここから鍛冶町を北上し、田町経由で並行して走る旧北国街道に戻って行きます。

ちなみに、鍛冶職人が沢山暮らしていた鍛冶町。宝永期には32軒も鍛冶屋がありました。

ここの鍛冶屋はこの金物を作るのが上手い、とか、あったんでしょうか。

鍛冶町から田町かけて点在する寺社

日蓮宗 本陽寺

月窓寺を後にし、鍛冶町を北に向かって歩いていきます。

いくらも行かないうちに道を左折して脇道に入るのですが、その近くにあるのが「本陽寺」。山梨県身延山久遠寺の末寺です。

月窓寺から道1本挟んだ隣にあるという、この距離感もさることながら。入口の雰囲気が月窓寺とほぼ同じなんですよね。

入口付近には本陽寺の案内板が建っています。

こちらのお寺は元々小諸にあり、二代目上田藩主となった仙石氏が元和8年〔1622〕上田転封となった際、今の地に移しました。

藩主仙石政俊の子・忠俊や松平忠昭の妻・栄昌院のお墓がある他、上田藩主屋敷の玄関がこちらに移されています。

今回は時間がなくて立ち寄らなかったのですが、上田藩主屋敷の玄関、是非見てみたい。また時間を作って見に来ようかな。

後ろ髪引かれる思いで、遠巻きに本陽寺の外観のみを写真に納め、先に進みます。

日蓮宗 本陽寺の地図

浄土宗 浄念寺

脇道に入ると、「鍛冶町」から「田町」へと町名が変わります。

そして、これまたいくらも歩かないうちに、道沿い現れるのが「浄念寺」。

赤い帽子と前垂れが鮮やかな、大きいお地蔵様が目を引きます。

ここら辺って寺社が密集しているんですねぇ。しかも、こちらも入口がさっきのお寺と同じ。

うーん・・・同じ人が造ったのかな・・・?

入口には、浄念寺の案内板が設置されています。

浄念寺のお堂は、本堂と観音堂が合わさった珍しい様式のお寺。創建は永禄2年〔1559〕で、元禄9年〔1696〕の仙石氏時代にこの地に移転しました。

このお寺の見どころはズバリ、大きいお地蔵様と境内入口にある橋。

「縁切地蔵」「縁切橋」と呼ばれていて、「離縁を願う女がこの寺に駈けこめば、それ以上追いかけられない」とされていたそうです。

以前巡った、旧中山道の板橋宿付近にある「縁切榎」を思い出しました。

縁切地蔵は市内でも1、2を誇る大きさで、悪縁を切ることで神通を発揮します。

そのため、最近では不景気をも切ってくれると言われ、皆に親しまれているんだとか。

物価高の縁も切ってくれないかなー(チラッ)

お賽銭の1円もお供えしないクセに、ちゃっかりお願いごとだけはするんだから・・・

浄念寺を通り過ぎて脇道を進んで行きます。

川にかかる小橋を渡ると、旧北国街道に戻って参りました!

浄土宗 浄念寺の地図

旧北国街道 原町通り

池波正太郎 真田太平記館

旧北国街道を北上すると柳町に至るのですが、その手前にある「原町」にちょっと寄り道。

道を左折し、少し歩くと、「池波正太郎 真田太平記館」があります。

池波正太郎は『鬼平犯科帳』『剣客商売』などの人気作を多く執筆した直木賞作家。真田父子の活躍を描いた『真田太平記』を中心に、作品にまつわる展示が見られます。

そして、こちらの入口には真田十勇士モニュメントの「猿飛佐助像」と、「真田十勇士ウォーキングシマップ」が設置されています。

池波正太郎 真田太平記館の詳細情報

| 住所 | 〒386-0012 長野県上田市中央3丁目7−3 |

| 営業時間 | 午前10時から午後6時(入館は5時30分まで) |

| 休館日 | 休館カレンダーから確認してください (休館カレンダー) |

| アクセス | ◇鉄道 北陸新幹線上田駅、しなの鉄道上田駅より徒歩約10分 ◇車 上信越自動車道上田菅平I.C.より約10分 |

| 備考 | 当館には駐車場がありません お車でお越しの方は、近隣の駐車場をご利用ください |

| 関連サイト | 池波正太郎真田太平記館公式サイト 「池波正太郎真田太平記館」 |

池波正太郎真田太平記館の地図

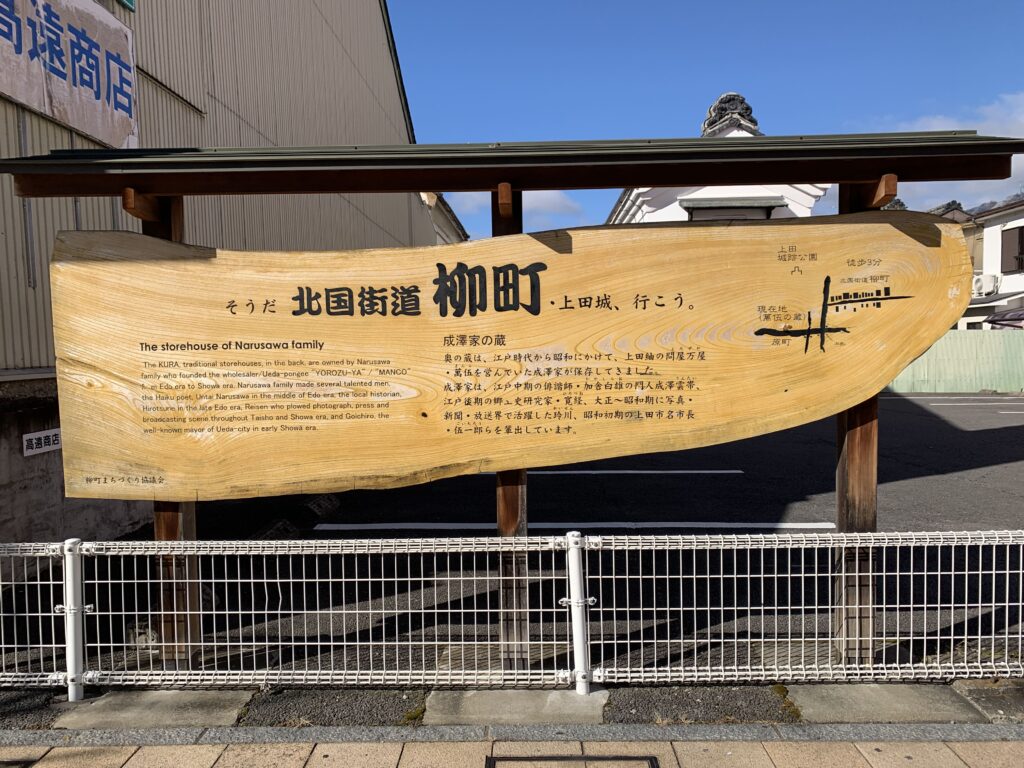

北国街道の成沢家の蔵看板

池波正太郎 真田太平記館と道を挟んだ向かい側に、「北国街道の成沢家の蔵看板」が設置されています。

道沿いに大きな看板が。

想像以上に立派だなー

この看板が設置されている敷地は駐車場になっていて、その奥に白壁の蔵が3つ並んでいます。それが成澤家の蔵です。

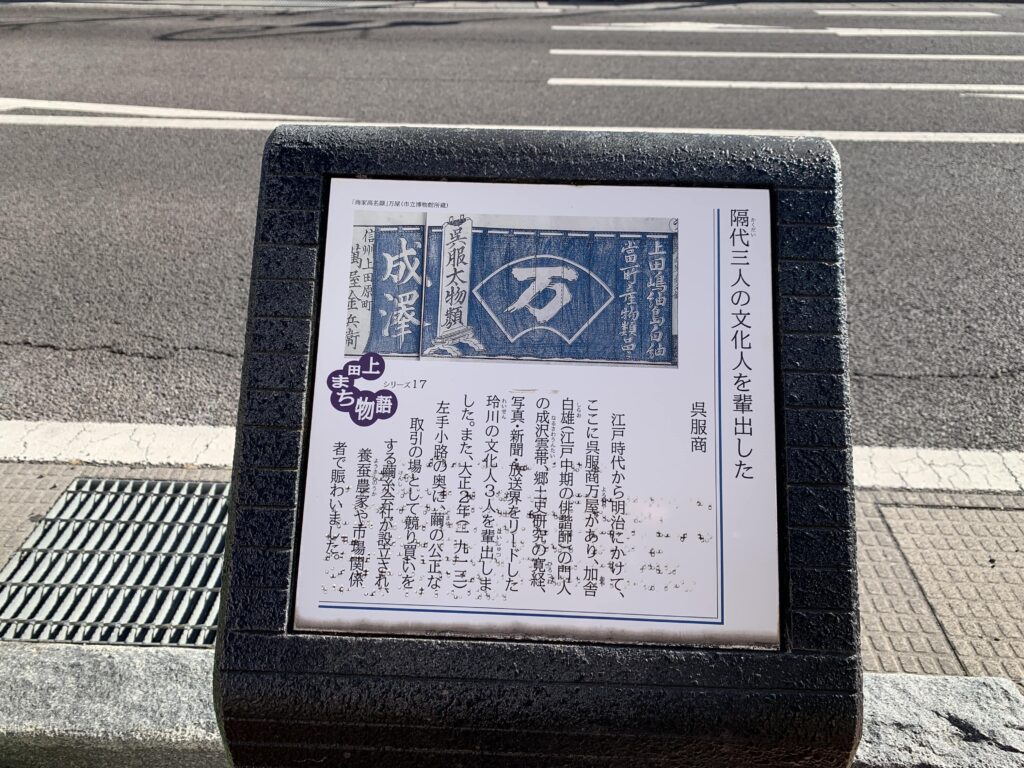

成澤家は江戸時代から原町で呉服商万屋を営んでいました。

万屋の大看板が現存していて、現在上田市立博物館に展示されています。

原町には呉服商が多くあって、休泊所が4軒だったのに対し、呉服太物商11軒もあったんだとか。

現在でも原町には江戸時代創業の老舗呉服屋があります。

歩道には呉服商万屋に関する解説柱が置かれていました。

そういえば、上田は江戸時代から「上田紬(つむぎ)・上田縞(じま)」が有名なんだよね

そうそう!特に上田紬は「丈夫で三代着られる」って言われていたんだって!

生糸で作られた絹織物で、特に上田紬は値段も安かったことから一般庶民に多く親しまれました。

北国街道の成沢家の蔵看板の地図

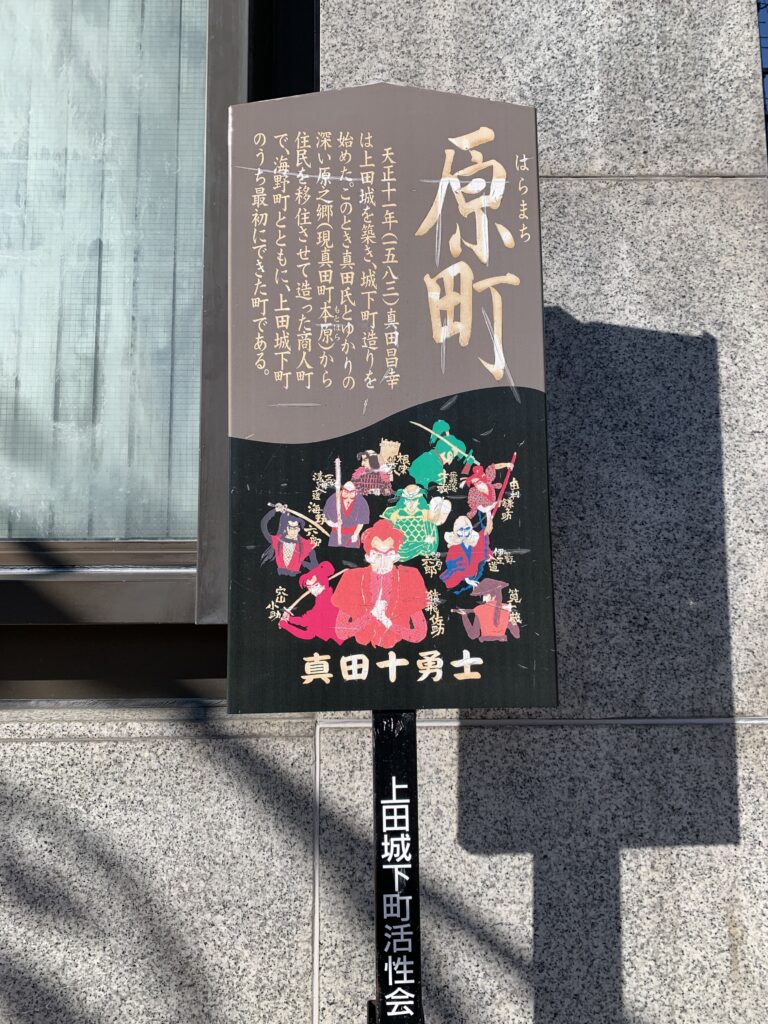

原町の歴史

蔵看板からもう少し先に進むと、原町の案内板が設置されています。

原町は、真田発祥の地である原之郷(真田町)から移住して作られた町。旧地では現在でも「上田市真田町本原」と呼ばれています。

先ほど歩いてきた海野町商店街こと海野町も、上田城築城に伴う城下町づくりのために、海野郷の住民を移住させて作りました。

ちなみに、真田氏の総本家は海野氏なのです。

ここまで上田の町を巡ってきましたが、そこここに真田氏の存在を感じますよね。上田という都市の土台を築いただけあって、400年以上経っても根底にあるものは揺るがない。そんな気がします。

土地の成り立ちって考えたことないけど、深掘りすると面白いなぁ。

真田さん、守備範囲外なんて言ってごめんなさい!もっと勉強しますね

旧北国街道 上田宿 問屋跡

実は、原町の案内板が設置されている歩道の向かい側に、原町問屋跡の石碑が置かれているのですが・・・完全に見逃しました!不覚ぅ!

原町滝沢家は江戸時代、海野町と共に上田宿の問屋を務めており、原町・田町・柳町・紺屋町の宿場を管理していました。

建物は現存せず、石碑のみが設置されています。

旧北国街道 上田宿 問屋跡

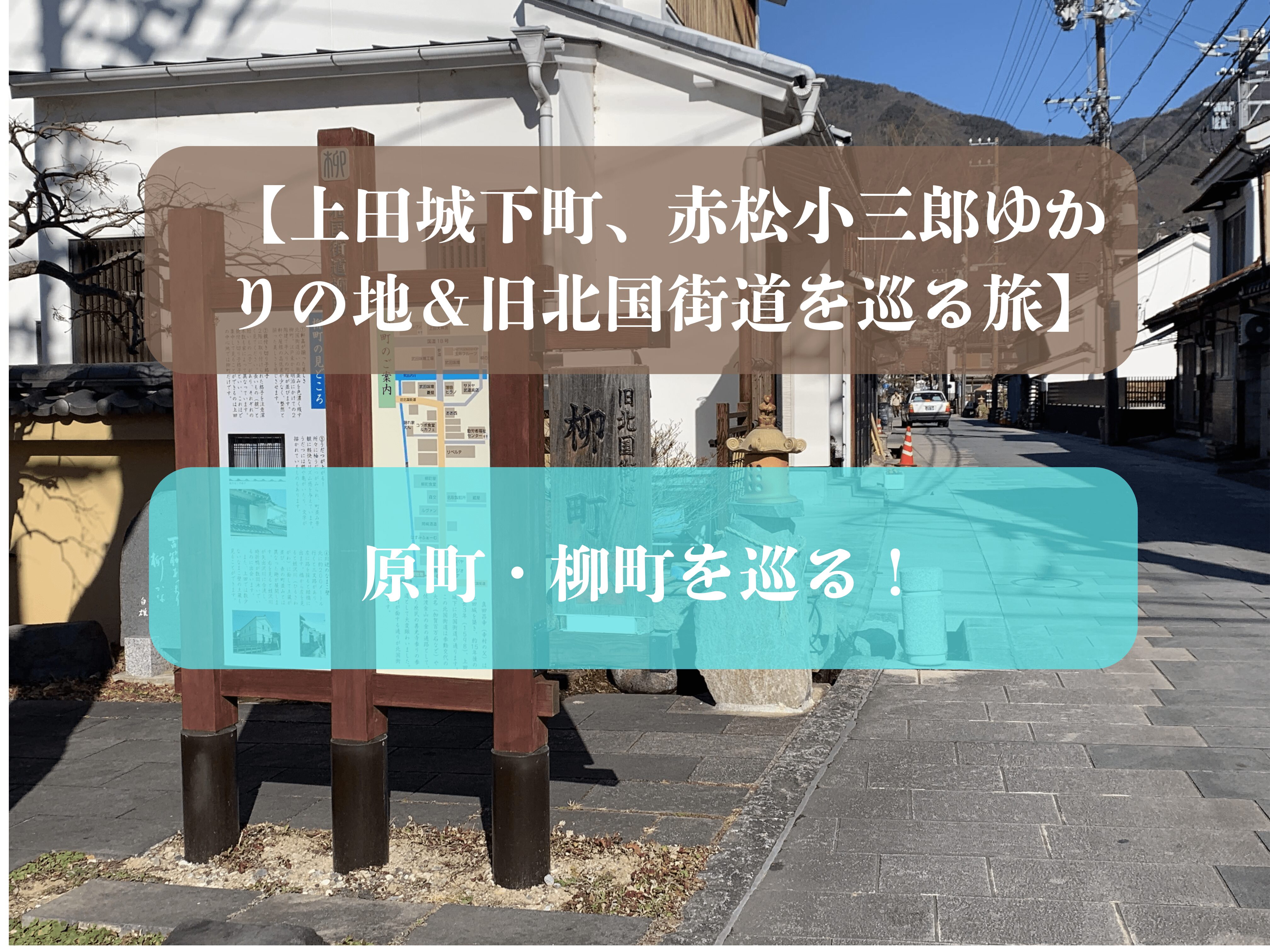

原町通りから柳町へ

海野町商店街もそうでしたが、原町の通りもきれいに整備されていて、街道の名残はほとんどありません。

しかーし!上田市街地にも、旧北国街道上田宿の面影を残す場所がある!

それがこれから向かう場所「柳町」。

原町滝沢家が管轄していた宿場町の1つで、現在でも宿場町らしい町並みが残っています。上田市でも有名な観光スポットなんですよ。

原町から柳町へ徒歩5分ほどの道のり。旧北国街道を北上していきます。

原町通りを北上すると、「🚥中央3丁目」の交差点に突き当たります。ここを左折すれば柳町はすぐ。

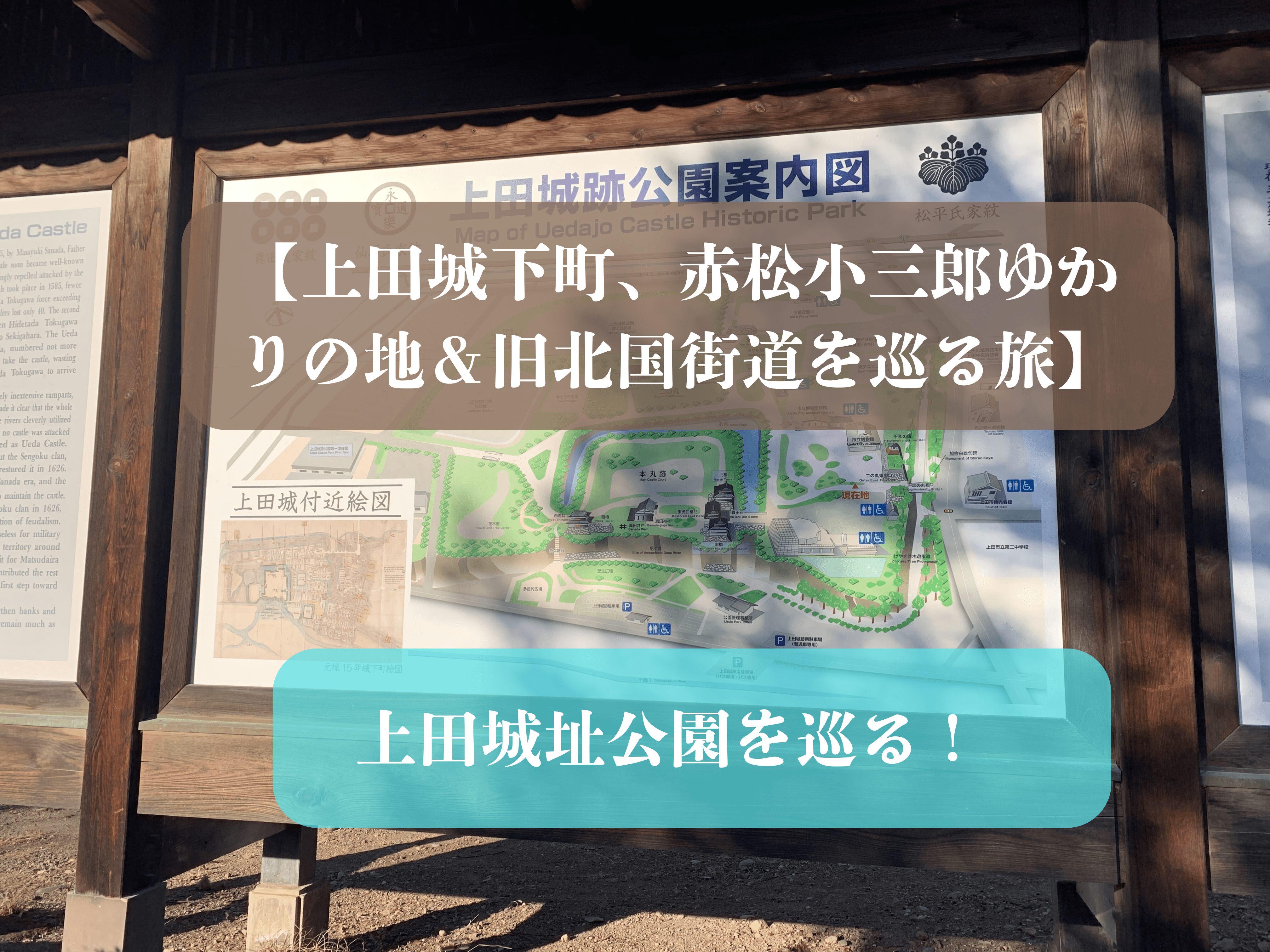

旧北国街道上田宿 柳町

柳町の入口

柳町の入口に立つとあら不思議、タイムスリップしたような感覚に襲われます。

舗装された道路は石畳に変化し、建造物も都会的なビルや住宅街から、江戸時代を思わせるような格子戸のついた木造建築に様変わり。

(ハッ)そうだ、私はこれから上田宿を通って善光寺参りに行くんだ…

さすがに没入しすぎじゃない?

柳町の入口には柳町の見どころや柳町全体の案内地図が置かれているので、事前情報を仕入れて柳町の観光に臨めますよ。

この案内板の近くには、「縁結び地蔵」と真田十勇士モニュメント「霧隠才蔵像」があります。

柳町の街並みを歩く

早速柳町に足を踏み入れて行きましょう。

柳町の通りは約200mほどの長さ。

通りに面した家々は、どこを切り取っても絵になります。

2階に取り付けられている茶色い格子は、柳町の見どころの1つ「親付き切り子格子」です。

長いもの(親)と短いもの(子)があり、それぞれの本数も家によって違うんだとか。

これを親付き切り子格子といって、柳町にある家々によく見られるものです。

柳町にある家々は、屋根の高さがだいたい同じなのも見どころ。

整然とした街並みが本当にきれい!

江戸時代にはこの通りに柳の並木があり、これが町名の由来になりました。柳の木の間に葦簀張りの茶屋町があったといいます。

現在でも、通りには様々なお店が軒を連ねているんですよ!

この日は人通りがまばらでしたが、観光シーズンは沢山の人で賑わう名スポットなのです。

唐突に始まる1人撮影会、in柳町。

史跡巡ラーあるあるですよね?

どのお店も絵になる、絵になってるよぉぉぉ、と夢中で写真を撮ってしまいましたが、お店が多すぎてとてものこと全部は紹介できません(笑)。

気になる方は信州上田北国街道柳町の公式サイトにお店の一覧が掲載されているので、チェックしてみてください。

北国街道上田宿柳町の地図

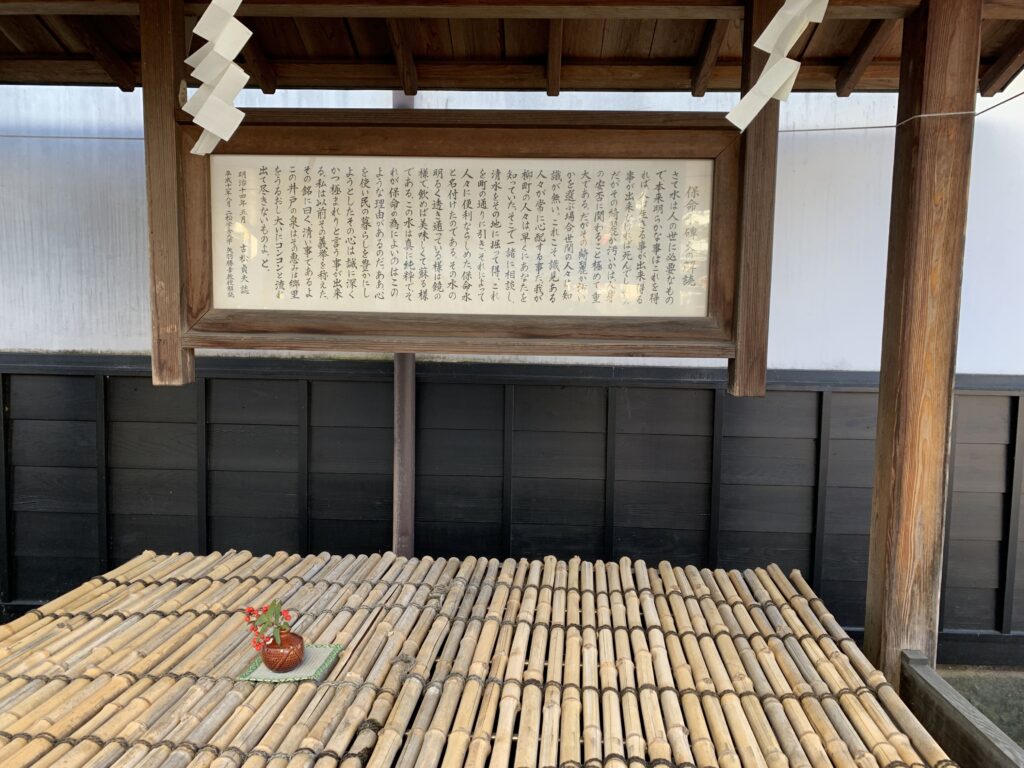

命を保つ水、保命水

ズラズラッと並んだお店を眺めながら歩いていると、通りの北端に気なるものを発見しました。

四つ角の右手にある「保命水」という石柱。

命を保つ水だって!?なんて魅力的な響き

石柱の近くにある井戸からは、清水が流れ落ちています。

めちゃくちゃ風情がある。

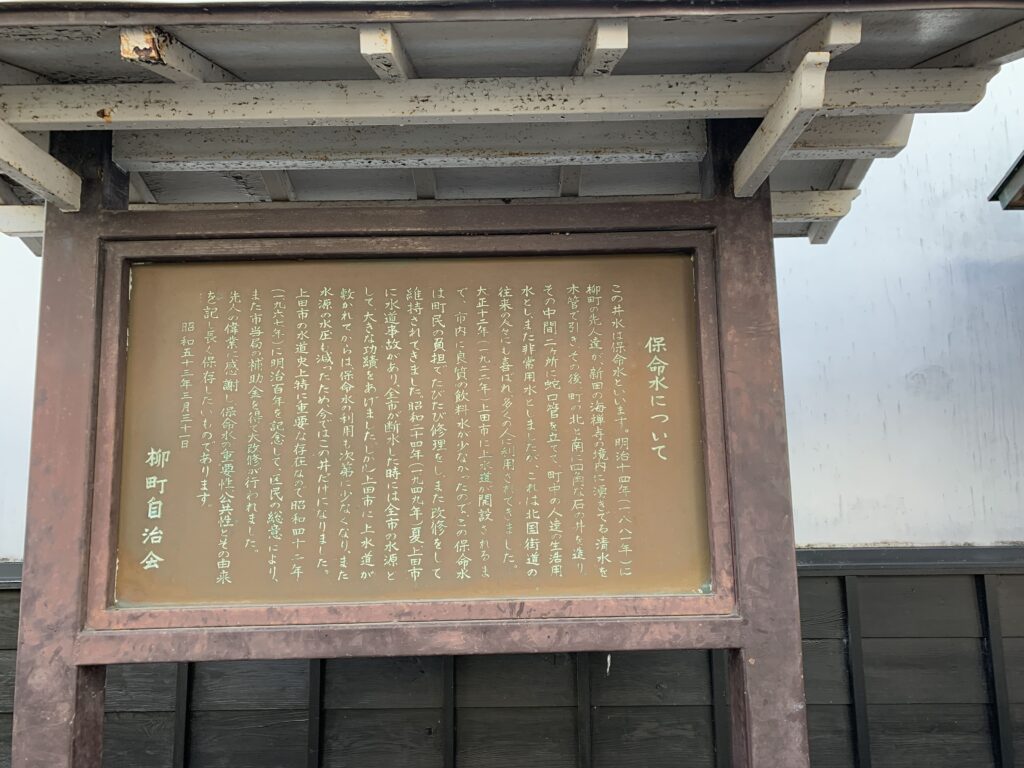

井戸の隣には保命水の説明版が設置されていました。

この保命水は明治14年〔1881〕に海禅寺の境内に湧き出る清水を木管で引き、町の2か所に井戸を設置。

町中に蛇口2本を立てて住民の生活用水、非常用水として利用されていました。

上田市内には良質な飲料水が少なかったので、町人だけでなく、街道を利用する旅人にも大いに喜ばれたんだとか。

上水道が設置されてからは利用が減り、現在ではこの井戸のみが残っています。

水が無いと人間、生きていけませんからね。当時の人々にとってはまさしく「命を保つ水」だったんですね!

言葉の響きに少しでも邪推してしまった私は心が穢れているわ・・・。この綺麗な清水を飲めば少しは心が綺麗になるかしら、なんて考えてしまいましたが、ちょっと飲む勇気は出なかった(笑)。

保命水の地図

名残りの松

保命水の四つ角を左に曲がると旧北国街道を辿ることが出来るのですが、街道筋からちょいとはずれて北に向かうと、上田大神宮があります。

その手前に「名残りの松」という史跡があり、気になって立ち寄りました。

趣のある神宮橋を渡ると、左側に立派な松の木が1本、ぽつねんと立っています。

目の前に立つと、なかなか見事な大きさの巨木。

この絶妙な角度で添え木なしで立っているの、すごくない?

松の木の横には「みはし」と達筆な石碑も置かれ、由来書きらしき木板も並んでいたのですが・・・。

よ、読めない。

所々に黒い文字の跡が見て取れたので、たぶん由来書きが書いてあったのだと思います。うーん、いつから立ってるのか気になってたんだけどなぁ。

江戸時代からあったのか、それともそれ以後なのか・・・。

「名残り」と聞くと、私は何となーく、東京台東区にある吉原遊廓の「見返り柳」を思い出します。

人の心の‟名残り”なのか、それとも昔この場所に何かあって、今は‟名残り”として松の木のみが残っているのか。

解明されない分、余計に妄想が広がりますねぇ。

名残りの松の地図

まとめ

せっかくなので、名残りの松を通りすぎた先にある「上田大神宮」の外観も見ていきました。

道を挟んだ位置から見ても、立派な社殿です。

立ち寄りたかったけど時間がなかったんだ。どうして1日って24時間しかないの?

さて、名残り惜しくも旧北国街道柳町の散策はここまで。

短い距離でしたが、宿場らしい見どころがギュギュっと詰まっていましたね!

駆け足になってしまったので、またじっくり散策してみたいです。

余談ですが、寒さが限界突破した私はここで旅を一旦離脱。暖かい飲み物を求めて近くにあるコンビニにダッシュしました(笑)。

もっとペース配分考えて歩きなよ

寄りたい所が多すぎてついつい詰め込んじゃうんだ・・・

寒い日の史跡巡り、ペース配分考えていこうな。

切りが良いので今回はここまで。

次回は旧北国街道から外れ、柳町からほど近い場所にある「赤松小三郎生誕の地」を巡ります。

さらに、その後に受講した「赤松小三郎講座」の感想も書いていこうと思っています。